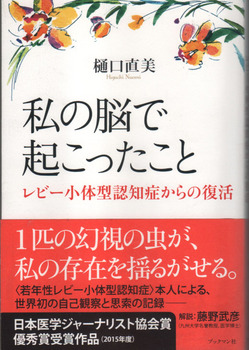

私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活 [レビー小体型認知症]

『私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活』─「はじめに」

「認知症」って、いったい何でしょう? もし「認知症」と診断されたら、その日から何が変わるでしょう? 「認知症」と診断された人の脳内では、何が起こり、本人は、それをどう感じているでしょう? 進行する一方と告げられた絶望は、どのように変化していくでしょう?

この本は、これらを記録した私の日記です。病気に気づいてから講演に踏み出すまでの2年4ケ月の中から抜粋しています(編集者と話し合い、敢えて、他者のアドバイスも手も一切入れず、推敲のすべてと校正のほとんどを自分一人でしています)。

病気になって初めてわかったことは、数多くあります。過去の「認知症の常識」は、私の中で次々と覆されていきました。例えば「若年性レビー小体型認知症は、進行が早く、余命は短い」。最初に自分の病気について知り得た唯一の情報です。鵜呑みにした私は、今、読み返すと不思議に思うほど深刻に死と向き合っていました。

約2年間治療を続けている今、ほとんどの症状は消え、認知機能検査(MMSE)は、満点に回復しています。一時期は、単純な計算もできませんでしたが、その時にもこの病気について書かれた研究論文は、読めました。料理に苦労するようになっても、思考力の低下だけは、感じませんでした。

今、「認知症」という言葉は、病気の種類も進行の度合いも無視して、十把一絡げに病名のように使われています。病気の種類によって、症状も治療もケアの注意点も違いますが、ほとんど無視されています。「認知症」は、深く誤解された言葉だと私は思います。それは、「認知症」と診断された誰をも絶望させ、悪化させ、混乱させます。

認知症とは、本当は、どういう状態なのか。人間の脳とは、何なのか。脳の機能にはどんなものがあり、病気によって障害されるとどうなるのか…。まだまだ未知の部分が多い脳の世界を垣間見るために、この本が役立てばと思います。

急速に変わりつつあるとはいえ、レビー小体型認知症は、まだ知名度の低い病気です。私は、内科、眼科、整形外科で「レビー…? どういう字を書きますか?」と訊かれました。

では、230ページの症状集を見て下さい。「これだ!父は、アルツハイマーじやない!」と気づく方が、少なからず現れます。正しく診断されていないだけで、実際には、認知症の約5人に1人がレビー小体型だと専門医は言います。生前にうつ病、パーキンソン病と誤診されていた人気俳優、ロビン・ウィリアムズもレビー小体型認知症でした。

私も41才でうつ病と誤診され、約6年間、誤った薬物治療を受けました。自分でこの病気を疑い、文献を読み漁り始めたのが、49才。この病気について書かれたものは、活字でもウエブサイトでも片っ端から何でも読みました。この病気の家族会と連絡を取り、介護家族の方々から更に詳しい情報を得ました。

50才の秋、専門医を受診しましたが、診断され、治療が始まったのは、翌年の夏。抗うつ剤で劇的に悪化した日から、丸9年という歳月がかかりました。

しかしこれは、私にだけ偶然起きたことではありません。誤診や処方薬による悪化で苦しんでいる方が少なくないことを、この病気について調べ続けた4年間に知りました。

過去の主治医達への恨みなどありません。ただ、こうした医療に対して、多くの疑問と憤りがあります。一刻も早い改善を痛切に願います。

…(中略)…

もし誰もが、正しく病気や障害を理解し、誰にでも話すことができ、それを自然に受け入れられる社会なら、病気や障害は、障害でなくなります。私は、認知症を巡る今の問題の多くは、病気そのものが原因ではなく、人災のように感じています。

今、診断された本人たちを含め、ありとあらゆる分野のたくさんの方々が、認知症になっても笑顔で歩き続けることのできる道をつくり続けていらっしやいます。そんなお一人おひとりの姿を見ると、深い感動と感謝で涙が出てきます。無数の方々が、長年にわたってひとつひとつ石を積み上げ、今、大きな道ができつつあります。私も先輩たちが切り開いて下さった道があったからこそ、ここまで歩いてくることができました。何のキャリアもない、頼りにならない私でも、今、その工事の末端に加わり、汗を流してひとつの石を置けることを心の底からうれしく、幸せに思います。

書籍化に当たっては、抜粋した日記を更に大量に削らなければならず、私に力を与えて下さった多くの方々についての記述を割愛しました。ここに、皆さんへの感謝を込めます。私を見つけて下さった優れた編集者、小宮亜里さんにも。

2015年初夏 樋口直美

【樋口直美:私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活. ブックマン社, 東京, 2015, pp2-5】

私の感想:

「はじめに」には往々にして筆者の主張が込められておりますので、大胆に、ほぼ全文をご紹介させて頂きました。本文に関しましては、著作権の関係もありますので、最小限の「引用・抜粋」に留めて私の感想を書いていきたいなぁと思っております。

藤野武彦先生(九州大学名誉教授、医学博士)は、巻末の解説「セレンディピティ─この日記が語る世界」において以下のように語っておられます。

本書の特徴は、孤独と絶望の渦中にありながら、まさに題名の如く「私の脳で起こったこと」を実にクールな観察と卓越した文章力で表現されている事である。従って講演の中で著者が「私は認知症ではありません」と述べておられるのは当然と言えば当然である。医師を含めて多くの人が抱いている誤った認知症のイメージ、「知性も人格も失う」「理解不能の言動で周囲を困らせる」「自分が自分でなくなる」「脳細胞が死滅し続け、進行性で回復はない」等々をこれほど木端微塵に打ち破った文章は、これまでにあっただろうか。無論、ここに描かれているのは認知症の中のレビー小体型認知症に限るものであり、また、一個人の記録に過ぎないと思われるかもしれない。しかし医学の中では、秀でたケースレポートは多数例での実証の前提をなすものであり、その一例が臨床研究の大きな要となって来たのは疑いない。

この超一級のケースレポートは、まず「診断」という面から我々医師への痛烈な頂門の一針となっている。文中にあるように、当初「うつ病」と診断され、約6年間続けられた抗うつ剤で体調不全が続き、それを止めたら改善したという経過である。当初の診断は、どの医師でも困難であったかもしれないが、薬を投与した後の症状の変化に医師が敏感であれば、結果から診断を正す事(治療的診断)は可能かもしれない。これはどの専門分野でも、専門医であるが故に陥りやすい構造的欠陥ではあるが、医師は常に襟を正して、「この人の病気の実態を自分はまだ理解していないかもしれない」という不安定な立場を辛くてもいつも持ち続ける事しか解決策はないのであろう。巨大なストレスの渦中にある医師にとって、たとえそれが過酷な要求であるとしても。

【樋口直美:私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活. ブックマン社, 東京, 2015, pp252-253】

レビー小体型認知症が当初「うつ病」と誤診されてしまいやすいことについては、私も以前執筆担当しておりましたアピタルにおいて警鐘を鳴らしたことがありますので、その原稿を以下にご紹介したいと思います。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第360回『それって本当に認知症?─「普通のうつとは違う!」と感じたら』(2013年12月31日公開)

さて、それでは、『誤診症例から学ぶ─認知症とその他の疾患の鑑別』の各論─第1章において、まず最初に症例提示されている精神疾患と認知症の鑑別に難渋した事例を一部改変してご紹介しましょう。

【症例】

60歳代中頃・男性

【病歴】

X年、抑うつ気分、意欲低下、食欲低下が出現。精神科にてうつ病と診断され抗うつ薬が処方された。抑うつは、当初は多少改善したものの次第に効果は乏しくなり、約4年後に入院となった。

【検査所見】

MMSE(メモ5参照):30点満点であり、注意・記憶・見当識に障害を認めなかった。

頭部MRI:軽度の多発性脳梗塞を認める以外には明らかな所見はなかった。

【治療経過】

従来の処方内容と副作用をレビューしたところ、抗精神病薬に対する過敏性だけでなく、抗不安薬・抗うつ薬に対しても過敏性があったことがわかった。

X+7年にはMMSEは23点、X+8年にはMMSEは20点と認知機能は進行性に低下して認知症といえる状態に至った。種々の精密検査の結果も踏まえ、レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies;DLB)と診断した。

メモ5:MMSE

MMSE(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A4%9C%E6%9F%BB)に関しては、シリーズ第13回『認知症の診断─認知機能の検査』、シリーズ第14回『認知症の診断─素人判断は難しい』をご参照下さい。

DLBについては、シリーズ第29回『認知症の代表的疾患─レビー小体型認知症 何と言っても「幻視」が特徴的なレビー小体型』をご参照下さいね。

なお、DLBにおいては、初診時に幻視、幻聴、妄想、誤認妄想、うつ病を有する頻度がアルツハイマー病に比べて高いことは、シリーズ第31回『認知症の代表的疾患─レビー小体型認知症 もの忘れを自覚することの多いレビー小体型』においてお話しましたね。

筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学の朝田隆教授は、「『普通のうつとは違う!』と感じたら、DLBとしての精密検査を行ったり、DLBを想定した処方に変えたりする必要がある。老年者に大うつ病(メモ6参照)は多いが、老年期初発例はそう多くない。」(朝田 隆編集:誤診症例から学ぶ─認知症とその他の疾患の鑑別 医学書院, 東京, 2013, p29)と警鐘を鳴らしております。

メモ6:大うつ病(major depression)

大うつ病(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A4%E7%97%85)に関しては、ウィキペディアなどをご参照下さいね。

また、製薬会社のウェブサイト(http://www.astellas.com/jp/health/healthcare/depression/basicinformation01.html)などにおいても分かりやすく解説されております。

書評:『樋口直美:私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活. ブックマン社, 東京, 2015』

http://akasama.blog.so-net.ne.jp/2016-08-25

タイトル:

認知症専門医にこそお勧めの本だと感じました。

本文:

まず最初に、著書の「はじめに」を一部改変して以下にご紹介します。

「急速に変わりつつあるとはいえ、レビー小体型認知症は、まだ知名度の低い病気です。私は、内科、眼科、整形外科で『レビー…? どういう字を書きますか?』と訊かれました。

正しく診断されていないだけで、実際には、認知症の約5人に1人がレビー小体型だと専門医は言います。生前にうつ病、パーキンソン病と誤診されていた人気俳優、ロビン・ウィリアムズもレビー小体型認知症でした。

私も41才でうつ病と誤診され、約6年間、誤った薬物治療を受けました。自分でこの病気を疑い、文献を読み漁り始めたのが、49才。

50才の秋、専門医に診断され、治療が始まったのは、翌年の夏。抗うつ剤で劇的に悪化した日から、丸9年という歳月がかかりました。」

私は、日本認知症学会の専門医(指導医)です。

詳細な記述を読み、私自身も非常に勉強になりました。

多くの方が、「著者は、本当にレビー小体型認知症?」と疑問に感じることは当然のことだと思います。

この辺りを説明するのは少し専門的な話をする必要があります。

近年では呼称が、レビー小体型認知症(dementia with Lewy body:DLB)、認知症を伴うパーキンソン病(Parkinson's disease with dementia:PDD)さらにはパーキンソン病も含め,病理学的な観点からレビー小体病(LBD:Lewy body disease)、あるいはα-synucleinopathyといった包括的な呼称へと変化しつつあるのです。

もう1点だけ専門的な話をさせて頂きます。

「DLBを含むレビー小体病の初発病変の局在や、その後の進行形式・速度には大きなバリエーションがあり、さらに症状が出現した後、進行していく場合ばかりでなく、進行していかない場合もあります。現在われわれの知っているDLBは氷山の一角であり、自然経過のバリエーションがわかってくるのはもう少し先ではないかと思っています。」(山田正仁 他:座談会─認知症の早期発見・薬物治療・生活上の障害への対策. Geriatric Medicine Vol.50 977-985 2012)

発症早期の何らかの対策が認知症への進展を食い止めたことが想定されます。これは、同じ病気を抱える方にとって大きな希望となります。

私自身は、著書を読み進めながら専門誌を読み漁り、おそらく認知症への進展を食い止めた鍵は、腸内フローラないしはミトコンドリア機能の改善が鍵を握っていたのではないかと推察しております。

まだ明確には証明されていない仮説ではありますが、「腸内フローラ悪化 → ミトコンドリア機能低下 → レビー小体病」という発症機序を想定している研究者もおられます。

その仮説が正しければ、腸内フローラを改善する生活習慣、ないしはミトコンドリアの機能を向上させる試みなどに大きな期待が寄せられます。

著者の樋口直美さんは、今でも、突然の認知機能の変動(「意識障害」とご本人はお話されております)と自律神経症状(血圧の変動など)、視空間認知機能障害、時間感覚の低下(https://note.mu/hiiguchinaomi/n/n8da1f271f912)などで苦慮され生活障害を抱えておられます。そのことは、2016年7月に講演会でご一緒する機会があり、ご本人から直接お伺いしました。

レビー小体型認知症(DLB)に関する正しい情報が普及することを願ってやみません。

著書を隅々まで読み、私自身“目から鱗”のような情報がありました。DLBを発症する15年も前に「薬剤に対する過敏」が既に起きているなんて到底信じがたい話でした。まずは認知症学会の専門医が率先して正しい知識を身につけることが必要であると深く反省させられました。

2016-05-29 17:37

nice!(0)

コメント(3)

トラックバック(0)

家族性パーキンソン病とミトコンドリア

ミトコンドリアの阻害薬であるMPTP(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine)曝露によってパーキンソン病様症状を呈することが明らかになって以来,パーキンソン病発症とミトコンドリア機能不全は密接に関係すると考えられている.家族性パーキンソン病の原因遺伝子のいくつかはミトコンドリアとの関与が示されている.ParkinとPINK1はともに機能が低下したミトコンドリアを分解し,細胞内を健康に保つ働きをしている.さらにDJ-1は酸化ストレスからミトコンドリアを守る機能がある.これら3つの遺伝子は常染色体劣性遺伝性の原因遺伝子であるので,変異がある患者はそれぞれの遺伝子がまったく働かなくなることでパーキンソン病を発症していると考えられる.Parkin遺伝子変異は日本人患者からもっとも高頻度でみつかる変異である.

【舩山 学、服部信孝:家族性パーキンソン病 up to date. 内科 Vol.118 269-271 2016】

by Ricky (2016-08-31 12:12)

マイトファジー異常とパーキンソン病

要約:

◎オートファジーによってミトコンドリアを選択的に分解するというマイトファジーの研究はこの数年間で飛躍的に進展し,もはやひとつの大きな研究テーマになりつつある.ミトコンドリアは細胞の生死に密接にかかわるため,ミトコンドリアの品質管理は細胞の恒常性維持にきわめて重要である.神経細胞のようなほとんど分裂することのない細胞の場合,ミトコンドリアの質と量は厳密に調整されるべきである.それが破綻するとパーキンソン病(PD)をはじめとする神経変性疾患につながる.家族性PDの原因遺伝子産物であるParkinとPINK1がマイトファジーの必須蛋白質であることが明らかになり,現在ではマイトファジーの異常,つまり機能不全となったミトコンドリアを適切に排除できないことがPDの主たる発症原因ではないかと推測されている.本稿では,この数年で明らかにされたParkin依存性マイトファジーの詳細な分子機構を紹介し,マイトファジーの異常とPDの関連についても最新の知見を交えて議論したい.

…(中略)…

ミトコンドリア機能障害とパーキンソン病(PD)

PDは人口の1~2%に影響し,神経変性疾患のなかではAlzheimer病についで2番目に罹患率が高い.中脳の黒質部分のドパミン作動性ニューロンの変性・脱落により引き起こされるが,現在有効な根本治療法はなく,症状を和らげる薬の服用が一般的な治療となる.PDのおもな症状は安静時のふるえ,歩行障害,動作緩慢,姿勢保持障害などの運動障害であるが,症状が進行するとうつ症状がでたり認知機能にも障害が現れる.PDはほとんどが孤発性で60歳以上の老齢期に発症するため,発症原因は非常に複雑であると予想されるが,わずかながら遺伝性の家族性PDが存在する.家族性PDの場合,ある特定の遺伝子の変異が発症に関与していると考えられるので,それらの遺伝子産物の機能を明らかにすれば,PD発症に重要な知見が得られるはずである.

…(中略)…

おわりに

ParkinとPINK1は“正常なミトコンドリアの機能維持”というよりは,“損傷ミトコンドリアの分解・排除”を担うことで細胞の恒常性を維持している.本稿で紹介したように,ParkinとPINK1が神経細胞でもマイトファジーを制御していることはほぼ間違いない.残念ながらマイトファジーの異常そのものが神経変性疾患の発症原因であることを直接示した研究結果は報告されていないので,今後はin vivoでの検討が重要になってくるであろう.また,家族性PDの他の原因遺伝子産物についてもマイトファジーとの関与を示唆する報告もあるが,こちらは研究者間で統一した見解が得られているとはいいがたい.これらについては,分子生物学的なアプローチによる解明が望まれる.

【山野晃史:マイトファジー異常とパーキンソン病. 別冊・医学のあゆみ 2016年7月号 103-108】

by Ricky (2016-08-31 12:14)

脳とフローラ・2―腸内細菌と精神健康, 精神疾患

1. 発達障害(特に自閉症)

省略

2. 抑うつ・不安

精神疾患への薬物治療が確立する前の1910年,Phillipsは,メランコリー親和型うつ病患者へ乳酸菌を投与した結果について報告している。それによると乳酸菌の投与を受けた患者18例中11例が回復(治癒),2例が改善,4例が不変,1例が死亡したといい,全例が消化器症状の改善と体重増加を認めたという。また1923年には,精神病患者へ生菌製剤を投与した結果が『Archives of Neurology and Psychiatry』誌上に報告されているが,それによると精神症状の改善は明瞭ではないものの,多くの症例で消化器症状の改善を認めている。いずれの報告も対照群を設定していない事例報告ではあるが,既にこの時代に乳酸菌と精神疾患との関連に関心を持つ研究者たちが存在していたという事実は注目に値する。

最近では対照群を設定した介入研究が行われている。Bentonらは,132人の健常者を対象に気分および認知機能に対するLactobacillus casei strain shirotaを含んだ乳製品の効果をランダム化比較試験で検討した結果が報告されている。全体の解析では介入群とプラセボ対照群との間に有意な違いは認めなかったものの,べ-スラインにおいて抑うつ指数の高い群に絞った解析では,介入群では対照群と比較し,抑うつ気分の有意な改善を認めたという。またフランスのグループより,健常者を対象にしたLactobacillus helveticusとBifidobacterium longumを含んだプロバイオティクス製剤のランダム化比較試験の結果が報告されている。それによると,介入群ではプラセボ対照群と比較し,抑うつ気分ばかりでなく自覚的ストレスの有意な改善などが認められたという。

最近,Tillischらは,複数の乳酸菌(プロバイオティクス)を含有したヨーグルト摂取が情動刺激による脳活動に与える影響について機能的MRI(fMRI)を用いて検討している。彼女らは,研究参加者を複数の乳酸菌を含むヨーグルトを摂取する群,ヨーグルト摂取群,非摂取群(コントロール)の3群に振り分け,4週間の介入を行った。介入前後で不安惹起刺激による脳活動の変化をfMRIで検討したところ,プロバイオティクス摂取群は,ヨーグルト摂取群やコントロール群と比較し,不安惹起刺激による不安関連脳領域の活動性が減弱していたという。この研究は,ヒトにおける腸内細菌と脳機能との関連についてfMRIを用いて検討した最初の論文であり,今後の研究の方向性を示唆する重要な報告である(Tillisch K, Labus J, Kilpatrick L et al:Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity. Gsatroenterology Vol.144 1394-1401 2013)。

【須藤信行:腸内細菌とストレス応答・行動特性. BRAIN and NERVE Vol.68 595-605 2016】

脳とフローラ・3―腸内細菌と精神健康, 精神疾患

うつ病動物モデルによる検討

ビフィズス菌や乳酸菌を用いたプロバイオティクスには抗うつ作用があるという報告が多く,患者への有用性も示唆される。オリゴ糖のようなプレバイオティクスにおいても海馬の脳由来神経栄養因子(brain-derived neurotrophic factor:BDNF)の発現を上昇させるという報告があり,海馬のBDNFの発現上昇は種々のうつ病治療法の最終共通経路であるとされることから,プレバイオティクスにも抗うつ効果がある可能性がある。

想定されるメカニズム

迷走神経を介した腸脳連関のメカニズムも重要である。例えば,リポポリサッカライド(lipopolysaccharide:LPS)によってうつ様行動が惹起されるが,そのようなモデル動物では,迷走神経が切断されているとうつ様行動を生じなかったという報告や,神経炎症の指標となる脳内での炎症性サイトカインの上昇がみられなかったという報告がある。プロバイオティクス(L.rhamnosus)の投与は,不安様行動で中心的な役割を果たすGABA受容体の発現に変化を与えるが,それには迷走神経が必要であるといった報告もある。

ストレスによって腸内フローラが変化するメカニズムも明らかにされつつある。例えば,ストレス状況下においては交感神経系が活性化し,アドレナリンやノルアドレナリンが放出されるが,大腸菌はそれを受容体で感知し,増殖が活発化したり,病原性が高まったりすることが知られている。

以上のように腸内細菌叢の変化から中枢神経系の変化に至る過程はいくつかの経路が想定されているが,まだ研究が始まったぼかりであり,今後,さらなる検討を要する。

おわりに

うつ病と腸内細菌との関連について概観した。腸内細菌は種類も膨大であり,その全貌を明らかにするにはまだまだ時間がかかるであろう。しかし,近年,この分野の研究が急速に進み,体内に存在する常在菌と脳機能や精神神経疾患との関連は,大きなトピックとなりつつある。精神科医療において腸内細菌を診断や治療に活用することはこれまで注目されてこなかった。日常臨床において,精神疾患にしばしば伴う下痢などの消化器症状に対しては,ラクトミン製剤(ビオフェルミン®ほか),ビフィズス菌(ラックビー®ほか)や酪酸菌(ビオスリー®ほか)などの活性生菌製剤が用いられているが,こうした治療薬(プロバイオティクス)が,単に整腸作用にとどまらず,病状全体に好影響を与えていると思われるケースを経験しているのは筆者だけではないであろう。今後,プロバイオティクスやプレバイオティクスなどを用いた臨床研究の知見が積み重ねられ,より効果的な治療薬が開発されるとともに,腸内環境を改善する栄養指導がうつ病治療における新たな手段となることが期待される。

【功刀 浩:うつ病と腸脳連関. BRAIN and NERVE Vol.68 641-646 2016】

by Ricky (2016-08-31 12:16)