向精神薬―専門医レベルの知識がないと優良誤認してしまう [向精神薬]

向精神薬に関する製薬企業パンフレットの読み方

ポイント

●新薬の有効性と安全性だけを強調する,実態と合わない精神薬理用語による分類がある.

●うつ病自然寛解率や不眠症治療薬のプラセボ効果を知らないと,薬効を過大評価してしまう.

●治験の心理検査で出た瑣末な結果を,さも重大なことのように見せかけるパンフレットがある.

●専門医レベルの知識がないと優良誤認してしまうため,多くの内科医にとって,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益である.

…(中略)…

自然経過を示さずに治療前後を比較

うつ病の,治療なしでの寛解率は2年で80~90%である.主な治療は休息であり,場合によっては抗うつ薬を使う.このように,うつ病はあまりにも自然回復しやすいので,臨床試験において実薬群とプラセボ群の間に有意差が出にくい疾患である.ゆえに製薬会社が医師向けパンフレットを作る際には,自然経過のデータをできるだけ隠すのが定石になる.うつ病の自然寛解率を知らない医師なら,薬物使用後に生じた改善をもっぱら薬によるものと誤認してくれるからである.典型的手口は,抗うつ薬による治療前と治療後をそのまま直接比較する図である.参考までに2011年に発売されたSSRIであるエスシタロプラムの国内治験データを表1に示す.プラセボ群,実薬群ともうつ病の重症度が同じように改善しているのがわかる.

また,不眠症治療においてプラセボ効果が存在することは広く知られている.ゆえにここでもプラセボ群のデータをできるだけ隠すのが定石になる.例えばメラトニン受容体作動薬であるラメルテオンの国内第Ⅲ相試験において,プラセボ群,実薬群ともに自覚的睡眠潜時の改善がみられ,プラセボ群と実薬群の間に生じた差は2.36分だった.言い換えるとラメルテオンに期待できる効能は寝つきが142秒良くなることである.実薬群だけの成績を示したパンフレットでは,この数字が見えない.

瑣末な結果を重大なことのように表示

抗認知症薬の国内治験における主要評価項目は,多くの場合ADAS(Alzheimer Disease Assessment Scale)とCIBIC(Clinician's Interview Based Impression of Change)の2つである.前者は認知機能を,後者は全般臨床症状を評価する.治験はこのADASとCIBICの両方でプラセボへの優越性がみられた場合のみ,薬の有効性が証明できるというデザインになっているため,この2つに有意差がなければ,ほかの評価項目で有意差がみられても,それは瑣末な結果に過ぎない.しかし,p値が0.05を下回っている項目があると,それが何であっても重大な結果であるかのように表示するのがパンフレットの典型的手口である.

例えば,日常生活動作を評価するDAD(Disability Assessment for Dementia)はCIBICの下位尺度の1つである.プラセボ群と実薬群の間でCIBICに差はなかったが,DADでのみp<0.05が出た臨床試験を題材に,DADの成績だけを図表化しCIBICについては一切出さなかったパンフレットがある.何が主要評価項目で何が下位尺度に過ぎないのかは,パンフレットだけでは区別がつかない.

おわりに

以上で明らかなように,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは優良誤認させる表現にあふれている.読者に専門医レベルの精神科の知識がない限り,優良誤認させられるのは必至なので,多くの内科医にとって向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益であり,受け取らずにそのまま製薬企業に返すのが唯一の正解である.必要最低限の情報は添付文書に書いてある.不眠症,うつ,認知症の領域では実薬の効果はプラセボと大差なく,無理に薬を使う根拠はどこにもない.

【小田陽彦:向精神薬に関する製薬企業パンフレットの読み方. medicina Vol.53 1996-1998 2016】

私の感想:

何とも凄い論文ですね。

私も認知症は専門領域ですし、うつ病は自分が患った病気ですので薬効などに関してはかなり詳しい方です。ただ、統計学的な専門知識に欠けているところがあるので、正確に認識していない部分もあるように思います。

ドネペジル(商品名:アリセプト![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )のプラセボ効果に関しては、アピタルにおいて何度も紹介しましたね。

)のプラセボ効果に関しては、アピタルにおいて何度も紹介しましたね。

そのうちの一つを以下にご紹介します。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第608回『役割と生きがいの賦与―ドネペジルの効果の特徴』(2014年9月11日公開)

メマンチンは認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSDにおいては、興奮/攻撃性、妄想、怒りっぽさ(易刺激性)/情緒不安定といった項目(症状)において特に有効性が高く、また、試験開始時には上記の症状を認めなかった患者群においてもメマンチン療法により、後の症状発現率が有意に低下したことが注目されております。一方、ドネペジル(商品名:アリセプト![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )においては、アパシー、不安、抑うつといったBPSDに対して効果が高い(Gauthier S, Feldman H, Hecker J et al:Efficacy of donepezil on behavioral symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer's disease. Int Psychogeriatr Vol.14 389-404 2002)という違いがあります。

)においては、アパシー、不安、抑うつといったBPSDに対して効果が高い(Gauthier S, Feldman H, Hecker J et al:Efficacy of donepezil on behavioral symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer's disease. Int Psychogeriatr Vol.14 389-404 2002)という違いがあります。

ちょうどよい機会ですので、ドネペジルの中核症状に対する効果についても言及しておきましょう。

シリーズ第98回『アルツハイマー病の治療薬 医療を支えるわずかな望み――ドネペジル(その3)』におきまして、ドネペジルの有効率は、「最終全般臨床症状評価において5mg群はプラセボ群と比較して有意に優れていた。『改善』以上の割合は5mg群17%、プラセボ群13%、『軽度悪化』以下の割合は5mg群17%、プラセボ群43%であった。」という添付文書のデータをご紹介しました。

MMSE(Mini-Mental State Examination)が12~24点の軽度および中等度アルツハイマー病を対象として(連続112例の検討)、ドネペジルの効果を評価した報告があります(Shimizu S, Hanyu H, Sakurai H et al:Cognitive profiles and response to donepezil treatment in Alzheimer's disease patients. Geriatr Gerontol Int Vol.6 20-24 2006)。MMSEで4点以上改善した場合をresponder(レスポンダー)、それ以外をnon-responder(ノンレスポンダー)と判定した場合、ドネペジル療法のresponderは34例(30%)、non-responderは78例(70%)であったそうです。なお、MMSEのサブスケール別にみると、「場所見当識」、「注意力・計算力」、「言語機能」の3領域が有意な改善したことがわかったそうです。

なお、「全般的認知機能検査Mini-Mental State Examination(MMSE)では、通常、MMSEが3点以上増加した場合、『有効』と判定する。」(目黒謙一:心理社会的介入と薬物療法によるアプローチ─問題提起─. 老年精神医学雑誌 第24巻増刊号-Ⅰ 98-102 2013)という意見もあり、MMSEが何点以上の改善をもってして有効と判断するのかは明確には統一されておりません。

ポイント

●新薬の有効性と安全性だけを強調する,実態と合わない精神薬理用語による分類がある.

●うつ病自然寛解率や不眠症治療薬のプラセボ効果を知らないと,薬効を過大評価してしまう.

●治験の心理検査で出た瑣末な結果を,さも重大なことのように見せかけるパンフレットがある.

●専門医レベルの知識がないと優良誤認してしまうため,多くの内科医にとって,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益である.

…(中略)…

自然経過を示さずに治療前後を比較

うつ病の,治療なしでの寛解率は2年で80~90%である.主な治療は休息であり,場合によっては抗うつ薬を使う.このように,うつ病はあまりにも自然回復しやすいので,臨床試験において実薬群とプラセボ群の間に有意差が出にくい疾患である.ゆえに製薬会社が医師向けパンフレットを作る際には,自然経過のデータをできるだけ隠すのが定石になる.うつ病の自然寛解率を知らない医師なら,薬物使用後に生じた改善をもっぱら薬によるものと誤認してくれるからである.典型的手口は,抗うつ薬による治療前と治療後をそのまま直接比較する図である.参考までに2011年に発売されたSSRIであるエスシタロプラムの国内治験データを表1に示す.プラセボ群,実薬群ともうつ病の重症度が同じように改善しているのがわかる.

また,不眠症治療においてプラセボ効果が存在することは広く知られている.ゆえにここでもプラセボ群のデータをできるだけ隠すのが定石になる.例えばメラトニン受容体作動薬であるラメルテオンの国内第Ⅲ相試験において,プラセボ群,実薬群ともに自覚的睡眠潜時の改善がみられ,プラセボ群と実薬群の間に生じた差は2.36分だった.言い換えるとラメルテオンに期待できる効能は寝つきが142秒良くなることである.実薬群だけの成績を示したパンフレットでは,この数字が見えない.

瑣末な結果を重大なことのように表示

抗認知症薬の国内治験における主要評価項目は,多くの場合ADAS(Alzheimer Disease Assessment Scale)とCIBIC(Clinician's Interview Based Impression of Change)の2つである.前者は認知機能を,後者は全般臨床症状を評価する.治験はこのADASとCIBICの両方でプラセボへの優越性がみられた場合のみ,薬の有効性が証明できるというデザインになっているため,この2つに有意差がなければ,ほかの評価項目で有意差がみられても,それは瑣末な結果に過ぎない.しかし,p値が0.05を下回っている項目があると,それが何であっても重大な結果であるかのように表示するのがパンフレットの典型的手口である.

例えば,日常生活動作を評価するDAD(Disability Assessment for Dementia)はCIBICの下位尺度の1つである.プラセボ群と実薬群の間でCIBICに差はなかったが,DADでのみp<0.05が出た臨床試験を題材に,DADの成績だけを図表化しCIBICについては一切出さなかったパンフレットがある.何が主要評価項目で何が下位尺度に過ぎないのかは,パンフレットだけでは区別がつかない.

おわりに

以上で明らかなように,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは優良誤認させる表現にあふれている.読者に専門医レベルの精神科の知識がない限り,優良誤認させられるのは必至なので,多くの内科医にとって向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益であり,受け取らずにそのまま製薬企業に返すのが唯一の正解である.必要最低限の情報は添付文書に書いてある.不眠症,うつ,認知症の領域では実薬の効果はプラセボと大差なく,無理に薬を使う根拠はどこにもない.

【小田陽彦:向精神薬に関する製薬企業パンフレットの読み方. medicina Vol.53 1996-1998 2016】

私の感想:

何とも凄い論文ですね。

私も認知症は専門領域ですし、うつ病は自分が患った病気ですので薬効などに関してはかなり詳しい方です。ただ、統計学的な専門知識に欠けているところがあるので、正確に認識していない部分もあるように思います。

ドネペジル(商品名:アリセプト

そのうちの一つを以下にご紹介します。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第608回『役割と生きがいの賦与―ドネペジルの効果の特徴』(2014年9月11日公開)

メマンチンは認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSDにおいては、興奮/攻撃性、妄想、怒りっぽさ(易刺激性)/情緒不安定といった項目(症状)において特に有効性が高く、また、試験開始時には上記の症状を認めなかった患者群においてもメマンチン療法により、後の症状発現率が有意に低下したことが注目されております。一方、ドネペジル(商品名:アリセプト

ちょうどよい機会ですので、ドネペジルの中核症状に対する効果についても言及しておきましょう。

シリーズ第98回『アルツハイマー病の治療薬 医療を支えるわずかな望み――ドネペジル(その3)』におきまして、ドネペジルの有効率は、「最終全般臨床症状評価において5mg群はプラセボ群と比較して有意に優れていた。『改善』以上の割合は5mg群17%、プラセボ群13%、『軽度悪化』以下の割合は5mg群17%、プラセボ群43%であった。」という添付文書のデータをご紹介しました。

MMSE(Mini-Mental State Examination)が12~24点の軽度および中等度アルツハイマー病を対象として(連続112例の検討)、ドネペジルの効果を評価した報告があります(Shimizu S, Hanyu H, Sakurai H et al:Cognitive profiles and response to donepezil treatment in Alzheimer's disease patients. Geriatr Gerontol Int Vol.6 20-24 2006)。MMSEで4点以上改善した場合をresponder(レスポンダー)、それ以外をnon-responder(ノンレスポンダー)と判定した場合、ドネペジル療法のresponderは34例(30%)、non-responderは78例(70%)であったそうです。なお、MMSEのサブスケール別にみると、「場所見当識」、「注意力・計算力」、「言語機能」の3領域が有意な改善したことがわかったそうです。

なお、「全般的認知機能検査Mini-Mental State Examination(MMSE)では、通常、MMSEが3点以上増加した場合、『有効』と判定する。」(目黒謙一:心理社会的介入と薬物療法によるアプローチ─問題提起─. 老年精神医学雑誌 第24巻増刊号-Ⅰ 98-102 2013)という意見もあり、MMSEが何点以上の改善をもってして有効と判断するのかは明確には統一されておりません。

DLB:アリセプトの投与が錐体外路症状の出現率を高めるか? [レビー小体型認知症]

【森 悦朗, Ikeda M, Nakagawa M, Miyagishi H, Yamaguchi H, Kosaka K: Effects of ドネペジル on Extrapyramidal Symptoms in Patients with Dementia with Lewy Bodies - A Secondary Pooled Analysis of Two Randomized-Controlled and Two Open-Label Long-Term Extension Studies. Dement Geriatr Cogn Disord, 40 (3-4), 186-198 (2015)】

Abstract

Background/Aims: The aim of this study was to clarify the effects of donepezil on extrapyramidal symptoms in patients with dementia with Lewy bodies (DLB). Methods: Using pooled datasets from phase 2 and 3, 12-week randomized, placebo-controlled trials (RCT, n = 281) and 52-week open-label long-term extension trials (OLE, n = 241) of donepezil in DLB, the effects of donepezil on the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and on the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III were assessed, and potential baseline factors affecting the AEs were explored. Results: The RCT analysis did not show significant differences between the placebo and active (3, 5, and 10 mg donepezil) groups in extrapyramidal AE incidence (3.8 and 6.5%, p = 0.569) and change in the UPDRS (mean ± SD: -0.2 ± 4.3 and -0.6 ± 6.5, p = 0.562). In the OLE analysis (5 and 10 mg donepezil), the incidence did not increase chronologically; all AEs leading to a dose reduction or discontinuation except one were relieved. The UPDRS was unchanged for 52 weeks. An exploratory multivariate logistic regression analysis of the RCTs revealed that donepezil treatment was not a significant factor affecting the AEs. Baseline severity of parkinsonism was a predisposing factor for worsening of parkinsonism without significant interactions between donepezil and baseline severity. Conclusion: DLB can safely be treated with donepezil without relevant worsening of extrapyramidal symptoms, but treatment requires careful attention to symptom progression when administered to patients with relatively severe parkinsonism.

Introduction

Dementia with Lewy bodies (DLB) is the second most common form of senile dementia following Alzheimer's disease (AD) [1]. The core clinical features of DLB include neuropsychiatric symptoms and parkinsonism as well as cognitive impairment characterized by deficits in attention, executive function, and visual perception [2]. The cholinergic loss and a choline acetyltransferase activity deficit with preserved postsynaptic cortical muscarinic and nicotinic receptors [3,4,5] rationalizes the use of cholinesterase inhibitors (ChEIs) in DLB. The favorable potential of ChEls such as galantamine, rivastigmine, and donepezil has been demonstrated in previous studies [6,7,8,9,10,11]. The phase 2 and 3 trials of donepezil in patients with DLB have added to the accumulating evidence of the efficacy and safety of donepezil in terms of cognitive, behavioral, and global function in DLB, even for long durations, without increasing the risk of clinically significant safety events [12,13,14,15].

It has been reported that 25-50% of patients with DLB have parkinsonism at the time of diagnosis and that 75-80% of such patients eventually develop it [16], although the exact proportion is still controversial. In a natural course, the symptoms could worsen with a speed comparable to Parkinson's disease (PD) [17]. The cholinergic interneurons synapse on the GABAergic striatal neurons that project to the globus pallidus. The cholinergic actions inhibit striatal cells of the direct pathway and excite striatal cells of the indirect pathway. Thus, ChEIs augment cholinergic function, which may oppose the effects of dopamine on the direct and indirect pathways exacerbating parkinsonism in DLB, in which nigrostriatal dopaminergic neurons have been lost [18,19,20,21]. On purely theoretical grounds, ChEI administration targeting cognitive impairment and behavioral symptoms may exacerbate parkinsonism. Despite studies showing that ChEIs did not affect parkinsonism and which did not replicate the possible untoward effects in patients with DLB or PD dementia (PDD) [22,23], concerns over a possible influence on the extrapyramidal symptoms still linger due to a shortage of evidence from large-scale, placebo-controlled, or long-term studies especially in DLB and require further confirmation.

As in diseases like DLB treatment for one symptom may precipitate others [24] and the combination or severity of the associated multiple, multi-dimensional symptoms varies by patient, a large-scale comprehensive study is essential. Our trials of donepezil in patients with DLB consist of two randomized, double-blind, placebo-controlled trials (RCT) and two open-label long-term extension studies (OLE) and enrolled a large group of patients that may embody patients with diverse demographic characteristics and clinical symptom manifestations, which the current diagnosis of probable DLB may encompass. We therefore developed two types of comprehensive pooled datasets from two RCTs and two OLEs of donepezil for DLB. RCTs provide information with minimized bias, while OLEs involve more patient-years of exposure to donepezil and may thus disclose adverse effects which are not observed in the parent RCTs. Using these datasets of the largest scale ever in DLB, we analyzed the effect of donepezil on the occurrence and worsening of extrapyramidal symptoms in patients with DLB.

Methods

Design of the Phase 2 and 3 Studies

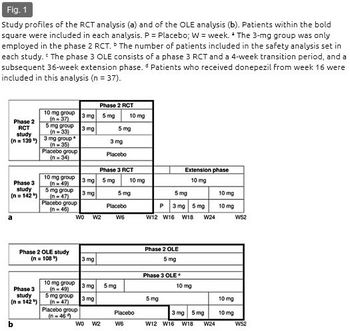

This analysis pooled the data from the phase 2 and 3 studies of donepezil for DLB conducted in Japan. The phase 2 studies, consisting of a RCT (clinicaltrials.gov reference: NCT00543855) and a subsequent OLE (clinicaltrials.gov reference: NCT00598650), were conducted as two sequential protocols. A 12-week randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study (phase 2 RCT) was first conducted to investigate the efficacy and safety of donepezil at 3, 5, and 10 mg/day starting in 2007 (fig. 1a) [12]. In the patients who completed this RCT, the safety and efficacy of long-term administration at 5 mg were further investigated in the following 52-week OLE (phase 2 OLE) (fig. 1b) [13]. The phase 3 study (clinicaltrials.gov reference: NCT01278407) was conducted as a single protocol consisting of an RCT phase and a subsequent OLE phase. A 16-week randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study consisting of a 12-week confirmatory phase (phase 3 RCT) (fig. 1a) [14] and a 4-week transition period and a subsequent 36-week OLE phase were conducted starting in 2011 for a total duration of 52 weeks (phase 3 OLE) (fig. 1b) [15]. The aim was to confirm the superiority of donepezil at 5 and 10 mg/day for 12 weeks over placebo with regard to both cognitive function and behavioral symptoms and to evaluate the safety and efficacy of long-term administration of 10 mg/day for 52 weeks. Each study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The protocols were approved by the institutional review board at each participating center.

Patients

The inclusion and exclusion criteria were the same in both RCTs. The inclusion criteria were patients aged ≥50 years with probable DLB fulfilling the consensus diagnostic criteria [2], with mild to moderate-severe dementia [10-26 points on the Mini-Mental State Examination (MMSE) and Clinical Dementia Rating ≥0.5], behavioral symptoms or cognitive fluctuation [Neuropsychiatric Inventory (NPI)-plus ≥8 (rated on 12 items: original 10 NPI items + sleep [25,26] + Cognitive Fluctuation Inventory [27,28])], and with caregivers who could routinely stay with the patients, provide information for this study, assist with treatment compliance, and escort them to required visits.

The exclusion criteria included PD that was diagnosed at least 1 year prior to the onset of dementia; focal vascular lesions on an MRI or CT that might cause cognitive impairment; other neurological or psychiatric diseases; complications or a history of severe gastrointestinal ulcers, severe asthma, or obstructive pulmonary disease; systolic hypotension (<90 mm Hg); bradycardia (<50 bpm); sick sinus syndrome; atrial or atrioventricular conduction block; QT interval prolongation (≥450 ms); severe parkinsonism (Hoehn and Yahr stage ≥4) [29], and treatment with ChEIs or any investigational drug within 3 months prior to screening. ChEIs, antipsychotics, and anti-Parkinson drugs were not allowed during the study, except for levodopa and dopamine agonists, of which only stable doses were allowed during the RCTs.

Written informed consent was obtained from the patient (if at all possible) and his/her primary family member before initiating the study procedures.

Donepezil Administration

In the phase 2 RCT, the patients were randomized to placebo, 3, 5, or 10 mg/day of donepezil (placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups) (fig. 1a). In the subsequent phase 2 OLE, all patients received donepezil at 5 mg/day (fig. 1b). Donepezil administration in the 5- and 10-mg groups started with a 2-week titration period with a 3-mg dose, which was applied in all of the studies.

In the phase 3 RCT, the patients were randomized to placebo, 5, or 10 mg/day (placebo, 5-, or 10-mg group) (fig. 1a). Since the phase 3 study incorporated the RCT and OLE phases, the duration of donepezil administration in the phase 3 OLE differed by treatment group: 52 weeks for the 5- and 10-mg groups (10 mg administration from week 24 and 6, respectively) with a 12-week overlap with the phase 3 RCT, and 36 weeks for the placebo group (3 mg titration from week 16, 5 mg administration from week 18, and 10 mg from week 24) (fig. 1b).

In the OLEs, a dose reduction to 3 mg in the phase 2 OLE or to 5 mg after week 24 in the phase 3 OLE was allowed upon emergence of a safety concern.

Summary of the Results of the Phase 2 and 3 Studies

The results of the phase 2 and 3 studies are reported in detail elsewhere [12,13,14,15]. Briefly, in phase 2, the RCT showed that donepezil significantly improved cognitive, behavioral, and global functions with good tolerability, and the OLE demonstrated that administration was well tolerated even for a long duration and that the effect on cognitive and behavioral impairment was maintained for up to 52 weeks. In phase 3, although the RCT failed to confirm a superiority concerning the behavioral symptoms over placebo, it confirmed the efficacy concerning cognitive function (one of the co-primary endpoints) without serious safety concerns. The OLE demonstrated a lasting improvement in cognitive function for up to 52 weeks, without increasing the risk of clinically significant safety events.

Datasets

The safety data regarding extrapyramidal symptoms derived from these studies were pooled in two ways: RCT and OLE (fig. 1). The datasets of the two RCTs were pooled and analyzed according to allocated treatment during the 12-week period: placebo, 3-, 5-, or 10-mg groups (n = 281) (fig. 1a). The dataset derived from all patients receiving donepezil via long-term administration [i.e. phase 2 OLE and phase 3 OLE (whole period of phase 3: RCT + OLE)] was pooled and analyzed (n = 241) (fig. 1b).

Assessment of Extrapyramidal Symptoms

The influence on extrapyramidal symptoms was evaluated according to the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III [30]. To reduce interrater and intrarater variability, an advanced rater training was conducted, a fixed rater was involved in the assessment of each patient in principle, and an elaborate monitoring was made throughout the study period. Of all the AEs which occurred during the studies (coded according to the Preferred Terms of the Medical Dictionary for Regulatory Activities), the following were identified as extrapyramidal AEs after discussion by the central committee: parkinsonism, rigidity, tremor, camptocormia, gait difficulty, and akinesia. The UPDRS part III was conducted every 12 weeks in the phase 2 RCT and in phase 3, and every 24 weeks in the phase 2 OLE.

Statistical Analysis

This secondary analysis was based on the safety analysis set of each study, which comprised all patients who received at least one dose of donepezil and had safety assessment data. For the analysis of the RCTs, the incidence of extrapyramidal AEs was summarized by treatment group and compared between the placebo and each active group using Fisher's exact test. The change in the UPDRS part III total and subscale score from baseline was compared between the placebo and each treatment group using analysis of covariance (ANCOVA) with the baseline values as covariates. Subscales were predefined as the following four symptoms: tremor, akinesia, rigidity, and postural instability and gait difficulty, with score ranges of 0-28, 0-36, 0-20, and 0-16, respectively [31,32]. For the analysis of OLEs, the incidence of extrapyramidal AEs was calculated. The UPDRS part III scores were analyzed using Student's paired t test.

To identify any potential baseline factors that may contribute to the extrapyramidal AEs, the incidence was calculated for subgroups stratified by the potential factors, and univariate and multivariate logistic regression analyses were subsequently conducted. Potential factors included endogenous factors (sex, age, and body weight) and symptom-related factors [UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage (≤2 or 3), and use of anti-Parkinson drugs (use or nonuse)]. In multivariate analyses, either the UPDRS part III score or the Hoehn and Yahr stage was included in the model because of the high correlation between them. In the analysis of the RCTs, the interaction between the treatment groups and factors was tested for each symptom-related factor using a logistic regression analysis. Each interaction was to be included in the model when significance was detected.

Values of the UPDRS part III score at the final evaluation were imputed using a last observation carried forward (LOCF) method. All analyses were made using SAS version 9.3 (SAS institute, Cary, N.C., USA).

Results

Baseline Characteristics

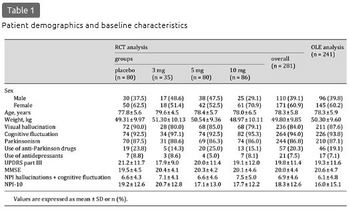

The demographic and baseline characteristics of the patients included in this analysis are summarized in table 1. The phase 2 RCT enrolled 140 patients. Of 123 patients who completed the RCT, 108 patients were enrolled in the phase 2 OLE, 81 of whom completed the study. The phase 3 study enrolled 142 patients; the RCT and OLE were completed by 111 and 100 patients, respectively.

Of the patients included in the RCT analyses, females accounted for 60.9%. The mean age was 78.3 (range 57-95) years; all but 2 patients were 65 years or older. Anti-Parkinson drugs (levodopa or dopamine agonists) were used by 20.3% (57/281) with the mean ± standard deviation (SD) levodopa equivalent dose [33] of 262.0 ± 179.8 mg/day at baseline, and the dosages were not changed during the RCTs. No patients were on antipsychotics. The mean scores for the MMSE and UPDRS part III at baseline were 20.0 and 19.8 points, respectively. The characteristics in the OLE analysis were similar. During the OLEs, levodopa or dopamine agonists were started by 9.1% of patients (22/241), with the dose being increased in 6.6% (16/241) and decreased in 1.2% (3/241).

Analysis of RCTs

Incidence of Extrapyramidal AEs

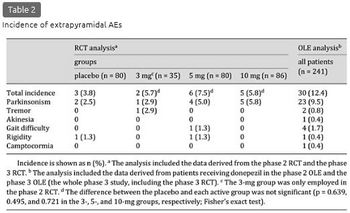

The incidence of extrapyramidal AEs was 3.8% (3/80), 5.7% (2/35), 7.5% (6/80), and 5.8% (5/86) in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and 6.5% (13/201) in the combined donepezil group, with no significant difference from the placebo group (p = 0.639, 0.495, 0.721, and 0.569 in the 3-, 5-, and 10-mg and combined donepezil group, respectively) (table 2). Most of the extrapyramidal AEs were reported as parkinsonism, the incidence of which was somewhat higher in the combined donepezil group [5.0% (10/201)] than in the placebo group [2.5% (2/80)], but the difference was not significant (p = 0.519). Severity was mild or moderate in all cases, and none were serious. Extrapyramidal AEs that led to discontinuation were reported in 3 patients as parkinsonism and were relieved after discontinuation: 2 patients in the 5-mg group (1 patient while receiving 3 mg) and 1 patient in the 10-mg group while receiving 3 mg.

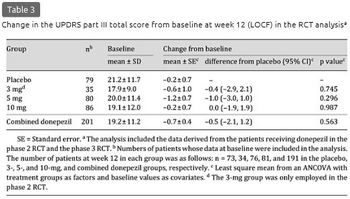

UPDRS Part III Score

The mean ± SD change in the UPDRS part III total score at week 12 (LOCF) was -0.2 ± 4.3, -0.5 ± 7.4, -1.2 ± 6.8, and -0.1 ± 5.9 in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and -0.6 ± 6.5 in the combined donepezil group (table 3). The score was rather decreased in each treatment group from baseline, with no significant differences between the placebo and any active groups. Data at the final evaluation prior to week 12 from 30 patients were imputed using the LOCF method, but the results at week 12 of the observed case analysis were very similar to the results of the LOCF analysis (data not shown). Among the UPDRS part III subscales, the mean ± SD score decrease in rigidity was significantly larger in the 5-mg group (-0.8 ± 2.2) than in the placebo group (-0.2 ± 2.0, p = 0.030), although significant differences were not found in the 3- and 10-mg groups for either this or other items (table 4).

Analysis of Long-Term Administration

Incidence of Extrapyramidal AEs

Extrapyramidal AEs were reported by 12.4% (30/241) of patients (table 2). The incidence did not change over time for 52 weeks; the incidence in weeks 0-12, >12-24, >24-36, and >36-52 was 4.4% (9/204), 2.3% (4/173), 3.1% (5/161), and 6.4% (10/157), respectively (note that the placebo group during the phase 3 RCT was excluded from this calculation due to a difference in the administration period).

One severe AE was reported by 1 patient as parkinsonism, and all other AEs were mild or moderate in severity. No serious AEs were reported. AEs that led to discontinuation were reported in 4 patients as parkinsonism. AEs that led to a dose reduction were reported in 4 patients: 3 as parkinsonism and 1 as akinesia. All of these AEs recovered or were relieved after dose reduction or discontinuation, except for the single case of parkinsonism which led to discontinuation after dose reduction in the phase 2 OLE. Most of the extrapyramidal AEs that led to neither discontinuation nor dose reduction of the study drug were treated by start or dose increment of anti-Parkinson drugs [72.7% (16/22)].

UPDRS Part III Score

The mean ± SD change in the UPDRS part III total score from baseline was -0.7 ± 6.5, -0.2 ± 8.6, and 0.1 ± 8.4 at weeks 24, 52, and 52 (LOCF, n = 197, 179, and 227), respectively. The absolute magnitude of the mean change was small, ranging from -0.7 to 0.1, with no significant difference from baseline at any of the evaluation points (p = 0.145, 0.768, and 0.794, respectively).

Exploration for Potential Factors Affecting Extrapyramidal Symptoms

RCT Analysis

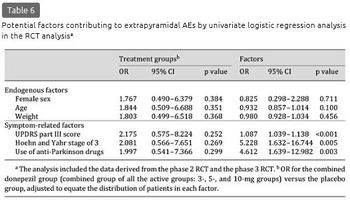

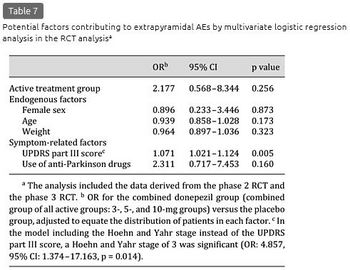

The incidence of extrapyramidal AEs did not differ according to the potential endogenous factors (table 5). Calculated by symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups of the 5- and 10-mg groups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs, relative to the incidence in the same subgroups of the placebo group and their respective counterparts in the 5- and 10-mg groups, even with an overall small incidence. The results of the univariate logistic regression analysis are shown in table 6. No significant interactions were detected between the treatment group and the symptom-related factors (UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs: p = 0.920, 0.949, and 0.354, respectively). The UPDRS part III score [odds ratio (OR): 1.087, p < 0.001], Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.228, p = 0.005), and use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.612, p = 0.003) were the significant factors contributing to the extrapyramidal AEs. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score was the significant factor (OR: 1.071, p = 0.005) (table 7). In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 was significant (OR: 4.857, p = 0.014). In the subgroups of the active drug groups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (228.6 and 262.9 mg, respectively; p = 0.679).

Long-Term Studies

The incidence of the extrapyramidal AEs did not differ greatly by the endogenous factors (table 5). Among the symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs. In the univariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score [OR: 1.052, 95% confidence interval (CI): 1.019-1.087, p = 0.002], a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.126, 95% CI: 2.228-11.794, p < 0.001), use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.125, 95% CI: 1.831-9.293, p < 0.001), and age (OR: 0.931, 95% CI: 0.872-0.993, p = 0.030) were the significant factors. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score (OR: 1.043, 95% CI: 1.007-1.080, p = 0.020) and use of anti-Parkinson drugs (OR: 2.581, 95% CI: 1.058-6.298, p = 0.037) were the significant factors. In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.561, 95% CI: 2.179-14.192, p < 0.001) and age (OR: 0.904, 95% CI: 0.834-0.980, p = 0.014) were significant. In the subgroups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (265.4 and 271.5 mg, respectively; p = 0.925).

Discussion

This study explored the presence of any possible influence of DLB treatment with donepezil on extrapyramidal symptoms using two pooled datasets. In the RCT analysis, the difference in the incidence of extrapyramidal AEs between the active and placebo groups was minimal, and there was no tendency for a dose-dependent increase in the incidence. In the OLE analysis, none of the extrapyramidal AEs were serious. AEs that led to discontinuation or dose reduction were reported only in 8 patients (3.3%), all of which except for one case of parkinsonism recovered or were relieved after discontinuation or dose reduction. Moreover, the possibility of delayed onset or worsening of extrapyramidal AEs with long-term treatment appears low. In contrast to the concern based on the classical dopaminergic-cholinergic imbalance theory about worsening of extrapyramidal symptoms by cholinergic enhancement, these results suggest that patients with DLB can benefit from donepezil, which has a well-established efficacy on cognitive and psychiatric functions [12,13,14,15], with a minimal risk for extrapyramidal symptoms. The absence of an influence of ChEIs, including donepezil, on parkinsonism has been reported in previous studies, along with improvement in a few of these studies, which reinforces the interpretations drawn from this analysis [7,10,11,22,34]. Our finding is also in accordance with accumulating evidence of cholinergic involvement in PD; degeneration of multiple cholinergic projection systems occurs early in PD [35], cholinergic degeneration plays a role in some aspects of motor symptoms including postural control [36] and gait [37], and treatment with donepezil produces reductions in the number of falls in frequently falling patients with PD [38].

In contrast to our study, a worsening of parkinsonism after ChEI administration has been reported in some studies [18,19,20,21]. Moreover, compared with AD, extrapyramidal symptoms are considered to occur more frequently in patients with DLB. In a 24-week RCT and a 52-week OLE of donepezil in patients with severe AD in Japan, parkinsonism was reported with less than a 5.0% incidence [39,40]. The incidence in the present study is seemingly higher, although the events cannot necessarily be attributed to donepezil but to disease progression.

In the present study, baseline severity of parkinsonism (i.e. the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs) was identified as a predisposing factor for worsening of parkinsonism. Donepezil was not a contributing factor. There was no significant interaction between donepezil and baseline severity. These results suggest that extrapyramidal AEs can mostly be attributed to progression in the relatively severe stage.

Studies of ChEIs for patients with PDD, which is in the same spectrum of Lewy body disease as DLB, reported a slightly higher incidence of extrapyramidal AEs in the active than in the placebo group (tremor: 3.9 and 10.2% in the placebo and rivastigmine groups, respectively [41]; PD: 6.9, 10.8, and 10.4%, and tremor: 2.9, 7.2, and 7.1% in the placebo and donepezil 5- and 10-mg groups, respectively [42]), although both studies concluded that the active treatment was well tolerated. These studies may enable us to delineate the similar safety profile of ChEIs in patients with DLB manifesting relatively severe extrapyramidal symptoms and in those with PDD.

In any case, careful attention is certainly required in treating DLB with donepezil. Particular attention should be placed on patients who manifest extrapyramidal symptoms that restrict their daily living activities and who require pharmacological treatment. Nevertheless, even after the occurrence or worsening of these symptoms, dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs may prevent further worsening and lead to recovery or relief.

An interpretation of this analysis may require consideration of several points. First, the present analysis may not encompass all of the possible factors that may affect the symptoms in treatment with donepezil. Second, the analysis is based on the data obtained under a clinical trial setting where the strict inclusion and exclusion criteria employed may have curtailed the variety of patient characteristics which may be encountered in a real-life setting. Third, patients with very severe parkinsonism of a Hoehn and Yahr stage ≥4 were not included, and thus the present findings cannot be extrapolated to those patients. Finally, the recording of extrapyramidal AEs and UPDRS part III scoring might be confounded due to interrater variability in the assessments in multicenter studies where both neurologists and psychiatrists participated, although a rater training and elaborate monitoring were conducted to reduce the concern. Future studies which overcome all of these possible limitations may be warranted.

In conclusion, donepezil can treat DLB effectively and safely without relevant worsening of extrapyramidal symptoms. However, its administration to patients whose daily living activities are restricted and for whom pharmacotherapy is required due to parkinsonism necessitates care regarding symptom progression. In case of the occurrence or progression of symptoms, a dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs is considered as an effective approach.

Acknowledgments

We thank all patients and caregivers for their participation in the study; all investigators and their site staff for their contributions; Clinical Study Support, Inc., for their editorial assistance in preparing this manuscript, and the Eisai study team for their assistance. The studies and analyses were sponsored by Eisai Co., Ltd. (Tokyo, Japan). The sponsor was involved in the study designing, the collection and analysis of data, and review of the manuscript.

Disclosure Statement

E.M. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Eisai, Daiichi Sankyo, and FUJIFILM RI, and personal fees from Janssen, Johnson and Johnson, Lundbeck, Novartis, Ono Pharmaceutical, Nihon Medi-Physics, and Medtronic outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.I. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Daiichi Sankyo, Eisai, FUJIFILM RI, Janssen, Nihon Medi-Physics, Novartis, Pfizer, Takeda, and Tsumura, and personal fees from MSD and Ono Pharmaceutical outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.N., H.M., and H.Y. are employees of Eisai. K.K. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies and personal fees from Tsumura, Eisai, Janssen, FUJIFILM RI, Novartis, Nihon Medi-Physics, Daiichi Sankyo, Ono Pharmaceutical, Otsuka, and Dainippon Sumitomo outside the submitted work.

References

(省略)

Abstract

Background/Aims: The aim of this study was to clarify the effects of donepezil on extrapyramidal symptoms in patients with dementia with Lewy bodies (DLB). Methods: Using pooled datasets from phase 2 and 3, 12-week randomized, placebo-controlled trials (RCT, n = 281) and 52-week open-label long-term extension trials (OLE, n = 241) of donepezil in DLB, the effects of donepezil on the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and on the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III were assessed, and potential baseline factors affecting the AEs were explored. Results: The RCT analysis did not show significant differences between the placebo and active (3, 5, and 10 mg donepezil) groups in extrapyramidal AE incidence (3.8 and 6.5%, p = 0.569) and change in the UPDRS (mean ± SD: -0.2 ± 4.3 and -0.6 ± 6.5, p = 0.562). In the OLE analysis (5 and 10 mg donepezil), the incidence did not increase chronologically; all AEs leading to a dose reduction or discontinuation except one were relieved. The UPDRS was unchanged for 52 weeks. An exploratory multivariate logistic regression analysis of the RCTs revealed that donepezil treatment was not a significant factor affecting the AEs. Baseline severity of parkinsonism was a predisposing factor for worsening of parkinsonism without significant interactions between donepezil and baseline severity. Conclusion: DLB can safely be treated with donepezil without relevant worsening of extrapyramidal symptoms, but treatment requires careful attention to symptom progression when administered to patients with relatively severe parkinsonism.

Introduction

Dementia with Lewy bodies (DLB) is the second most common form of senile dementia following Alzheimer's disease (AD) [1]. The core clinical features of DLB include neuropsychiatric symptoms and parkinsonism as well as cognitive impairment characterized by deficits in attention, executive function, and visual perception [2]. The cholinergic loss and a choline acetyltransferase activity deficit with preserved postsynaptic cortical muscarinic and nicotinic receptors [3,4,5] rationalizes the use of cholinesterase inhibitors (ChEIs) in DLB. The favorable potential of ChEls such as galantamine, rivastigmine, and donepezil has been demonstrated in previous studies [6,7,8,9,10,11]. The phase 2 and 3 trials of donepezil in patients with DLB have added to the accumulating evidence of the efficacy and safety of donepezil in terms of cognitive, behavioral, and global function in DLB, even for long durations, without increasing the risk of clinically significant safety events [12,13,14,15].

It has been reported that 25-50% of patients with DLB have parkinsonism at the time of diagnosis and that 75-80% of such patients eventually develop it [16], although the exact proportion is still controversial. In a natural course, the symptoms could worsen with a speed comparable to Parkinson's disease (PD) [17]. The cholinergic interneurons synapse on the GABAergic striatal neurons that project to the globus pallidus. The cholinergic actions inhibit striatal cells of the direct pathway and excite striatal cells of the indirect pathway. Thus, ChEIs augment cholinergic function, which may oppose the effects of dopamine on the direct and indirect pathways exacerbating parkinsonism in DLB, in which nigrostriatal dopaminergic neurons have been lost [18,19,20,21]. On purely theoretical grounds, ChEI administration targeting cognitive impairment and behavioral symptoms may exacerbate parkinsonism. Despite studies showing that ChEIs did not affect parkinsonism and which did not replicate the possible untoward effects in patients with DLB or PD dementia (PDD) [22,23], concerns over a possible influence on the extrapyramidal symptoms still linger due to a shortage of evidence from large-scale, placebo-controlled, or long-term studies especially in DLB and require further confirmation.

As in diseases like DLB treatment for one symptom may precipitate others [24] and the combination or severity of the associated multiple, multi-dimensional symptoms varies by patient, a large-scale comprehensive study is essential. Our trials of donepezil in patients with DLB consist of two randomized, double-blind, placebo-controlled trials (RCT) and two open-label long-term extension studies (OLE) and enrolled a large group of patients that may embody patients with diverse demographic characteristics and clinical symptom manifestations, which the current diagnosis of probable DLB may encompass. We therefore developed two types of comprehensive pooled datasets from two RCTs and two OLEs of donepezil for DLB. RCTs provide information with minimized bias, while OLEs involve more patient-years of exposure to donepezil and may thus disclose adverse effects which are not observed in the parent RCTs. Using these datasets of the largest scale ever in DLB, we analyzed the effect of donepezil on the occurrence and worsening of extrapyramidal symptoms in patients with DLB.

Methods

Design of the Phase 2 and 3 Studies

This analysis pooled the data from the phase 2 and 3 studies of donepezil for DLB conducted in Japan. The phase 2 studies, consisting of a RCT (clinicaltrials.gov reference: NCT00543855) and a subsequent OLE (clinicaltrials.gov reference: NCT00598650), were conducted as two sequential protocols. A 12-week randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study (phase 2 RCT) was first conducted to investigate the efficacy and safety of donepezil at 3, 5, and 10 mg/day starting in 2007 (fig. 1a) [12]. In the patients who completed this RCT, the safety and efficacy of long-term administration at 5 mg were further investigated in the following 52-week OLE (phase 2 OLE) (fig. 1b) [13]. The phase 3 study (clinicaltrials.gov reference: NCT01278407) was conducted as a single protocol consisting of an RCT phase and a subsequent OLE phase. A 16-week randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study consisting of a 12-week confirmatory phase (phase 3 RCT) (fig. 1a) [14] and a 4-week transition period and a subsequent 36-week OLE phase were conducted starting in 2011 for a total duration of 52 weeks (phase 3 OLE) (fig. 1b) [15]. The aim was to confirm the superiority of donepezil at 5 and 10 mg/day for 12 weeks over placebo with regard to both cognitive function and behavioral symptoms and to evaluate the safety and efficacy of long-term administration of 10 mg/day for 52 weeks. Each study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The protocols were approved by the institutional review board at each participating center.

Patients

The inclusion and exclusion criteria were the same in both RCTs. The inclusion criteria were patients aged ≥50 years with probable DLB fulfilling the consensus diagnostic criteria [2], with mild to moderate-severe dementia [10-26 points on the Mini-Mental State Examination (MMSE) and Clinical Dementia Rating ≥0.5], behavioral symptoms or cognitive fluctuation [Neuropsychiatric Inventory (NPI)-plus ≥8 (rated on 12 items: original 10 NPI items + sleep [25,26] + Cognitive Fluctuation Inventory [27,28])], and with caregivers who could routinely stay with the patients, provide information for this study, assist with treatment compliance, and escort them to required visits.

The exclusion criteria included PD that was diagnosed at least 1 year prior to the onset of dementia; focal vascular lesions on an MRI or CT that might cause cognitive impairment; other neurological or psychiatric diseases; complications or a history of severe gastrointestinal ulcers, severe asthma, or obstructive pulmonary disease; systolic hypotension (<90 mm Hg); bradycardia (<50 bpm); sick sinus syndrome; atrial or atrioventricular conduction block; QT interval prolongation (≥450 ms); severe parkinsonism (Hoehn and Yahr stage ≥4) [29], and treatment with ChEIs or any investigational drug within 3 months prior to screening. ChEIs, antipsychotics, and anti-Parkinson drugs were not allowed during the study, except for levodopa and dopamine agonists, of which only stable doses were allowed during the RCTs.

Written informed consent was obtained from the patient (if at all possible) and his/her primary family member before initiating the study procedures.

Donepezil Administration

In the phase 2 RCT, the patients were randomized to placebo, 3, 5, or 10 mg/day of donepezil (placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups) (fig. 1a). In the subsequent phase 2 OLE, all patients received donepezil at 5 mg/day (fig. 1b). Donepezil administration in the 5- and 10-mg groups started with a 2-week titration period with a 3-mg dose, which was applied in all of the studies.

In the phase 3 RCT, the patients were randomized to placebo, 5, or 10 mg/day (placebo, 5-, or 10-mg group) (fig. 1a). Since the phase 3 study incorporated the RCT and OLE phases, the duration of donepezil administration in the phase 3 OLE differed by treatment group: 52 weeks for the 5- and 10-mg groups (10 mg administration from week 24 and 6, respectively) with a 12-week overlap with the phase 3 RCT, and 36 weeks for the placebo group (3 mg titration from week 16, 5 mg administration from week 18, and 10 mg from week 24) (fig. 1b).

In the OLEs, a dose reduction to 3 mg in the phase 2 OLE or to 5 mg after week 24 in the phase 3 OLE was allowed upon emergence of a safety concern.

Summary of the Results of the Phase 2 and 3 Studies

The results of the phase 2 and 3 studies are reported in detail elsewhere [12,13,14,15]. Briefly, in phase 2, the RCT showed that donepezil significantly improved cognitive, behavioral, and global functions with good tolerability, and the OLE demonstrated that administration was well tolerated even for a long duration and that the effect on cognitive and behavioral impairment was maintained for up to 52 weeks. In phase 3, although the RCT failed to confirm a superiority concerning the behavioral symptoms over placebo, it confirmed the efficacy concerning cognitive function (one of the co-primary endpoints) without serious safety concerns. The OLE demonstrated a lasting improvement in cognitive function for up to 52 weeks, without increasing the risk of clinically significant safety events.

Datasets

The safety data regarding extrapyramidal symptoms derived from these studies were pooled in two ways: RCT and OLE (fig. 1). The datasets of the two RCTs were pooled and analyzed according to allocated treatment during the 12-week period: placebo, 3-, 5-, or 10-mg groups (n = 281) (fig. 1a). The dataset derived from all patients receiving donepezil via long-term administration [i.e. phase 2 OLE and phase 3 OLE (whole period of phase 3: RCT + OLE)] was pooled and analyzed (n = 241) (fig. 1b).

Assessment of Extrapyramidal Symptoms

The influence on extrapyramidal symptoms was evaluated according to the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III [30]. To reduce interrater and intrarater variability, an advanced rater training was conducted, a fixed rater was involved in the assessment of each patient in principle, and an elaborate monitoring was made throughout the study period. Of all the AEs which occurred during the studies (coded according to the Preferred Terms of the Medical Dictionary for Regulatory Activities), the following were identified as extrapyramidal AEs after discussion by the central committee: parkinsonism, rigidity, tremor, camptocormia, gait difficulty, and akinesia. The UPDRS part III was conducted every 12 weeks in the phase 2 RCT and in phase 3, and every 24 weeks in the phase 2 OLE.

Statistical Analysis

This secondary analysis was based on the safety analysis set of each study, which comprised all patients who received at least one dose of donepezil and had safety assessment data. For the analysis of the RCTs, the incidence of extrapyramidal AEs was summarized by treatment group and compared between the placebo and each active group using Fisher's exact test. The change in the UPDRS part III total and subscale score from baseline was compared between the placebo and each treatment group using analysis of covariance (ANCOVA) with the baseline values as covariates. Subscales were predefined as the following four symptoms: tremor, akinesia, rigidity, and postural instability and gait difficulty, with score ranges of 0-28, 0-36, 0-20, and 0-16, respectively [31,32]. For the analysis of OLEs, the incidence of extrapyramidal AEs was calculated. The UPDRS part III scores were analyzed using Student's paired t test.

To identify any potential baseline factors that may contribute to the extrapyramidal AEs, the incidence was calculated for subgroups stratified by the potential factors, and univariate and multivariate logistic regression analyses were subsequently conducted. Potential factors included endogenous factors (sex, age, and body weight) and symptom-related factors [UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage (≤2 or 3), and use of anti-Parkinson drugs (use or nonuse)]. In multivariate analyses, either the UPDRS part III score or the Hoehn and Yahr stage was included in the model because of the high correlation between them. In the analysis of the RCTs, the interaction between the treatment groups and factors was tested for each symptom-related factor using a logistic regression analysis. Each interaction was to be included in the model when significance was detected.

Values of the UPDRS part III score at the final evaluation were imputed using a last observation carried forward (LOCF) method. All analyses were made using SAS version 9.3 (SAS institute, Cary, N.C., USA).

Results

Baseline Characteristics

The demographic and baseline characteristics of the patients included in this analysis are summarized in table 1. The phase 2 RCT enrolled 140 patients. Of 123 patients who completed the RCT, 108 patients were enrolled in the phase 2 OLE, 81 of whom completed the study. The phase 3 study enrolled 142 patients; the RCT and OLE were completed by 111 and 100 patients, respectively.

Of the patients included in the RCT analyses, females accounted for 60.9%. The mean age was 78.3 (range 57-95) years; all but 2 patients were 65 years or older. Anti-Parkinson drugs (levodopa or dopamine agonists) were used by 20.3% (57/281) with the mean ± standard deviation (SD) levodopa equivalent dose [33] of 262.0 ± 179.8 mg/day at baseline, and the dosages were not changed during the RCTs. No patients were on antipsychotics. The mean scores for the MMSE and UPDRS part III at baseline were 20.0 and 19.8 points, respectively. The characteristics in the OLE analysis were similar. During the OLEs, levodopa or dopamine agonists were started by 9.1% of patients (22/241), with the dose being increased in 6.6% (16/241) and decreased in 1.2% (3/241).

Analysis of RCTs

Incidence of Extrapyramidal AEs

The incidence of extrapyramidal AEs was 3.8% (3/80), 5.7% (2/35), 7.5% (6/80), and 5.8% (5/86) in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and 6.5% (13/201) in the combined donepezil group, with no significant difference from the placebo group (p = 0.639, 0.495, 0.721, and 0.569 in the 3-, 5-, and 10-mg and combined donepezil group, respectively) (table 2). Most of the extrapyramidal AEs were reported as parkinsonism, the incidence of which was somewhat higher in the combined donepezil group [5.0% (10/201)] than in the placebo group [2.5% (2/80)], but the difference was not significant (p = 0.519). Severity was mild or moderate in all cases, and none were serious. Extrapyramidal AEs that led to discontinuation were reported in 3 patients as parkinsonism and were relieved after discontinuation: 2 patients in the 5-mg group (1 patient while receiving 3 mg) and 1 patient in the 10-mg group while receiving 3 mg.

UPDRS Part III Score

The mean ± SD change in the UPDRS part III total score at week 12 (LOCF) was -0.2 ± 4.3, -0.5 ± 7.4, -1.2 ± 6.8, and -0.1 ± 5.9 in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and -0.6 ± 6.5 in the combined donepezil group (table 3). The score was rather decreased in each treatment group from baseline, with no significant differences between the placebo and any active groups. Data at the final evaluation prior to week 12 from 30 patients were imputed using the LOCF method, but the results at week 12 of the observed case analysis were very similar to the results of the LOCF analysis (data not shown). Among the UPDRS part III subscales, the mean ± SD score decrease in rigidity was significantly larger in the 5-mg group (-0.8 ± 2.2) than in the placebo group (-0.2 ± 2.0, p = 0.030), although significant differences were not found in the 3- and 10-mg groups for either this or other items (table 4).

Analysis of Long-Term Administration

Incidence of Extrapyramidal AEs

Extrapyramidal AEs were reported by 12.4% (30/241) of patients (table 2). The incidence did not change over time for 52 weeks; the incidence in weeks 0-12, >12-24, >24-36, and >36-52 was 4.4% (9/204), 2.3% (4/173), 3.1% (5/161), and 6.4% (10/157), respectively (note that the placebo group during the phase 3 RCT was excluded from this calculation due to a difference in the administration period).

One severe AE was reported by 1 patient as parkinsonism, and all other AEs were mild or moderate in severity. No serious AEs were reported. AEs that led to discontinuation were reported in 4 patients as parkinsonism. AEs that led to a dose reduction were reported in 4 patients: 3 as parkinsonism and 1 as akinesia. All of these AEs recovered or were relieved after dose reduction or discontinuation, except for the single case of parkinsonism which led to discontinuation after dose reduction in the phase 2 OLE. Most of the extrapyramidal AEs that led to neither discontinuation nor dose reduction of the study drug were treated by start or dose increment of anti-Parkinson drugs [72.7% (16/22)].

UPDRS Part III Score

The mean ± SD change in the UPDRS part III total score from baseline was -0.7 ± 6.5, -0.2 ± 8.6, and 0.1 ± 8.4 at weeks 24, 52, and 52 (LOCF, n = 197, 179, and 227), respectively. The absolute magnitude of the mean change was small, ranging from -0.7 to 0.1, with no significant difference from baseline at any of the evaluation points (p = 0.145, 0.768, and 0.794, respectively).

Exploration for Potential Factors Affecting Extrapyramidal Symptoms

RCT Analysis

The incidence of extrapyramidal AEs did not differ according to the potential endogenous factors (table 5). Calculated by symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups of the 5- and 10-mg groups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs, relative to the incidence in the same subgroups of the placebo group and their respective counterparts in the 5- and 10-mg groups, even with an overall small incidence. The results of the univariate logistic regression analysis are shown in table 6. No significant interactions were detected between the treatment group and the symptom-related factors (UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs: p = 0.920, 0.949, and 0.354, respectively). The UPDRS part III score [odds ratio (OR): 1.087, p < 0.001], Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.228, p = 0.005), and use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.612, p = 0.003) were the significant factors contributing to the extrapyramidal AEs. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score was the significant factor (OR: 1.071, p = 0.005) (table 7). In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 was significant (OR: 4.857, p = 0.014). In the subgroups of the active drug groups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (228.6 and 262.9 mg, respectively; p = 0.679).

Long-Term Studies

The incidence of the extrapyramidal AEs did not differ greatly by the endogenous factors (table 5). Among the symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs. In the univariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score [OR: 1.052, 95% confidence interval (CI): 1.019-1.087, p = 0.002], a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.126, 95% CI: 2.228-11.794, p < 0.001), use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.125, 95% CI: 1.831-9.293, p < 0.001), and age (OR: 0.931, 95% CI: 0.872-0.993, p = 0.030) were the significant factors. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score (OR: 1.043, 95% CI: 1.007-1.080, p = 0.020) and use of anti-Parkinson drugs (OR: 2.581, 95% CI: 1.058-6.298, p = 0.037) were the significant factors. In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.561, 95% CI: 2.179-14.192, p < 0.001) and age (OR: 0.904, 95% CI: 0.834-0.980, p = 0.014) were significant. In the subgroups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (265.4 and 271.5 mg, respectively; p = 0.925).

Discussion

This study explored the presence of any possible influence of DLB treatment with donepezil on extrapyramidal symptoms using two pooled datasets. In the RCT analysis, the difference in the incidence of extrapyramidal AEs between the active and placebo groups was minimal, and there was no tendency for a dose-dependent increase in the incidence. In the OLE analysis, none of the extrapyramidal AEs were serious. AEs that led to discontinuation or dose reduction were reported only in 8 patients (3.3%), all of which except for one case of parkinsonism recovered or were relieved after discontinuation or dose reduction. Moreover, the possibility of delayed onset or worsening of extrapyramidal AEs with long-term treatment appears low. In contrast to the concern based on the classical dopaminergic-cholinergic imbalance theory about worsening of extrapyramidal symptoms by cholinergic enhancement, these results suggest that patients with DLB can benefit from donepezil, which has a well-established efficacy on cognitive and psychiatric functions [12,13,14,15], with a minimal risk for extrapyramidal symptoms. The absence of an influence of ChEIs, including donepezil, on parkinsonism has been reported in previous studies, along with improvement in a few of these studies, which reinforces the interpretations drawn from this analysis [7,10,11,22,34]. Our finding is also in accordance with accumulating evidence of cholinergic involvement in PD; degeneration of multiple cholinergic projection systems occurs early in PD [35], cholinergic degeneration plays a role in some aspects of motor symptoms including postural control [36] and gait [37], and treatment with donepezil produces reductions in the number of falls in frequently falling patients with PD [38].

In contrast to our study, a worsening of parkinsonism after ChEI administration has been reported in some studies [18,19,20,21]. Moreover, compared with AD, extrapyramidal symptoms are considered to occur more frequently in patients with DLB. In a 24-week RCT and a 52-week OLE of donepezil in patients with severe AD in Japan, parkinsonism was reported with less than a 5.0% incidence [39,40]. The incidence in the present study is seemingly higher, although the events cannot necessarily be attributed to donepezil but to disease progression.

In the present study, baseline severity of parkinsonism (i.e. the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs) was identified as a predisposing factor for worsening of parkinsonism. Donepezil was not a contributing factor. There was no significant interaction between donepezil and baseline severity. These results suggest that extrapyramidal AEs can mostly be attributed to progression in the relatively severe stage.

Studies of ChEIs for patients with PDD, which is in the same spectrum of Lewy body disease as DLB, reported a slightly higher incidence of extrapyramidal AEs in the active than in the placebo group (tremor: 3.9 and 10.2% in the placebo and rivastigmine groups, respectively [41]; PD: 6.9, 10.8, and 10.4%, and tremor: 2.9, 7.2, and 7.1% in the placebo and donepezil 5- and 10-mg groups, respectively [42]), although both studies concluded that the active treatment was well tolerated. These studies may enable us to delineate the similar safety profile of ChEIs in patients with DLB manifesting relatively severe extrapyramidal symptoms and in those with PDD.

In any case, careful attention is certainly required in treating DLB with donepezil. Particular attention should be placed on patients who manifest extrapyramidal symptoms that restrict their daily living activities and who require pharmacological treatment. Nevertheless, even after the occurrence or worsening of these symptoms, dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs may prevent further worsening and lead to recovery or relief.

An interpretation of this analysis may require consideration of several points. First, the present analysis may not encompass all of the possible factors that may affect the symptoms in treatment with donepezil. Second, the analysis is based on the data obtained under a clinical trial setting where the strict inclusion and exclusion criteria employed may have curtailed the variety of patient characteristics which may be encountered in a real-life setting. Third, patients with very severe parkinsonism of a Hoehn and Yahr stage ≥4 were not included, and thus the present findings cannot be extrapolated to those patients. Finally, the recording of extrapyramidal AEs and UPDRS part III scoring might be confounded due to interrater variability in the assessments in multicenter studies where both neurologists and psychiatrists participated, although a rater training and elaborate monitoring were conducted to reduce the concern. Future studies which overcome all of these possible limitations may be warranted.

In conclusion, donepezil can treat DLB effectively and safely without relevant worsening of extrapyramidal symptoms. However, its administration to patients whose daily living activities are restricted and for whom pharmacotherapy is required due to parkinsonism necessitates care regarding symptom progression. In case of the occurrence or progression of symptoms, a dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs is considered as an effective approach.

Acknowledgments

We thank all patients and caregivers for their participation in the study; all investigators and their site staff for their contributions; Clinical Study Support, Inc., for their editorial assistance in preparing this manuscript, and the Eisai study team for their assistance. The studies and analyses were sponsored by Eisai Co., Ltd. (Tokyo, Japan). The sponsor was involved in the study designing, the collection and analysis of data, and review of the manuscript.

Disclosure Statement

E.M. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Eisai, Daiichi Sankyo, and FUJIFILM RI, and personal fees from Janssen, Johnson and Johnson, Lundbeck, Novartis, Ono Pharmaceutical, Nihon Medi-Physics, and Medtronic outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.I. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Daiichi Sankyo, Eisai, FUJIFILM RI, Janssen, Nihon Medi-Physics, Novartis, Pfizer, Takeda, and Tsumura, and personal fees from MSD and Ono Pharmaceutical outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.N., H.M., and H.Y. are employees of Eisai. K.K. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies and personal fees from Tsumura, Eisai, Janssen, FUJIFILM RI, Novartis, Nihon Medi-Physics, Daiichi Sankyo, Ono Pharmaceutical, Otsuka, and Dainippon Sumitomo outside the submitted work.

References

(省略)

食事を食べない患者さん [拒食]

食べない原因によっては薬剤が有効なこともある

「毒が盛られている」という発言から,食べない原因は妄想の可能性が考えられました.内服への拒否が強かったためハロペリドール(セレネース![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )5mg/回の筋注を連日開始したところ,奏効し食事摂取が可能となりました.クエチアピン(セロクエル

)5mg/回の筋注を連日開始したところ,奏効し食事摂取が可能となりました.クエチアピン(セロクエル![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )1回12.5mg,1日2回の内服に切り替えましたが妄想の再燃なく,食事はセッティングすれば自己摂取ができ,精神的にも穏やかな状態まで回復して自宅退院となりました.

)1回12.5mg,1日2回の内服に切り替えましたが妄想の再燃なく,食事はセッティングすれば自己摂取ができ,精神的にも穏やかな状態まで回復して自宅退院となりました.

【洪 英在、竹村洋典:食事を食べない患者さん. Gノート Vol.3 No.6(増刊) 959-964 2016】

私の感想:

拒食への対応は本当に悩みますね。

新聞で食欲が回復するケースなんてなかなか想像できないですよね。

アピタルで紹介した「拒食」関連の記述を一気にご紹介しますね。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第757回『摂食障害と模倣―正面に座って食べる』(2015年2月7日公開)

重度認知症患者さんの介護者の方から時折聞かれることに、「認知症が進行してから食べることを忘れるようになってきたのですがどうすればよいでしょうか?」といった質問があります。

食事を拒んでいるのではありません。食べようとしない状況です。

こんな時にまず最初に行われる方法は、意外と基本的なことですが言われないと案外気づかないことです。それは、患者さんの正面に座り、患者さんに見えるように食べるということです。目の前の人が食べている姿を見ると、模倣するかのように食べることを思い出してくれるのです。

「ミラーニューロンの発見『物まね細胞』が明かす驚きの脳科学」という本にとっても興味深い記述がありますのでご紹介しましょう。

「大人が赤ん坊の真似をすれば、赤ん坊は喜ぶ。もし私が友人宅での集まりに出かけていって、その家に赤ん坊がいたなら、私は真っ先にその赤ん坊のすることを真似してみせる。するといきなり、私はその子の一番の注目株になる(もちろん両親を除いて)。赤ん坊は模倣ごっこをするのが大好きなのだ。また、親と赤ん坊がしょっちゅうお互いに真似をしあうのは誰もが知るところだろう。実際、このときの模倣(と親和力)は発達中の脳にあるミラーニューロンを強化する主要形成因子の一つなのかもしれない。…(中略)…まだ話し方を知らない幼児どうしがいっしょに遊ぶときは、たいてい模倣ごっこをする。そして模倣ごっこを熱心にやる幼児ほど、一年から二年後に、言葉を多く使うようになるのだ。」(マルコ・イアコボーニ:ミラーニューロンの発見「物まね細胞」が明かす驚きの脳科学 塩原通緒訳, 早川書房発行, 東京, 2011, pp68-70)

ミラーニューロンの果たす興味深い役割については、また後日ご紹介する予定ですが、ミラーニューロンシステムを活用して認知症高齢者のコミュニケーション能力の向上を図ろうという試みもありますので若干その研究についてご紹介しておきましょう。

「Nonverbal Communication Rehabiltation(NCR)療法は、ミラーニューロンシステムの機能をリハによりさらに活性化すれば、認知症高齢者のコミュニケーション能力の向上、特に感情や好意等の心の内面を含めた意思疎通の向上を図ることができ、『心の通った』看護・介護の実現に役立てるために開発された。また、これにより、社会性が向上すれば、他のリハプログラムに対する積極性も増し、認知機能やADL・QOLの向上につながっていくことも期待されるものである。このなかで、介護において訓練しやすいプログラムとして組み立てられたものが、『にこにこリハ』である。」(長屋政博:認知症に対するリハビリテーション. 診断と治療 Vol.102 349-354 2014)

ただし、「模倣」は使い方を間違うと、精神の発達に悪影響を及ぼしうることも知られていますので注意して下さい。

マルコ・イアコボーニは、幼少期のメディア暴力の視聴が及ぼすその後の攻撃性・反社会的行動・犯罪性との関係について以下のように言及しています(一部改変)。

「1960年代にニューヨーク州にて、約1,000人の子どもを対象として実施された調査において、もともとの攻撃性や、教育や社会階級などの主要な変数を調整した上で、メディア暴力を幼少期に目にすることが約10年後にあたる高校卒業後の攻撃性や反社会的行動と相関関係にあることが実証された。この結果だけでも充分に注目に値するものだが、続きはまだある。同じ少年たちをさらに10年、つまり最初の調査から合計22年にわたって追跡調査したところ、結果はまたも明確だった。幼少期のメディア暴力の視聴と幼少期の攻撃行動は、30歳時の犯罪性と相関関係にあったのである!」(マルコ・イアコボーニ:ミラーニューロンの発見「物まね細胞」が明かす驚きの脳科学 塩原通緒訳, 早川書房発行, 東京, 2011, pp251-252)

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第758回『摂食障害と模倣―何を「食事」と認識するか』(2015年2月8日公開)

さて、摂食障害への対応に話を戻しましょう。

埼玉社会保険病院の福光由希子認知症看護認定看護師は、食事の最中に席を離れ、他人の食事に手を伸ばしてしまったCさん(70歳代、女性)の事例を紹介しています(福光由希子:状況別・やるべきこと、やってはいけないこと─食事. Nursing Today Vol.27 24-26 2012)。一部改変して以下にご紹介します。

Cさんは、高度の認知機能低下があり、攻撃的になる等の症状が出現し治療目的で入院しました。時々むせ込みがあるためペースト食に変更されました。すると、主食に果物を混ぜたり、途中で席を立ったり、他人の食事に手を伸ばしトラブルに発展してしまいました。

スタッフはCさんの様子を観察し、種々の工夫を検討していきます。

Cさんは自分で食事を口に運ぶ能力は残っていて、食欲もあり、介助を受ければ毎食ほぼ全量摂取できていました。そこでスタッフは、「白い器に白いご飯」だと認識ができず途中で残してしまうのではないかと考え、見分けがつきやすいように器の色を赤色に変更しました。

また、Cさんの様子を観察していると、おやつや家族が持ち込むものは普通の形態のものでもむせ込むことなく摂取できていました。スタッフは、ペースト食が「食事」と認識できず、いろいろな物を混ぜてしまったのではないかと考えました。そして、他人の食事に手を伸ばしてしまったのは、それがCさんにとって「食事」「自分が食べたいもの」と認識されたためだと考え、「食事形態の変更」を試みました。主治医や栄養士と相談し、少しずつ食事の形態をアップし数週間後には常食(副食は「刻み」)を摂取できるようになりました。

また、食事の途中で席を立ってしまったときのCさんの表情は眉間にシワが寄った険しい表情であり、何らかのストレスを感じていることが伺えました。自分の思いを他者に伝えることができまないCさんにとって食堂のざわついた雰囲気や耳から入ってくる音がストレスになり、食事に集中できる環境ではなかったのではないかと考え、スタッフが数名配置されている介助席から、一人で落ち着いて食べられる席に変更してみました。

これらの対応によりCさんは途中で席を立つことなく自力で全量摂取ができるようになりました。常食になってからは、お膳ごと提供しても食事を混ぜることもなくなり、発語が限られていたCさんから笑顔で「おいしい」という言葉も聞けるようになったそうです。

なお余談ですが、私は大学卒業後1年目後半から2年目前半の研修医時代を埼玉社会保険病院で過ごしました。私が勤務していたのは1983年(昭和58年)12月から1984年7月までの8か月間です。当時の名称は、「社会保険埼玉中央病院」でした。脳神経外科病棟は6階北病棟でした。救急当番日以外の日は、ほとんど毎晩のように飲屋街に出掛けていたことが懐かしく思い出されます。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第759回『摂食障害と模倣―食事に集中できる環境を』(2015年2月9日公開)

精神科医の小澤勲さん(故人)は著書の中で、クリスティーンさん(メモ1参照)が語った言葉を紹介し、認知症の人においては自分にとって意味のある感覚だけを取捨選択する機能に障害が起こっていると指摘しています。

「クリスティーンさんは『ショッピングセンター、診療所、デイケアのようなところに行くと、ラジオやテレビの音、電話の鳴る音、人の話し声などの雑音があり、人の往き来が激しい。それはまるで泡立て器のように、頭のなかをかき混ぜてしまう』と言う。そこで『耳栓をして行くことにした』とも書いておられる。

これは単なる感覚過敏ではない。自分にとって意味ある刺激だけを選択し、あとは無視する機能の障害である。感覚のスクリーニング機能の障害とよんでおこう。彼女は『脳のフィルターがなくなってしまったような感じ』と表現している。

これを注意の障害(メモ2参照)と考えることもあながち無理ではない。

刺激が氾濫する時間帯が多く、感覚のスクリーニングがうまく機能しない人は『うるさい』と感じる。その結果、混乱し、いらいらして行動にまとまりがなくなってしまう人は確かにいる。

この感覚のスクリーニング障害は、アルツハイマー型認知症より血管性認知症の人あるいは若年発症のアルツハイマー病者に多くみられるようである。」(小澤 勲:認知症とは何か 岩波新書出版, 東京, 2005, pp123-126)

メモ1:クリスティーン

1995年に46歳の若さでアルツハイマー病と診断されたクリスティーン・ボーデンさんは、自らの心の旅路を書きつづり、診断を受けた3年後に一冊目の本を出版しました(邦訳:私は誰になっていくの?─アルツハイマー病者からみた世界 桧垣陽子訳, クリエイツかもがわ, 2003)。

本を書き上げたクリスティーンさんは、結婚相談所に登録し元外交官のポール・ブライデンさんと知り合い、1999年に再婚しクリスティーン・ブライデンとなりました。

ところで、クリスティーン・ブライデンさんの病名に関しては、実は1998年に前頭側頭型痴呆症と再診断されております。前頭側頭型痴呆症であることに関しては、クリスティーン・ブライデンさん自身が著書「私は誰になっていくの?─アルツハイマー病者からみた世界」の続編「私は私になっていく─痴呆とダンスを」において、「私が前頭側頭型痴呆症と診断されたのは46歳の時でした(診断当初はアルツハイマー病だと思われていました)」(一部改変)と述べております(クリスティーン・ブライデン:私は私になっていく─痴呆とダンスを 馬籠久美子・桧垣陽子訳, クリエイツかもがわ, 2004, p248)。

メモ2:主な注意機能は以下の3つです(藤田郁代/関啓子編集 大槻美佳著 標準言語聴覚障害学・高次脳機能障害学 医学書院, 東京, 2009, p134)。

1 持続性注意

継時的に注意を持続させる能力。

関与する部位としては、右前頭葉という報告が多いです。

2 選択的注意

複数の刺激の中から、目標とする刺激を選択して注意を向ける機能。

この機能も右前頭葉が関与するとされています。

3 注意の配分

複数の作業を同時に行う場合に、うまく進めるのに最適な注意の配分を采配する能力。

のぞみメモリークリニック(http://nozomi-mem.jp/)の木之下徹院長は、「階段を上がる、平らでないところを歩くには、そのことに集中する必要がある。話しながら階段を上がることは同時にできないし、チューイングガムをかみながら歩くこともできない」というクリスティーン・ボーデンさんの言葉を紹介し、「『認知症の人』の苦悩は記憶力の低下だけととられがちですが、実はそれだけではありません。特徴的なのは、とても疲れやすく、注意力の低下が見られることです。例えば、それまで同時にできていたことができなくなり、気が散る環境で話しかけられても集中できなくなると言うのです。」(木之下 徹:「支援を受ける人」の立場から退院支援を考える. Nursing Today Vol.27 66-69 2012)と指摘しています。

ですから、食事に集中できる環境を整備するという視点はたいへん重要なことですね。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第760回『摂食障害と模倣―薬を混ぜるときの工夫』(2015年2月10日公開)

では摂食障害・拒食の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。認知症ケアアドバイザーの五島シズさん(全国高齢者ケア協会監事、認知症介護研究・研修東京センター客員上級研究員)は、摂食障害・拒食の原因と対応について次のように述べております。

「拒食の原因としては、体調を崩しているとき、便秘、義歯が合わない、口腔内のトラブル、嚥下障害(水分がむせやすい、食事中にひどく咳き込むなど)見た目の好くない食事、うつ状態や不安、落ち着かない気分など、精神的なストレス、他のことに心を奪われている、食べものであることが認識できない、食べ方を忘れている、既に食事を済ませたと思っている、急激な環境の変化、食事の勧め方が適切でない、配膳が適切でない、など多様です。客観的な観察で原因を知り、対策を立て実行することが大切です。

拒食への援助は、拒食の原因が口腔内異常、身体疾患などが疑われる場合は、早期に医療につなげる必要があります。

食事を勧めても食べようとしない人には、『お茶だけでもどうぞ』と勧めて、ようすを見ます。」(五島シズ:愛をこめて─認知症のケア 看護の科学社, 東京, 2008, p61)

入院後拒食になった方に対して、息子さんに自宅で使用していたお盆と食器一式を届けてもらい、その食器にご飯を移し、「息子さんが届けましたよ」と声を掛けることで拒食が解消した事例もあったそうです(五島シズ:愛をこめて─認知症のケア 看護の科学社, 東京, 2008, pp110-111)。

なお、「拒食」を未然に防ぐという観点から、念頭においておくべき注意点があります。それは、ご飯に混ぜて服薬してもらう行為です。これにより食事の味が落ちてしまい、拒食に繋がることがあるのです。服薬困難な場合においても、ご飯に混ぜるのではなく、食後のゼリーなどに混ぜる方が好ましいと思われます。

五島シズさんは、「薬は、飲む時間が指定されています。薬を吐き出してしまうお年寄りには、食後30分に服用させるものであれば、食事の終わりころにお年寄りの好きなかぼちゃ、芋類、ヨーグルト、アイスクリームなどの少量を、小皿にわけて薬を混ぜ、『薬ですよ』と説明しないでお年寄りの口の中に入れます。間を置かず、口直しに、薬の入っていないかぼちゃやヨーグルトを与えます。薬を拒否するからといって、食事全体にまぶしたりすると、食事を拒否することにつながるので避けましょう。」(五島シズ:“なぜ”から始まる認知症ケア 中央法規, 東京, 2007, p187)と述べておられます。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第761回『摂食障害と模倣―できない部分見極めアシスト』(2015年2月11日公開)

2011年11月12日、筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学/元教授の朝田隆先生(http://www.tsukuba-psychiatry.com/)は、第30回日本認知症学会学術集会のランチョンセミナーにおいて、摂食困難事例への対策には細かな観察・評価が欠かせないことを報告しました。その講演内容の要旨を2012年1月30日発行の「Dementia Support」が伝えておりますので以下にご紹介しましょう(Dementia Support 2012・Winter 26-27)。

「『食事』という行為は、『食べる場所に行く(歩行・移動)』『食べるのに適した位置に座る』『食物を認識する(食物だとわかる)』『食物を操作する(箸やスプーンなどを適切に使う)』『食物を口まで運ぶ』『口を開けて食物を受ける(茶碗を持つ、茶碗を口に近づける)』『食物を噛む(咀嚼)』『飲み込む(嚥下)』といった一連の動作ができて初めて完結する。認知症の人は、これらすべてができないのではなく、例えば箸の使い方がわからないなど、この中のどこかで障害が起こると食事が困難になってしまう。

どこができないのかを、『認識できるか』『認知できるか』『順番がわかるか』など行動を場面ごとに分析すると、本人がどこで困っているのかが見えてくる。見えてきたらできない部分をアシストすれば、本人は食事する一連の行為を完結できるようになる。そうなれば再び本人も食事を楽しむことができるようになる。だが、そのためには評価をしていく必要がある。『食品をまんべんなく摂取するか』『左右の手の協調技術はどうか(茶碗や皿からこぼさない、協調した効率的な動作、手前に引き寄せるなど)』『手づかみ、犬食いなどはないか』『熱いものを吹くなど食物の温度に対応が可能か』など、一点ずつ評価を行わなくてはわからない。朝田氏はこうした細かい分析が必要なことを、実際に何かの動作を行う場合に脳の電位部位がどのように変化するのかを示す波状の線が刻々と変化していく画像を紹介しながら解説した。」

脳機能の評価には、機能的磁気共鳴画像(functional Magnetic Resonance Imaging;fMRI)や脳磁図などが用いられました。

なぜ手づかみでの食事摂取になるかと言いますと、食具の使い方が分からない(失行)ために手でつかんで食べてしまうわけですね。

また朝田隆教授は、著書において「一点集中食い」という問題について言及しております(朝田 隆編集:認知症診療の実践テクニック─患者・家族にどう向き合うか 医学書院, 東京, 2011, pp164-165)。以下のその部分をご紹介します(一部改変)。

「多くの介護者が気づかれるのが、満遍なく食べられない、箸をつけるものとつけないもの偏りが大きいということである。どうも全体が見渡せない、個々の認識ができないらしい。自分に近いところから一つひとつ平らげていく。指示された食物を探すがみつけられないこともあり、まさに灯台下暗し、のように直下がみえない。目の前にお皿が4つ並んでいても、例えばおつゆならおつゆ、ご飯ならご飯と、1つに目がいったら、大抵はそれを持ってそればかりを食べる。普通は、ご飯を食べ、おかずをとり、ときにおつゆを吸って、満遍なく進行するのだが、それが一点集中食いというパターンになってしまう。周囲はお皿が見えないのではないかと感じる。せっかく考えた料理も何の役にも立たないので残さず食べさせるためにはどうしたらよいのか?と悩む。

介護者の方からいただいた回答にはこういうものがあった。

『これは、1つの丼にご飯とおかずを入れて、混ぜてしまえば完食できます。食べられれば、大きな器で1つでも、いくつかの小さな食器でも同じことです。きれいに4つ並べても、それがわかってもらえないなら、大きな器で1つのほうがよいのです。要は見た目をきれいに盛り付けるか、中身を重視し、栄養バランスを考えるかの違いです。どうしても食べさせたい、完食をさせたい場合は、1つの井に入れて混ぜる方法をお勧めします』。実に現実的でよいアイデアだと思う。」

お膳の上はなるべく単純にして、認知症の人の混乱を避けるということがポイントとなるわけですね。

P.S.

朝田 隆先生の現在の所属先

メモリークリニックお茶の水院長(東京医科歯科大学 特任教授)

http://memory-cl.jp/

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第762回『摂食障害と模倣―温かいもの、冷たいものを交互に』(2015年2月12日公開)

北海道医療大学看護福祉学部看護学科・地域保健看護学講座老年看護学の山田律子教授は、「認知症の人の摂食・嚥下障害については、大きく『摂食開始困難』『摂食中断』『食べ方の乱れ』の3つに分類するとケアの方向性が見出しやすい」と指摘しており、アルツハイマー病中期における「摂食開始困難」に関して以下のように述べております。

「配膳されたすべての食器を認知できないことや、食器数が多いと混乱して食べ始めることができないこともある。このような時には、フレンチのコース料理のように1品ずつ配膳したり、丼や弁当箱などワンプレートにすることで食べられることも多い。失行や視空間認知障害により開始できない場合には、食具の持ち方や使い方を支援したり、日本人の文化的習性にならって茶碗と箸を持つ食の構えを支援すると、スイッチが入ったかのように食べ始める人もいる。」(山田律子:認知症の原因疾患別に見た摂食・嚥下障害の特徴とケア 日本医事新報No.4604・学術 75-79 2012)

豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所(http://www.azeriashika.com/)の枝広あや子歯科医師は、「重度アルツハイマー病では『姿勢の維持ができなくなる』『食事中の注意力が継続しなくなり、食事中に眠ってしまう』ことや『食事と無関係な体動』が増え、『飲み込むのに時間がかかる』『いつまでも咀嚼し続ける』『口腔内に食べ物をためる』『口が開かない』といった口腔失行が出現するようになる。また、口腔の失行や筋力低下により一般の食物を咀嚼し食塊形成し移送することが困難になってくるので、食形態の調整が必要になる。」と話しています(枝広あや子:認知症の摂食・嚥下障害─原因疾患別の特徴とアプローチ アルツハイマー型認知症. 地域リハビリテーション Vol.7 447-452 2012)。

枝広あや子歯科医師は嚥下の工夫についても言及し、ゼリーなどの喉ごしの良いものとおかずの交互嚥下にすることで喉の通りが良くなる場合もあると話しています。また、口腔内の食べ物が溜め込みによって体温と同じになってしまうと、食べ物が入っていることの認知ができにくくなるので、温かいものと冷たいものの交互嚥下も有効であると指摘しています。

なお、枝広あや子歯科医師は食形態の調整については、注意散漫な状態の時に食べ物であると視覚認知しにくいペースト食が提供されてしまうと、「低下している注意力では食べ物であることがわからない可能性もあり、目の前の食事に興味がわかず、食べ始めることができないかもしれない。またスプーンの使い方や食べ方がわからず、ペースト食を粘土遊びのように手指でこねてしまうかもしれない。隣の人が食べている通常の食事のほうがおいしそうに見えて、隣の人の皿に手を伸ばしてしまうかもしれない。」と注意を喚起しております。

口腔失行が起きるメカニズムについて、東京ふれあい医療生協梶原診療所在宅サポートセンター長の平原佐斗司医師が言及しておりますのでご紹介しましょう。

「重度アルツハイマー型認知症の時期になると、口腔顔面失行(bucco facial disability)が出現することもあります。口腔顔面失行は、左・優位半球障害、特に左シルビウス溝周囲の上半部の損傷によって生じる症状であり、口頭で指示を受けたり模倣しようとしても、口腔と顔面の習慣的運動ができない状態で、しばしば認知症高齢者が食べられない原因となり、適切な観察とサポートが必要になります。」(平原佐斗司編著:認知症ステージアプローチ入門─早期診断、BPSDの対応から緩和ケアまで 中央法規, 東京, 2013, p27)

では、口腔失行が生じている認知症の人に対しては、どのようなことに留意しサポートすれば良いのでしょうか。

「認知症の人へ食事介助をしても口を開かない、顔を背ける、口に入れたものを吐き出すなどの行為がみられた際、単純に『食事を食べたがっていない』と判断してはいないでしょうか?

脳卒中でよくみられる麻痺による『摂食・嚥下機能障害』がなくても、こういったケースでは、食物を処理できなくなる『口腔失行』状態の場合も少なくありません。口腔失行では、処理できていない食物が口腔内にある場合に口を開けない、口から吐き出す、という行為が起こり得ます。この場合は顎下・頸部のマッサージなどで嚥下を促し、口に入っているものを嚥下し終わったことを確認してから次の一口を運ぶなどの介助が必要です。」(平野浩彦、枝広あや子:拒食・異食・嚥下障害をどうする?─認知症に伴う“食べる障害”を支えるケア. Expert Nurse Vol.29 22-27 2013)

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第763回『摂食障害と模倣―「三角食べ」しなくても』(2015年2月13日公開)

豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所の枝広あや子歯科医師がアルツハイマー型認知症(AD)における障害部位別の摂食障害の特徴とその支援の方法について言及しておりますので以下にご紹介しましょう。

「たとえば、食事を前にしてどうしたらよいか分からなくなって、困ったようにキョロキョロまわりを見渡していたり、食具をさかさに使う等、使用方法が分からないようすがうかがえたりしたならば、見当識障害や失行・失認等の困難が推察される。また、食事中にほかのなにかに気をとられてしまう、中断中に食事で遊んでしまう等の困難があれば、注意の維持が困難であると推察される。一方、食事を配膳されたときに、食事の時間であることを認識できていない場合や、食卓周囲の別のなにかに気をとられていたり、食事に対して注意を向ける(移す)ことが困難であったりする場合、注意の分割・転導の困難を疑う。ADでは、初期からとくに注意の分割と転導が障害されるといわれている(Perry RJ, Hodges JR:Attention and executive deficits in Alzheimer's diseae. A critical review. Brain Vol.122 383-404 1999)。

また、ADでは社会性があるために『取り繕い』をしてしまうため、困っていることを表現するのではなく、何とか周囲の人の模倣をして問題なくみえるように振る舞うことも見受けられる。もちろん、まわりを見渡し、うまく模倣して食事が始まればそのままでかまわないが、始められない場合は、介助者が声かけによって誘導したり、食具を正しく持つように支援したりして適切な動きのきっかけを支援する必要がある。また、ジェスチャーで食べる動作を示すことで、模倣により食事が始められるケースも少なくない。」(枝広あや子:変性性認知症高齢者への食支援. 日本認知症ケア学会誌 Vol.12 671-681 2014)

先に述べた「一点集中食い」に関しては、以前の生活習慣に根づいた行動パターンなのではないかと捉える方もおられます。

民俗研究者である六車由実さん(元・東北芸術工科大学芸術学部准教授 現在は有限会社ユニット・デイサービス「すまいるほーむ」管理者兼生活相談員)は、「認知症の進んだ利用者ほど、ご飯とおかずを一緒に食べないことが多い。まずご飯を全部食べた後に、次におかずの皿に箸を伸ばして平らげていくといった順番だ。けれど、ご飯とおかずと汁物を交互に食べていき全部を一緒に食べ終わるいわゆる『三角食べ』を小学校時代に徹底的に教育されてきた私などからすると、ご飯だけ食べる、おかずだけ食べるという食べ方がとても不自然な光景に見えてしまう。それで思わず、おかずの皿をご飯の近くに置きなおして、『ほら、お魚もおいしそうだから一緒に食べてくださいね』と声を掛けてしまったりするのだ。

しかしよく考えてみたら、『三角食べ』のほうが、ある時期の学校教育のなかで強制された特殊な食べ方なのである。ましてやご飯が何よりものおかずだった時代を生きた利用者たちにとっては、ご飯からまず平らげるというのは自然なのであり、身体の深くにある記憶なのだと言えるだろう。」と述べています(六車由実:驚きの介護民俗学 医学書院, 東京, 2012, pp67-68)。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第764回『摂食障害と模倣―ヘルパー復帰で食欲も戻った』(2015年2月14日公開)

松本診療所ものわすれクリニックの松本一生院長(元大阪人間科学大学教授)は著書の中で、担当ヘルパーの調整によって食欲不振が改善した事例を報告しています(松本一生:喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ 中央法規, 東京, 2010, pp135-140)。息子さんの観察力が問題解決への糸口となったケースでもあり全文ご紹介したいような素晴らしい事例ですが、著作権の関係がありますので、抜粋して以下にご紹介し(一部改変)、本シリーズを終えたいと思います。

「吉村健吾さん(仮名 74歳・男性)は一昨年の冬に脳梗塞の発作を起こして入院しました。それまでにも血管性認知症は少しずつ進行しており、ベースには糖尿病がありました。50代後半に発病した糖尿病は一進一退を繰り返し、網膜症とともに認知症を引き起こしました。

同居する息子とその妻が日中仕事に出るため、吉村さんは『昼間独居』の生活を送っていましたが、なかなか社会資源の活用には至りませんでした。脳血管障害のある人に起こりがちな性格変化によって、何度か利用しようとしたデイサービスの利用者の人たちと馴染むことは簡単にはできませんでした。

試しにデイサービスを利用した日にもムッツリして表情を変えず、1日中何も話さないので、吉村さんの周囲には誰も近づきませんでした。その日の終わりに職員が声をかけたとたん、彼は金切り声を上げてしまいました。

結局、『デイサービスは無理だろう』という見解になり、在宅で家族がケアをしながら、必要に応じてショートステイの利用を組みこんでいくという方針になりました。

3か月ほど経過して、女性ホームヘルパーから疑問が投げかけられました。『私たちは本当に吉村さんの役に立っているのだろうか。彼は何の反応も示さない。むしろ嫌がっているのではないか』と。また数日前に息子が何気なく『介護保険はお金がかかるから大変…』と漏らしていたことも気にかかっていました。

それを聞いたケアマネジャーはサービス担当者会議の時間を設けました。しかし出席した主治医、訪問看護師、ホームヘルパー、家族は皆、会議の途中で言葉に詰まってしまいました。誰1人として、なぜ今の吉村さんにこれだけのサービス提供が必要なのかをはっきりと理解していなかったからです。ケアマネジャーは金銭的にゆとりのない家族のことを考えて、訪問看護を続けるかわりに訪問介護を減らして様子を見ることにしました。これによって男性ホームヘルパーがケアプランから外れることになりました。

それから2週間後のことです。ケアマネジャーのもとに息子から電話がかかってきて、『父がほとんど食事をしないんです』と悲壮な声で状況を伝えてきました。ここ数日、看護師やホームヘルパーからも吉村さんの食事量が減っているという報告がケアマネジャーのもとにありました。主治医も往診しましたが、脳梗塞や糖尿病の悪化は認められません。電話口で息子はこう言いました。

『思えば私たちがあの(男性の)ホームヘルパーさんがもう来ないと話した時から、食事の量が減ってきたように思います』

いったい男性ホームヘルパーはどのようなかかわりを吉村さんにしていたのでしょうか。ケアマネジャーは呼び出して聞いてみました。すると男性ホームヘルパーは申し訳なさそうに話し始めました。

『私は定年を過ぎてから第二の人生を考えてホームヘルパーになりました。けれど研修中も働き始めてからも、自分が当事者に向き合ったときに何をしてあげればよいのかわかりませんでした。そこで毎日、吉村さんのお宅に行くたびに新聞を読むことにしたのです。はじめは適当な時間つぶしのつもりでしたが、そのうち不思議なことに気づきました。私が新聞を読み始めると、それまで知らん顔をしていた吉村さんが少しずつこちらに向いてきたのです』

その話を聞いた息子は驚いてケアマネジャーに言いました。『そういえば父は元気なころ、毎日の出来事でこころに残った記事を新聞から切り抜いてスクラップ帳に貼っていました。家には“今年の記録”として何冊も残っています。それが父の趣味だったのかもしれません』

男性ホームヘルパーはかかわり方にさぞ苦労したことでしょう。しかし何をすればよいかわからず苦し紛れにとった行動は、しっかりと吉村さんに受け入れられていました。新聞を読んでもらうことが吉村さんにとって何よりの『楽しさ』になり、つらい状況を補う力になっていました。

男性ホームヘルパーが吉村さんの担当に復帰したことで、食欲は急速に改善しました。彼にとって日々のニュースはどんな料理よりも大切な『生きる糧』だったのです。」

「毒が盛られている」という発言から,食べない原因は妄想の可能性が考えられました.内服への拒否が強かったためハロペリドール(セレネース

【洪 英在、竹村洋典:食事を食べない患者さん. Gノート Vol.3 No.6(増刊) 959-964 2016】

私の感想:

拒食への対応は本当に悩みますね。

新聞で食欲が回復するケースなんてなかなか想像できないですよね。

アピタルで紹介した「拒食」関連の記述を一気にご紹介しますね。

朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第757回『摂食障害と模倣―正面に座って食べる』(2015年2月7日公開)

重度認知症患者さんの介護者の方から時折聞かれることに、「認知症が進行してから食べることを忘れるようになってきたのですがどうすればよいでしょうか?」といった質問があります。

食事を拒んでいるのではありません。食べようとしない状況です。

こんな時にまず最初に行われる方法は、意外と基本的なことですが言われないと案外気づかないことです。それは、患者さんの正面に座り、患者さんに見えるように食べるということです。目の前の人が食べている姿を見ると、模倣するかのように食べることを思い出してくれるのです。

「ミラーニューロンの発見『物まね細胞』が明かす驚きの脳科学」という本にとっても興味深い記述がありますのでご紹介しましょう。