町の小さな診療所が病院になるまで 急患もコロナ患者も [新型コロナウイルス]

町の小さな診療所が病院になるまで 急患もコロナ患者も

https://news.yahoo.co.jp/articles/44f50c5437f1542823dc7ed2a6d6d67b69e8540c

新型コロナウイルスの感染が広がり、収束が見通せない日本。医療逼迫(ひっぱく)の事態に備えて、昨年春から奔走してきた、民間の小さな医療機関がある。

埼玉県三芳町のふじみの救急病院は、24時間365日の救急診療で地域医療を支えながら、重症のコロナ患者も受け入れる。PCR検査場の設置をいち早く公表し、設備を拡充。その検査数は約9カ月間で5万件にのぼる。

「感染拡大をくい止めるため、意味のある戦略的な検査を」――。院長の鹿野晃さん(47)は訴える。

県から帰国者・接触者外来の指定を受けた昨年3月。ふじみのは「診療所」だった。人口10万人あたりの一般病床数が全国で最も少ない埼玉県で、「地域医療を担いたい」と、鹿野さんが24時間対応の救急クリニックを開業して1年半になる頃、国内で感染が広がった。

「救急医としていま立ち上がらなければ、一生後悔する。地域のためにも、コロナ患者受け入れに全力を尽くしたい」。院長から相談を受けた当初、看護部長の板垣光純さん(43)には戸惑いもあった。患者に長時間接する看護師らの感染リスク、PCR検査の負荷、風評被害。感染者を受け入れることで、ほかの患者の足が遠のくことは目に見えていた。

だが、苦労して開業したばかりなのに「潰れたら、そのときは裸一貫やり直す」と言う院長の決意に腹をくくった。「どこかが担わなければ」

スタッフ総勢35人の小所帯で、未知のウイルスに向きあった。コロナ疑いの患者が院内の設備に手を触れず移動できる動線をつくり、PCR検査場を屋外に設置。ホームセンターで入手したフレームとビニールで、飛沫(ひまつ)防止の間仕切りをつくった。フェースシールド代わりのゴーグルを買いに走った。

看護師の松本高宏さん(38)は「心の準備は必要だった。でも、怖さより使命感が勝った。普段から話を聞いてくれる風通しの良さもあって、ここでしかできないことがある、と思った」と振り返る。

4月初旬に「コロナ患者が入院できる一般病床は県内に47床のみ」とニュースが報じると、クリニックは駐車場にプレハブの仮設病室をつくった。約1カ月で計19床のコロナ患者用ベッドを用意した。

「感染は低温、低湿度で広がる。冬が正念場だ」。院長の鹿野さんは危機感を抱き、準備を進めてきた。

隣接する休耕地など約3千平米を借り上げ、専用のCTを備えた発熱外来と、ドライブスルーにも対応する大規模なPCRセンターを整備。迅速に結果を確認するため、検査会社を誘致した。

スタッフの数は3倍近くに増やし、独自に同額の危険手当を支給している。

「科の垣根なく、みんなで負担して、みんなで分け合う。ワンチームで力を合わせたい」と板垣さんは言う。9月以降、全職員が週に1回のPCR検査を受けている。自費検査にあたり、全額が院負担だ。

12月には、コロナ患者用のベッドを38床に倍増し、重症者の受け入れを始めた。ICU(集中治療室)やHCU(高度治療室)などの設備を整え、「病院」になった。

医療法では診療所の病床数は19床以下と定められている。診療所で入院を受け入れられるのは中等症患者までだった。

鹿野さんは言う。「スキルを持った医師や看護師がいて、乗り越えようという意志がある。困難な挑戦だが、重症者を診ないという選択はなかった」

ふじみのが担ってきたPCR検査の数は、約9カ月間で5万件にのぼる。「新型コロナウイルスは発症前から感染性がある。疑いのある人を一刻も早く検査につなげ、結果を確認し、陽性者の隔離や治療を開始することが重要だ」。PCR検査場の設置を昨年春に公表すると、症状があっても検査を受けられないという人たちが、昼夜問わず、県外からも訪れた。

今やPCR検査には民間企業も参入し、検査自体は比較的容易に受けられる。だが「信頼性があり、無症状者でもすぐ自宅療養につながる検査でなければ、感染拡大防止にはほとんど意味がない」と指摘する。

1月第2週に実施したPCR検査3655件の陽性率は10・8%。検査件数の約3割を占めた自費検査――症状がなく濃厚接触者でもない人たちの陽性率は5%だった。

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染可能期間が発症2日前から発症後7~10日間程度、との考えを示している。「療養や治療の開始まで、症状を自覚してから5、6日かかるようでは遅い。感染力の最も高い期間に出歩いてしまう」と鹿野さんは訴える。

「本気で医療現場の逼迫と感染拡大をくい止めるなら、戦略をもって、高齢者施設や医療機関など重症化リスクの高い場所、クラスターが発生しやすい場所での定期的な行政検査を徹底すべきだ。家庭内感染も外から持ち込まれるのだから」

病院では、この年末年始も発熱外来を開き、重症患者を受け入れた。多くの患者が快方に向かう一方で、回復を見込めず、本人と家族が延命治療を望まずに亡くなる場合もある。

それでも患者の苦しさが少しでも和らぐよう、医療従事者たちは手を尽くす。最後まで寄り添い、モバイル端末越しに家族の声を届ける。

鹿野さんは悔しさをにじませる。「コロナが蔓延(まんえん)していなければ感染することもなく、寿命はもっとあったかもしれない。そう考えると、いま起きていることは人災なのかもしれません」

1月半ば、鹿野さんは新型コロナウイルスに感染した。PCR検査で陽性が判明。すぐに外来診療を別の医師に引き継ぎ、2週間の自宅療養に入った。

感染経路について、日常生活で思い当たることはない。病院では認知症患者の呼吸管理など、手探りの対応が増えていたという。

自宅療養期間中は、開始から2日後が最も苦しかった。高熱と激しい悪寒や倦怠(けんたい)感、頭痛が4日間続いた。熱が下がった後は咳がひどく出るようになり、体重は5キロ減った。「軽症でも急変する可能性のある病気。医学の知識があっても強い恐怖感があった」と振り返る。

回復し、25日から職場に復帰している。「症状があるのに医療の手の届かない人たちの不安はどれほどか。患者さんの思いに、これまで以上に寄り添っていきたい」(川村直子)

詳細は朝日デジタルをお読み下さい。

https://www.asahi.com/articles/ASP1Y1T6YP1MUQIP01W.html

https://news.yahoo.co.jp/articles/44f50c5437f1542823dc7ed2a6d6d67b69e8540c

新型コロナウイルスの感染が広がり、収束が見通せない日本。医療逼迫(ひっぱく)の事態に備えて、昨年春から奔走してきた、民間の小さな医療機関がある。

埼玉県三芳町のふじみの救急病院は、24時間365日の救急診療で地域医療を支えながら、重症のコロナ患者も受け入れる。PCR検査場の設置をいち早く公表し、設備を拡充。その検査数は約9カ月間で5万件にのぼる。

「感染拡大をくい止めるため、意味のある戦略的な検査を」――。院長の鹿野晃さん(47)は訴える。

県から帰国者・接触者外来の指定を受けた昨年3月。ふじみのは「診療所」だった。人口10万人あたりの一般病床数が全国で最も少ない埼玉県で、「地域医療を担いたい」と、鹿野さんが24時間対応の救急クリニックを開業して1年半になる頃、国内で感染が広がった。

「救急医としていま立ち上がらなければ、一生後悔する。地域のためにも、コロナ患者受け入れに全力を尽くしたい」。院長から相談を受けた当初、看護部長の板垣光純さん(43)には戸惑いもあった。患者に長時間接する看護師らの感染リスク、PCR検査の負荷、風評被害。感染者を受け入れることで、ほかの患者の足が遠のくことは目に見えていた。

だが、苦労して開業したばかりなのに「潰れたら、そのときは裸一貫やり直す」と言う院長の決意に腹をくくった。「どこかが担わなければ」

スタッフ総勢35人の小所帯で、未知のウイルスに向きあった。コロナ疑いの患者が院内の設備に手を触れず移動できる動線をつくり、PCR検査場を屋外に設置。ホームセンターで入手したフレームとビニールで、飛沫(ひまつ)防止の間仕切りをつくった。フェースシールド代わりのゴーグルを買いに走った。

看護師の松本高宏さん(38)は「心の準備は必要だった。でも、怖さより使命感が勝った。普段から話を聞いてくれる風通しの良さもあって、ここでしかできないことがある、と思った」と振り返る。

4月初旬に「コロナ患者が入院できる一般病床は県内に47床のみ」とニュースが報じると、クリニックは駐車場にプレハブの仮設病室をつくった。約1カ月で計19床のコロナ患者用ベッドを用意した。

「感染は低温、低湿度で広がる。冬が正念場だ」。院長の鹿野さんは危機感を抱き、準備を進めてきた。

隣接する休耕地など約3千平米を借り上げ、専用のCTを備えた発熱外来と、ドライブスルーにも対応する大規模なPCRセンターを整備。迅速に結果を確認するため、検査会社を誘致した。

スタッフの数は3倍近くに増やし、独自に同額の危険手当を支給している。

「科の垣根なく、みんなで負担して、みんなで分け合う。ワンチームで力を合わせたい」と板垣さんは言う。9月以降、全職員が週に1回のPCR検査を受けている。自費検査にあたり、全額が院負担だ。

12月には、コロナ患者用のベッドを38床に倍増し、重症者の受け入れを始めた。ICU(集中治療室)やHCU(高度治療室)などの設備を整え、「病院」になった。

医療法では診療所の病床数は19床以下と定められている。診療所で入院を受け入れられるのは中等症患者までだった。

鹿野さんは言う。「スキルを持った医師や看護師がいて、乗り越えようという意志がある。困難な挑戦だが、重症者を診ないという選択はなかった」

ふじみのが担ってきたPCR検査の数は、約9カ月間で5万件にのぼる。「新型コロナウイルスは発症前から感染性がある。疑いのある人を一刻も早く検査につなげ、結果を確認し、陽性者の隔離や治療を開始することが重要だ」。PCR検査場の設置を昨年春に公表すると、症状があっても検査を受けられないという人たちが、昼夜問わず、県外からも訪れた。

今やPCR検査には民間企業も参入し、検査自体は比較的容易に受けられる。だが「信頼性があり、無症状者でもすぐ自宅療養につながる検査でなければ、感染拡大防止にはほとんど意味がない」と指摘する。

1月第2週に実施したPCR検査3655件の陽性率は10・8%。検査件数の約3割を占めた自費検査――症状がなく濃厚接触者でもない人たちの陽性率は5%だった。

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染可能期間が発症2日前から発症後7~10日間程度、との考えを示している。「療養や治療の開始まで、症状を自覚してから5、6日かかるようでは遅い。感染力の最も高い期間に出歩いてしまう」と鹿野さんは訴える。

「本気で医療現場の逼迫と感染拡大をくい止めるなら、戦略をもって、高齢者施設や医療機関など重症化リスクの高い場所、クラスターが発生しやすい場所での定期的な行政検査を徹底すべきだ。家庭内感染も外から持ち込まれるのだから」

病院では、この年末年始も発熱外来を開き、重症患者を受け入れた。多くの患者が快方に向かう一方で、回復を見込めず、本人と家族が延命治療を望まずに亡くなる場合もある。

それでも患者の苦しさが少しでも和らぐよう、医療従事者たちは手を尽くす。最後まで寄り添い、モバイル端末越しに家族の声を届ける。

鹿野さんは悔しさをにじませる。「コロナが蔓延(まんえん)していなければ感染することもなく、寿命はもっとあったかもしれない。そう考えると、いま起きていることは人災なのかもしれません」

1月半ば、鹿野さんは新型コロナウイルスに感染した。PCR検査で陽性が判明。すぐに外来診療を別の医師に引き継ぎ、2週間の自宅療養に入った。

感染経路について、日常生活で思い当たることはない。病院では認知症患者の呼吸管理など、手探りの対応が増えていたという。

自宅療養期間中は、開始から2日後が最も苦しかった。高熱と激しい悪寒や倦怠(けんたい)感、頭痛が4日間続いた。熱が下がった後は咳がひどく出るようになり、体重は5キロ減った。「軽症でも急変する可能性のある病気。医学の知識があっても強い恐怖感があった」と振り返る。

回復し、25日から職場に復帰している。「症状があるのに医療の手の届かない人たちの不安はどれほどか。患者さんの思いに、これまで以上に寄り添っていきたい」(川村直子)

詳細は朝日デジタルをお読み下さい。

https://www.asahi.com/articles/ASP1Y1T6YP1MUQIP01W.html

アルツハイマー病「根本治療薬(アデュカヌマブ)」が迎えた正念場 [アルツハイマー病]

アルツハイマー病「根本治療薬」が迎えた正念場

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae69c12bd2d7d98320745142c1cfef421b34c35f?

世界がFDA(アメリカ食品医薬品局)による承認の可否を固唾をのんで見守っているひとつの「薬」がある。アルツハイマー病の根本治療薬「アデュカヌマブ」だ。もし、この薬が承認されれば、病気の進行自体に直接介入する初めての薬となる。

2000年代からアルツハイマー病研究を追ってきたノンフィクション作家の下山進氏の新刊『アルツハイマー征服』から、「アデュカヌマブ」にいたる開発の長い道をハイライトする。それは、ワクチンというまったく新しい発想から始まった。

■ワクチン療法の開発

アルツハイマー病の根本治療薬の開発が、ワクチンによって開けたと言うと、どういうことなのか目を丸くする人は多いだろう。

新型コロナウイルスのワクチンをみてもわかるように、ワクチンは弱毒化した病原体を人体に注射することで生まれる抗体を利用した予防法である。抗体ができると新たな病原体が侵入してきてもそれとくっつき、無毒化する。

アルツハイマー病は、アロイス・アルツハイマーというドイツの医者が100年以上前に発見したときから、老人斑と呼ばれる神経細胞の外にできるシミと、神経細胞内にできる神経原線維変化という糸くずのような固まりを病変とすることが知られていた。これらができると、神経細胞が死に、認知症とよばれる症状が出てくるのである。

老人斑は、アミロイドβとよばれるタンパク質が固まってできたものだが、まずこれができて、次に神経原線維変化が出てくる。アミロイドβ─老人斑─神経原線維変化─神経細胞死という一連の流れ。

そのドミノの最初の1枚を抜いてしまうと考えた天才科学者がいた。デール・シェンクというサンフランシスコにある医療ベンチャーのリード・サイエンティストだ。

デール・シェンクは、アミロイドβが、原因なのであれば、そのアミロイドβをワクチンとして注射してしまえばいいと考えたのだ。それで人体に抗体が生まれれば、アルツハイマー病は治るのではないか?

当時、その医療ベンチャーだけが持っていたアルツハイマー病の症状を呈するトランス・ジェニックマウスを使って、実験をしてみた。

そうすると、老人斑はマウスの脳からきれいさっぱりと消えたのだった。それが、1999年7月8日号の『ネイチャー』に発表されると科学界のみならずジャーナリズムを巻き込んだ大騒ぎになった。

ほかの科学者が相次いで、ワクチンを注射したトランス・ジェニックマウスで、迷路を使った実験をする。すると、認知機能の低下も抑えられるという実験結果まで得られたのだった。

2000年代の初頭、アルツハイマー病は治る病気になる、と世界は沸き立った。

■AN1792の失敗から

デール・シェンクらが開発したワクチンAN1792の治験はアメリカで行ったフェーズ1を通過し、欧州にまで広げたフェーズ2に進む。

が、ここで急性髄膜脳炎という深刻な副作用が、治験を行った各病院から報告されたのである。症状は、頭痛や発熱、吐き気、患者によっては錯乱を起こし、昏睡状態に陥る患者もいた。

半身が一時的に不随になる患者や、失語症に陥る患者もいた。

ワクチンは免疫反応を強く出すために、アジュバントという物質をつけるのだが、それで自らの脳細胞を攻撃してしまうということが起こったらしい。一種の自己免疫疾患だ。治験を行っていたエラン社はAN1792の開発を中止する。

AN1792の治験を行ったサイトのひとつにチューリッヒ大学医学部があった。ここでも、30人の患者のうち3人の患者が急性髄膜脳炎を発症したが、ロジャー・ニッチ、クリストフ・ホックはこの治験に入った30人の患者をその後1年経過を観察し、追跡調査をするのである。

すると、意外なことがわかった。インフルエンザの予防接種をみてもわかるように、予防接種をしても免疫がつかない、つまり抗体が生まれない人がいる。AN1792の場合もそうだったが、この抗体が生じなかった10人は、その後急速に認知症の症状が悪化した。しかし、抗体が生じた20人の患者は、その後も認知機能の衰えがほとんど進まなかった。

ここから、ワクチンではなく、抗体そのものを投与するという発想が生まれるである。

そのころ、ほかの学者が、アルツハイマー病になりにくい人は、アミロイドβにたいする自然抗体をもともともっていることを示唆する論文を発表していた。ロジャー・ニッチとクリストフ・ホックは、大学の付属病院に保管してある1000以上の検体から、老齢になってもアルツハイマー病にならなかった人を選んで調べていき、ある抗体を発見する。

それが、後の「アデュカヌマブ」なのである。

■バイオジェン、乾坤一擲(けんこんいってき)の賭け

アメリカのボストンにある製薬会社バイオジェンには「ドラッグハンター」と呼ばれる男がいた。小さな医療ベンチャーの開発している薬に目を配り、有望なものがあると、その権利を買い上げ、大規模な治験を行うのである。

この「ドラッグハンター」アルフレッド・サンドロックとチューリッヒ大学のロジャー・ニッチは1990年代、ボストンのハーバード・メディカル・スクールで同じ師についていた同門だった。そのことから、サンドロックは、ニッチとコンタクトをとり、ニッチの発見した「自然抗体」の開発の権利を買い取る。

「アデュカヌマブ」と名付けられたその自然抗体は、バイオジェンが2012年10月から行ったフェーズ2で、認知の面で初めて評価項目を達成した薬となった。

そしてフェーズ3。

アルツハイマー病の治験は莫大な費用かかかるようになっていた。というのは、それまでのほかの薬の治験が失敗したのは、患者を適切に選んでいなかったためと考えられたからだった。PET(陽電子放出断層撮影)によってアミロイドがたまった患者、本当のアルツハイマー病の患者、しかも初期の患者を選ぶ設計の治験が必要となっていた。PETは2002年に開発された技術だが、高額の費用がかかる。

その費用は、探索研究から臨床までを含めて1薬当たり2000億から3000億円かかるようになっていた。

AN1792の治験に失敗したエラン社は失敗の痛手から経営が悪化、他社に買収され2013年に消滅してしまっていた。業界第2位のファイザーは、アルツハイマー病の薬の成功率があまりに低いこと(2002年以来、承認されている薬はない)から、神経疾患分野の創薬からは撤退することを2018年に表明していた。

それほどアルツハイマー病の創薬はリスクの高い事業だったのである。

「アデュカヌマブ」のフェーズ3はEMERGEとENGAGEという被験者総数3210名のふたつの治験が並行して行われたが、共同開発に手をあげたのが、日本の製薬会社エーザイだった。エーザイは1990年代に対症療法的な薬だが、抗認知症薬の「アリセプト」を開発し、一時はこの一薬だけで、年間3000億円以上の売り上げをあげていた。しかし、その「アリセプト」の特許も切れ、特許の崖と言われる売り上げ減に苦しんでいた。

2社ともに、社運をかけた開発だ。アルツハイマー病の患者は全世界で5000万人。日本でも400万人いる。もし「承認」されれば、リスクを回収し、莫大な売り上げとなる。

■矛盾する治験結果

さて、そのフェーズ3の治験結果が2019年末までに出たが、これが物議をかもしている。1500人以上の被験者数があるふたつの治験があい矛盾する結果になったのだ。EMERGEでは認知機能を含むすべての評価項目を達成したものの、ENGAGEでは、プラセボより悪くなったグループもある、というものだった。

バイオジェンの主張は、0、1、3、5、10ミリグラム投与の各グループで、高容量のものだけをみれば、ENGAGEでも結果は出ている、というもの。

これをもとにFDAと折衝を続け2020年7月、ついに新薬申請にこぎつけた。以来、バイオジェンとエーザイの株価は乱高下している。

FDAが11月に開いた外部の有識者からのアドバイスを求める「諮問委員会」で、サイト上に事前にFDAのペーパーがアップされると、バイオジェンの株価は45パーセントも上昇した。その文書でFDAは、バイオジェンの治験の結果は「明白なものであり、説得力がある」としていたのだ。翌日開けた東京市場でエーザイの株価はストップ高となった。

しかし、11月6日にオンラインで開かれた「諮問委員会」の評決で、11人の委員のうち委員長1人しか、承認を推薦するという投票をしなかったことがわかると、株価は暴落。

「諮問委員会」の評決にFDAは縛られるものではないが、「諮問委員会」をはずみにして一気に承認にもっていこうとしたFDAのもくろみは外れたのだった。

■矛盾する2つの治験結果に対してFDAの判定は

治験のデータが完全でないのは明白だ。矛盾する2つの治験結果がある。ではもう一度治験をすることをFDAは勧告するのか? となるとあと4年はかかる。そもそももう1本の治験をするだけの体力がバイオジェンとエーザイにあるか?

大きな影響力を持つ研究者や介護者の団体アルツハイマー協会が、「諮問委員会」のドケットによせた意見書にはこうある。

<データが不完全だという科学コミュニティの議論はわかります。しかし治療法のない現在、可能性のある治療法へのアクセスが断たれるということは、何百万人もの患者、その配偶者、母親、父親、祖父、祖母、おじ、おば、友人たち、地域の人たちにとって、とりかえしのつかないことなのです。そうした比較衡量のうえで、われわれは、この薬の「承認」を求めます>

FDAへの申請に続き、10月21日に欧州薬品庁、12月10日には日本の厚生労働省にも「アデュカヌマブ」の承認申請が、バイオジェンとエーザイによってなされた。

FDAによる運命の判定は、2021年3月7日までに下されることになっている。

【東洋経済オンライン 2021年1月11日 9:01配信 下山 進 :ノンフィクション作家】

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae69c12bd2d7d98320745142c1cfef421b34c35f?

世界がFDA(アメリカ食品医薬品局)による承認の可否を固唾をのんで見守っているひとつの「薬」がある。アルツハイマー病の根本治療薬「アデュカヌマブ」だ。もし、この薬が承認されれば、病気の進行自体に直接介入する初めての薬となる。

2000年代からアルツハイマー病研究を追ってきたノンフィクション作家の下山進氏の新刊『アルツハイマー征服』から、「アデュカヌマブ」にいたる開発の長い道をハイライトする。それは、ワクチンというまったく新しい発想から始まった。

■ワクチン療法の開発

アルツハイマー病の根本治療薬の開発が、ワクチンによって開けたと言うと、どういうことなのか目を丸くする人は多いだろう。

新型コロナウイルスのワクチンをみてもわかるように、ワクチンは弱毒化した病原体を人体に注射することで生まれる抗体を利用した予防法である。抗体ができると新たな病原体が侵入してきてもそれとくっつき、無毒化する。

アルツハイマー病は、アロイス・アルツハイマーというドイツの医者が100年以上前に発見したときから、老人斑と呼ばれる神経細胞の外にできるシミと、神経細胞内にできる神経原線維変化という糸くずのような固まりを病変とすることが知られていた。これらができると、神経細胞が死に、認知症とよばれる症状が出てくるのである。

老人斑は、アミロイドβとよばれるタンパク質が固まってできたものだが、まずこれができて、次に神経原線維変化が出てくる。アミロイドβ─老人斑─神経原線維変化─神経細胞死という一連の流れ。

そのドミノの最初の1枚を抜いてしまうと考えた天才科学者がいた。デール・シェンクというサンフランシスコにある医療ベンチャーのリード・サイエンティストだ。

デール・シェンクは、アミロイドβが、原因なのであれば、そのアミロイドβをワクチンとして注射してしまえばいいと考えたのだ。それで人体に抗体が生まれれば、アルツハイマー病は治るのではないか?

当時、その医療ベンチャーだけが持っていたアルツハイマー病の症状を呈するトランス・ジェニックマウスを使って、実験をしてみた。

そうすると、老人斑はマウスの脳からきれいさっぱりと消えたのだった。それが、1999年7月8日号の『ネイチャー』に発表されると科学界のみならずジャーナリズムを巻き込んだ大騒ぎになった。

ほかの科学者が相次いで、ワクチンを注射したトランス・ジェニックマウスで、迷路を使った実験をする。すると、認知機能の低下も抑えられるという実験結果まで得られたのだった。

2000年代の初頭、アルツハイマー病は治る病気になる、と世界は沸き立った。

■AN1792の失敗から

デール・シェンクらが開発したワクチンAN1792の治験はアメリカで行ったフェーズ1を通過し、欧州にまで広げたフェーズ2に進む。

が、ここで急性髄膜脳炎という深刻な副作用が、治験を行った各病院から報告されたのである。症状は、頭痛や発熱、吐き気、患者によっては錯乱を起こし、昏睡状態に陥る患者もいた。

半身が一時的に不随になる患者や、失語症に陥る患者もいた。

ワクチンは免疫反応を強く出すために、アジュバントという物質をつけるのだが、それで自らの脳細胞を攻撃してしまうということが起こったらしい。一種の自己免疫疾患だ。治験を行っていたエラン社はAN1792の開発を中止する。

AN1792の治験を行ったサイトのひとつにチューリッヒ大学医学部があった。ここでも、30人の患者のうち3人の患者が急性髄膜脳炎を発症したが、ロジャー・ニッチ、クリストフ・ホックはこの治験に入った30人の患者をその後1年経過を観察し、追跡調査をするのである。

すると、意外なことがわかった。インフルエンザの予防接種をみてもわかるように、予防接種をしても免疫がつかない、つまり抗体が生まれない人がいる。AN1792の場合もそうだったが、この抗体が生じなかった10人は、その後急速に認知症の症状が悪化した。しかし、抗体が生じた20人の患者は、その後も認知機能の衰えがほとんど進まなかった。

ここから、ワクチンではなく、抗体そのものを投与するという発想が生まれるである。

そのころ、ほかの学者が、アルツハイマー病になりにくい人は、アミロイドβにたいする自然抗体をもともともっていることを示唆する論文を発表していた。ロジャー・ニッチとクリストフ・ホックは、大学の付属病院に保管してある1000以上の検体から、老齢になってもアルツハイマー病にならなかった人を選んで調べていき、ある抗体を発見する。

それが、後の「アデュカヌマブ」なのである。

■バイオジェン、乾坤一擲(けんこんいってき)の賭け

アメリカのボストンにある製薬会社バイオジェンには「ドラッグハンター」と呼ばれる男がいた。小さな医療ベンチャーの開発している薬に目を配り、有望なものがあると、その権利を買い上げ、大規模な治験を行うのである。

この「ドラッグハンター」アルフレッド・サンドロックとチューリッヒ大学のロジャー・ニッチは1990年代、ボストンのハーバード・メディカル・スクールで同じ師についていた同門だった。そのことから、サンドロックは、ニッチとコンタクトをとり、ニッチの発見した「自然抗体」の開発の権利を買い取る。

「アデュカヌマブ」と名付けられたその自然抗体は、バイオジェンが2012年10月から行ったフェーズ2で、認知の面で初めて評価項目を達成した薬となった。

そしてフェーズ3。

アルツハイマー病の治験は莫大な費用かかかるようになっていた。というのは、それまでのほかの薬の治験が失敗したのは、患者を適切に選んでいなかったためと考えられたからだった。PET(陽電子放出断層撮影)によってアミロイドがたまった患者、本当のアルツハイマー病の患者、しかも初期の患者を選ぶ設計の治験が必要となっていた。PETは2002年に開発された技術だが、高額の費用がかかる。

その費用は、探索研究から臨床までを含めて1薬当たり2000億から3000億円かかるようになっていた。

AN1792の治験に失敗したエラン社は失敗の痛手から経営が悪化、他社に買収され2013年に消滅してしまっていた。業界第2位のファイザーは、アルツハイマー病の薬の成功率があまりに低いこと(2002年以来、承認されている薬はない)から、神経疾患分野の創薬からは撤退することを2018年に表明していた。

それほどアルツハイマー病の創薬はリスクの高い事業だったのである。

「アデュカヌマブ」のフェーズ3はEMERGEとENGAGEという被験者総数3210名のふたつの治験が並行して行われたが、共同開発に手をあげたのが、日本の製薬会社エーザイだった。エーザイは1990年代に対症療法的な薬だが、抗認知症薬の「アリセプト」を開発し、一時はこの一薬だけで、年間3000億円以上の売り上げをあげていた。しかし、その「アリセプト」の特許も切れ、特許の崖と言われる売り上げ減に苦しんでいた。

2社ともに、社運をかけた開発だ。アルツハイマー病の患者は全世界で5000万人。日本でも400万人いる。もし「承認」されれば、リスクを回収し、莫大な売り上げとなる。

■矛盾する治験結果

さて、そのフェーズ3の治験結果が2019年末までに出たが、これが物議をかもしている。1500人以上の被験者数があるふたつの治験があい矛盾する結果になったのだ。EMERGEでは認知機能を含むすべての評価項目を達成したものの、ENGAGEでは、プラセボより悪くなったグループもある、というものだった。

バイオジェンの主張は、0、1、3、5、10ミリグラム投与の各グループで、高容量のものだけをみれば、ENGAGEでも結果は出ている、というもの。

これをもとにFDAと折衝を続け2020年7月、ついに新薬申請にこぎつけた。以来、バイオジェンとエーザイの株価は乱高下している。

FDAが11月に開いた外部の有識者からのアドバイスを求める「諮問委員会」で、サイト上に事前にFDAのペーパーがアップされると、バイオジェンの株価は45パーセントも上昇した。その文書でFDAは、バイオジェンの治験の結果は「明白なものであり、説得力がある」としていたのだ。翌日開けた東京市場でエーザイの株価はストップ高となった。

しかし、11月6日にオンラインで開かれた「諮問委員会」の評決で、11人の委員のうち委員長1人しか、承認を推薦するという投票をしなかったことがわかると、株価は暴落。

「諮問委員会」の評決にFDAは縛られるものではないが、「諮問委員会」をはずみにして一気に承認にもっていこうとしたFDAのもくろみは外れたのだった。

■矛盾する2つの治験結果に対してFDAの判定は

治験のデータが完全でないのは明白だ。矛盾する2つの治験結果がある。ではもう一度治験をすることをFDAは勧告するのか? となるとあと4年はかかる。そもそももう1本の治験をするだけの体力がバイオジェンとエーザイにあるか?

大きな影響力を持つ研究者や介護者の団体アルツハイマー協会が、「諮問委員会」のドケットによせた意見書にはこうある。

<データが不完全だという科学コミュニティの議論はわかります。しかし治療法のない現在、可能性のある治療法へのアクセスが断たれるということは、何百万人もの患者、その配偶者、母親、父親、祖父、祖母、おじ、おば、友人たち、地域の人たちにとって、とりかえしのつかないことなのです。そうした比較衡量のうえで、われわれは、この薬の「承認」を求めます>

FDAへの申請に続き、10月21日に欧州薬品庁、12月10日には日本の厚生労働省にも「アデュカヌマブ」の承認申請が、バイオジェンとエーザイによってなされた。

FDAによる運命の判定は、2021年3月7日までに下されることになっている。

【東洋経済オンライン 2021年1月11日 9:01配信 下山 進 :ノンフィクション作家】

COVID-19流行下のACPの留意点は [人生の最終段階における医療・ケア]

COVID-19流行下のACPの留意点は

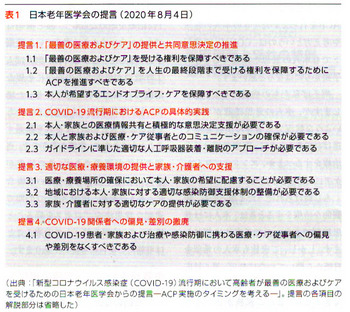

私が2020年12月25日に懸念したこと(=「人生の最終段階における医療・ケア」に対する意向が、COVID-19による肺炎にも流用されかねない)と同じ懸念を医療ジャーナリストの瀬川博子さんが抱き、一昨日(2021.1.8)届きました日経メディカルの最新刊において、日本老年医学会の倫理委員会「エンドオブライフに関する小委員会」委員長を務める葛谷雅文教授にぶつけておりました(2021年1月号日経メディカル p26-28)のでその文面を以下にご紹介したいと思います。

P27より抜粋

Q(瀬川博子さん):

今回の提言では、高齢者が「最善の医療およびケア」を人生の最終段階まで受ける権利を保障するために、「ACPを推進すべき」との文言が加わりました。ここで確認させていただきたいのですが、COVID-19は積極的治療の対象で、治る可能性がある急性疾患です。癌や慢性疾患のいわゆる終末期の患者とは、例えば人工呼吸器の使用においても意味が違ってくるように思いますが、ACPの実践ではそうした点での配慮は必要になりませんか。

A(葛谷雅文教授):

例えば明らかに予後が明確である場合と、救命処置をすることによって回復する可能性がある場合では、人工呼吸器使用の選択にも違いがあるのではないかということですね。もちろんそうだと思います。ですから提言にも「ガイドラインに準じた適切な人工呼吸器装着・離脱のアプローチが必要である」と書いてあります。ただ、ACPに関して言えば、人工呼吸器を使用すれば将来助かる可能性があるとしても、患者さん自身がその医療行為自体を望んでいるかどうかは別問題です。例えば透析に関しても言えることですが、高齢者の中には「透析までして長生きしたくない」と思われる方もいるわけですね。そういう意味で、本人の意思確認が一番大切ということだと思います。

ただ、本人の意思決定には十分な知識も必要です。COVID-19を発症し急速に重症化した際に、時間的余裕のない中、本人に負担をもたらす恐れのある集中治療など様々な医療・ケアについて説明し、本人や家族に選択してもらうことは救急の現場ではできない可能性があります。そうした事態を見越して、COVID-19に罹患する前から、高齢者は自分のやりたいこと、やってほしいことについて、ある程度家族や医療・ケアの従事者などと話し合ってほしいということです。

この記事を読んでの私の感想:

ACP(ACP:厚生労働省は、終末期の患者が家族や医師と話し合って治療方針を決める「アドバンス・ケア・プランニング ACP」の国内普及を図っており、2018年11月30日に「人生会議」との愛称を発表した。)を普及させたいという思いが根底にあって、厚生労働省&日本老年医学会としては、あまりややこしい質問をするとACPそのものが普及しなくなってしまうのではないかという懸念を抱いてしまうのかも知れませんが、ここはやはり私が2020年12月25日に指摘したように(https://akasama.blog.ss-blog.jp/2020-12-25)、「あなたは、『人生の最終段階』に対する医療において人工呼吸器を望まないと意向を述べられましたが、その意向は3%は助かるCOVID-19による肺炎に関しても同じ意向ですか?」と確認することは不可欠だと思います。

私が2020年12月25日に懸念したこと(=「人生の最終段階における医療・ケア」に対する意向が、COVID-19による肺炎にも流用されかねない)と同じ懸念を医療ジャーナリストの瀬川博子さんが抱き、一昨日(2021.1.8)届きました日経メディカルの最新刊において、日本老年医学会の倫理委員会「エンドオブライフに関する小委員会」委員長を務める葛谷雅文教授にぶつけておりました(2021年1月号日経メディカル p26-28)のでその文面を以下にご紹介したいと思います。

P27より抜粋

Q(瀬川博子さん):

今回の提言では、高齢者が「最善の医療およびケア」を人生の最終段階まで受ける権利を保障するために、「ACPを推進すべき」との文言が加わりました。ここで確認させていただきたいのですが、COVID-19は積極的治療の対象で、治る可能性がある急性疾患です。癌や慢性疾患のいわゆる終末期の患者とは、例えば人工呼吸器の使用においても意味が違ってくるように思いますが、ACPの実践ではそうした点での配慮は必要になりませんか。

A(葛谷雅文教授):

例えば明らかに予後が明確である場合と、救命処置をすることによって回復する可能性がある場合では、人工呼吸器使用の選択にも違いがあるのではないかということですね。もちろんそうだと思います。ですから提言にも「ガイドラインに準じた適切な人工呼吸器装着・離脱のアプローチが必要である」と書いてあります。ただ、ACPに関して言えば、人工呼吸器を使用すれば将来助かる可能性があるとしても、患者さん自身がその医療行為自体を望んでいるかどうかは別問題です。例えば透析に関しても言えることですが、高齢者の中には「透析までして長生きしたくない」と思われる方もいるわけですね。そういう意味で、本人の意思確認が一番大切ということだと思います。

ただ、本人の意思決定には十分な知識も必要です。COVID-19を発症し急速に重症化した際に、時間的余裕のない中、本人に負担をもたらす恐れのある集中治療など様々な医療・ケアについて説明し、本人や家族に選択してもらうことは救急の現場ではできない可能性があります。そうした事態を見越して、COVID-19に罹患する前から、高齢者は自分のやりたいこと、やってほしいことについて、ある程度家族や医療・ケアの従事者などと話し合ってほしいということです。

この記事を読んでの私の感想:

ACP(ACP:厚生労働省は、終末期の患者が家族や医師と話し合って治療方針を決める「アドバンス・ケア・プランニング ACP」の国内普及を図っており、2018年11月30日に「人生会議」との愛称を発表した。)を普及させたいという思いが根底にあって、厚生労働省&日本老年医学会としては、あまりややこしい質問をするとACPそのものが普及しなくなってしまうのではないかという懸念を抱いてしまうのかも知れませんが、ここはやはり私が2020年12月25日に指摘したように(https://akasama.blog.ss-blog.jp/2020-12-25)、「あなたは、『人生の最終段階』に対する医療において人工呼吸器を望まないと意向を述べられましたが、その意向は3%は助かるCOVID-19による肺炎に関しても同じ意向ですか?」と確認することは不可欠だと思います。

「出るから検査はしない」風潮一変、同時検査が可能に【時流◆ツインデミックに備える】 けいゆう病院・菅谷憲夫氏に聞く(中編) [新型コロナウイルス]

「出るから検査はしない」風潮一変、同時検査が可能に【時流◆ツインデミックに備える】

けいゆう病院・菅谷憲夫氏に聞く(中編)

https://www.m3.com/clinical/news/844407?pageFrom=conference

【時流◆ツインデミックに備える】第2弾は、世界保健機関(WHO)重症インフルエンザ治療ガイドライン委員を務める菅谷憲夫氏(神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センター、同院小児科参事)へのインタビューを紹介している。第2回は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と季節性インフルエンザ同時流行を見据えた検査体制について。(取材・まとめ:m3.com編集部・軸丸靖子)

「キット2つで同時に検査」が可能になった

(省略)

検査控えの風潮一転、「感染症診療の基本」に立ち返る

(省略)

「日本の対策は成功している」と誤解している人が多い

現在の日本の人口あたりCOVID-19感染者数および死亡者数は、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、韓国といったアジア諸国よりもかなり高くなっています。中国をもとっくに上回ってしまいました。これらのアジア諸国は徹底的にPCR検査をやってきた国々です。日本のCOVID-19対策は成功しているとか、抑え込んでいるといったことは、とても言えない状況です。にもかかわらず、「日本の対策は成功している」と誤解している人が政治家を中心にして多いと感じています。

マスクをはじめとする日本国民の自粛は、集団防衛、あるいは社会防衛としてかなり有効だとは思いますが、Go To トラベルやGo To イートをやり過ぎれば、この効果も消えてしまいます。

COVID-19変異ウイルス、D614Gの出現

(省略)

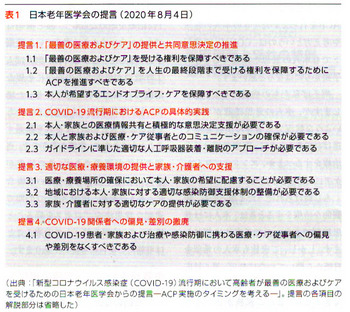

偽陽性の問題は必ず解決する

――新しく可能になった検査で、懸念される点はありますか。

インフルエンザ迅速診断は、発症48時間以内に鼻咽頭から採取した検体を使えば、rt-PCRと比べても90%以上の感度がありますが、COVID-19抗原検査にはrt-PCR検査より感度が落ちるという問題があります。仮に「COVID-19抗原検査陰性」という結果であっても、状況や症状からCOVID-19が否定できない患者では、「やはりPCR検査も行いましょう」という判断を現場の医師がしなければなりません。COVID-19陽性者との濃厚接触歴があったり、高齢者である場合は、抗原検査の陰性結果で安心するのではなく、さらなる検査に進む必要があると考えています。

もう一点、抗原検査については、偽陽性を指摘する声が若干あると聞いています。迅速診断キットですから「偽陰性」があることを臨床医はすべて十分承知していますが、「偽陽性」は困るのです。インフルエンザならまだしも、COVID-19での偽陽性は隔離の問題がありますから、できるだけ出てほしくありません。

COVID-19抗原検査で偽陽性が出るというのは、当局からの要請もあって、おそらくは感度を無理に上げているためでしょう。今はまだ登場したてで、データが十分でないため致し方ない面はあります。インフルエンザの迅速診断キットも、そうした試行錯誤を経て信頼性を勝ち得てきました。抗原検査のキットもいずれ必ず最適値が見つかり、信頼できる検査になると考えています。

https://www.m3.com/clinical/news/844407?pageFrom=conference

【時流◆ツインデミックに備える】第2弾は、世界保健機関(WHO)重症インフルエンザ治療ガイドライン委員を務める菅谷憲夫氏(神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センター、同院小児科参事)へのインタビューを紹介している。第2回は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と季節性インフルエンザ同時流行を見据えた検査体制について。(取材・まとめ:m3.com編集部・軸丸靖子)

「キット2つで同時に検査」が可能になった

(省略)

検査控えの風潮一転、「感染症診療の基本」に立ち返る

(省略)

「日本の対策は成功している」と誤解している人が多い

現在の日本の人口あたりCOVID-19感染者数および死亡者数は、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、韓国といったアジア諸国よりもかなり高くなっています。中国をもとっくに上回ってしまいました。これらのアジア諸国は徹底的にPCR検査をやってきた国々です。日本のCOVID-19対策は成功しているとか、抑え込んでいるといったことは、とても言えない状況です。にもかかわらず、「日本の対策は成功している」と誤解している人が政治家を中心にして多いと感じています。

マスクをはじめとする日本国民の自粛は、集団防衛、あるいは社会防衛としてかなり有効だとは思いますが、Go To トラベルやGo To イートをやり過ぎれば、この効果も消えてしまいます。

COVID-19変異ウイルス、D614Gの出現

(省略)

偽陽性の問題は必ず解決する

――新しく可能になった検査で、懸念される点はありますか。

インフルエンザ迅速診断は、発症48時間以内に鼻咽頭から採取した検体を使えば、rt-PCRと比べても90%以上の感度がありますが、COVID-19抗原検査にはrt-PCR検査より感度が落ちるという問題があります。仮に「COVID-19抗原検査陰性」という結果であっても、状況や症状からCOVID-19が否定できない患者では、「やはりPCR検査も行いましょう」という判断を現場の医師がしなければなりません。COVID-19陽性者との濃厚接触歴があったり、高齢者である場合は、抗原検査の陰性結果で安心するのではなく、さらなる検査に進む必要があると考えています。

もう一点、抗原検査については、偽陽性を指摘する声が若干あると聞いています。迅速診断キットですから「偽陰性」があることを臨床医はすべて十分承知していますが、「偽陽性」は困るのです。インフルエンザならまだしも、COVID-19での偽陽性は隔離の問題がありますから、できるだけ出てほしくありません。

COVID-19抗原検査で偽陽性が出るというのは、当局からの要請もあって、おそらくは感度を無理に上げているためでしょう。今はまだ登場したてで、データが十分でないため致し方ない面はあります。インフルエンザの迅速診断キットも、そうした試行錯誤を経て信頼性を勝ち得てきました。抗原検査のキットもいずれ必ず最適値が見つかり、信頼できる検査になると考えています。

コロナ禍で迫られる「命の選別」への処方せん [新型コロナウイルス]

コロナ禍で迫られる「命の選別」への処方せん ―リポート◎千葉大学医学部附属病院が非常時の対応策―【三和 護=編集委員】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行拡大が続き、限りある医療資源が枯渇するという非常事態も念頭に置かなければならなくなった。「あの患者は助けるがこの患者は助けられない」。こうした命の選別を迫られるとき、医療者はどう対応すべきなのか──。この問いに答えるため、千葉大学医学部附属病院は組織を挙げた対応策を打ち立てた。

2020年5月。日本医師会COVID-19有識者会議のウェブサイトに、「新型コロナウイルス診療におけるPOLST」と題する論文が掲載された。千葉大学医学部附属病院の医療安全管理学部教授の相馬孝博氏と千葉大学副学長の山本修一氏の連名による意見書だった。

POLST(Physician Orders for Life Sustaining Treatment)とは、生命維持治療に関する医師の指示書のことだ。相馬氏によると、事前指示の実務経験を積み上げてきた米国で提唱された概念で、指示内容には心肺停止時に心肺蘇生をしないDo Not Attempt Resuscitation(DNAR)を包含している。

意見書の趣旨は、COVID-19により医療資源がひっ迫すれば、命の選別を迫られる事態になりかねないとし、病院全体で対応するためPOLSTを柱とする検討プロセス案を議論している、というものだ。

命の選別の責任を組織で負う体制に

なぜ、新型コロナウイルス診療においてPOLSTが必要なのか──。

「人工呼吸器などの医療機器や診療に携わる医療者も含め、医療資源が有限であることを大前提とすべきです」。こう話す相馬氏は、COVID-19の患者数がこのまま増え続ければ、医療資源が枯渇しかねないと懸念。「例えば、3月に英国Guardian紙に掲載された記事では、著者のPolly Toynbee氏が『誰を生かして誰を死なすのかという恐ろしい選択を迫られている』と、当時の英国の現状を赤裸々に語っていた。日本でも同じような状況になり得ると想定して、対策を練っておかなければならないと考えた」(相馬氏)。

医療資源が枯渇した状況となれば、医療者は「どの患者の診療を優先すべきか」という非常に難しい判断を迫られる。「判断の結果は、誰もが納得できるものではないかもしれない。だが、少なくともできるだけの客観性と公平性は確保しなければならない。つまり、一部の医療者による恣意的なあるいは近視眼的な結論に陥らないよう、多角的な視点から議論しその記録を残すことが必須となる」(相馬氏)。

また、「臨床倫理を検討する際は、医療者の生命、地位、道義的責任を守ることを前提にしなければならない」と語る相馬氏は、治療の最前線にいる医療者が命の選別を判断する責任を全て引き受けることはあってはならない、とも強調する。「病院幹部が承認することによって責任を引き受け、現場の医療者の負担を軽減しなければならない」。

こうした議論の末にたどり着いたのがPOLSTであり、病院として具体的な運用指針を示すことだった。

命の選別を迫られた時に検討すべきプロセスを具体化

「命の選別を迫られた際の検討プロセス」を具体化するため、千葉大学医学部附属病院では医療安全委員会の中にタスクチームを立ち上げた。医療安全はもとより、倫理的あるいは法律的な面からも議論を重ね、12月には「新型コロナウイルス感染症診療における非常事態時のPOLST運用手順書」をまとめ上げた。

タスクチームを率いた同病院医療安全管理部副部長の宮内秀行氏は、「以下の大前提のもとにPOLST運用手順が実行される」と話す。

「当院並びに地域の医療機関も含め、医療資源の確保に最大限務める。また、いかなる場合も、苦痛の緩和のためのケアは最大限行われるべきである」

その上で、POLST運用手順を「通常COVID-19診療時」と「非常事態時におけるPOLSTを用いた診療体制の発動時」の2つのフェーズに分けたのが特徴と説明する。「非常事態時に備えるためには、通常時の対応も明示する必要があった」(宮内氏)からだ。

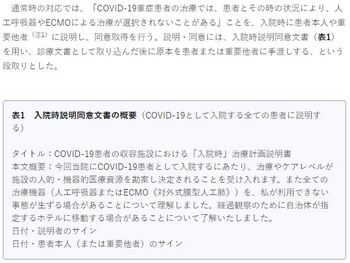

通常時の対応では、「COVID-19重症患者の治療では、患者とその時の状況により、人工呼吸器やECMOによる治療が選択されないことがある」ことを、入院時に患者本人や重要他者(注1)に説明し、同意取得を行う。説明・同意には、入院時説明同意文書(表1)を用い、診療文書として取り込んだ後に原本を患者または重要他者に手渡しする、という段取りとした。

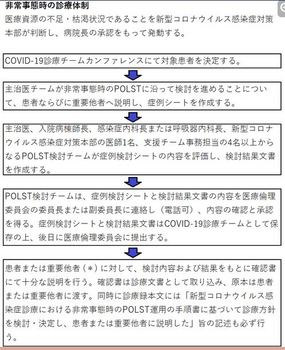

「非常事態時におけるPOLSTを用いた診療体制の発動時」のプロセスを示したのが表2だ。院内の医療資源の不足・枯渇状況に基づいて、非常事態時の診療体制に入ることを判断するのは、同病院の新型コロナウイルス感染症対策本部。その後、病院長が承認した上で、非常事態時の診療体制が発動となる。

非常時診療体制が発動されると、以下の5段階で進むことになる。

まず、COVID-19診療チームカンファレンスの場で、POLST対象患者、つまり命の選別の対象となり得る患者を決定する。

次に、主治医チームが非常事態時のPOLSTに沿って検討を進めることを患者、重要他者に説明し、症例シートを作成する。シートの作成は、臨床倫理で使われるJonsenの4分割表に沿いながら、医学的適応、患者の意向、QOL、周囲の状況の4つの領域から検討を進める。その結果、人工呼吸器やECMOによる治療が選択されない(あるいは継続しない)と判断された場合は、次の3段階目のステップへ進むことになる。

3段階目では、主治医、入院病棟師長、感染症内科長または呼吸器内科長、新型コロナウイルス感染症対策本部の医師1人、支援チーム事務担当の4人以上からなるPOLST検討チームが症例検討シートの内容を評価し、検討結果文書を作成する。

症例検討シートと検討結果文書が沿った段階で、4段階目に入る。この段階で、POLST検討チームは、症例検討シートと検討結果文書の内容を医療倫理委員会の委員長または副委員長に連絡し、内容の確認と承認を得ることになる。医療現場だけに、命の選別の判断を負わせないためのステップだ。

そして5段階目として、患者または重要他者に対して、以上の検討内容および結果をもとに十分な説明を行い確認書にサインをもらう。確認書は診療文書として取り込み、原本は患者または重症他者に渡す。同時に診療録本文には「新型コロナウイルス感染症診療における非常事態時のPOLST運用の手順書に基づき人工呼吸管理またはECMOによる治療を行わない(継続しない)ことを検討・決定し、患者または重要他者に説明・署名を得た」などという記述も行う。

命の選別が迫られた際、相馬氏は「多角的な視点から議論しその記録を残すことが必須」と語っていたが、できあがった運用手順書はこの考えを十分に反映している。

実際の運用には相談体制も必須

今後の課題として宮内氏は、「この運用手順書は、医療資源が不足かあるいは枯渇する状況下において、COVID-19患者に限定して適用されるもの。今後は、COVID-19患者ではない患者、つまり入院患者全体に対する運用も検討しなければならない」と語る。COVID-19により医療体制がひっ迫すると当然、通常の医療にも影響が及んでしまうからだ。

また、患者だけでなく、地域の住民からの相談にも十分に応えられる体制を整える必要もある。相談業務を担当する同病院地域医療推進部の竹内公一氏は、「治療の制限につながるという事態になると、相談が増えるのは目に見えている。不安や誤解などからクレームにつながる可能性も高く、十分な体制の整備は必須」と話す。具体的な対応については、現在も検討を重ねている最中だ。

日本集中治療医学会は11月、委員会報告である「新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019、COVID-19)流行に際しての医療資源配分の観点からの治療の差し控え・中止についての提言」を発表した。コロナ禍であっても、治療の指し控えや中止を行う場合は、臨床倫理の原則を守りながら、医療資源を公正に配分するために適切な議論を経て行わなければならない、と訴えている。千葉大学医学部付属病院の取り組みは、この提言の趣旨に沿うものとなっている。命の選別という厳しい状況に陥った場合に備え、組織を挙げて対策に乗り出した千葉大学医学部附属病院が示した処方せんには、学ぶべき点が多いに違いない。

なお、12月24日時点で、同病院は非常事態時の診療体制の発動には至っていない。

詳細は、原文をご参照下さい。

https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t344/202012/568526.html

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行拡大が続き、限りある医療資源が枯渇するという非常事態も念頭に置かなければならなくなった。「あの患者は助けるがこの患者は助けられない」。こうした命の選別を迫られるとき、医療者はどう対応すべきなのか──。この問いに答えるため、千葉大学医学部附属病院は組織を挙げた対応策を打ち立てた。

2020年5月。日本医師会COVID-19有識者会議のウェブサイトに、「新型コロナウイルス診療におけるPOLST」と題する論文が掲載された。千葉大学医学部附属病院の医療安全管理学部教授の相馬孝博氏と千葉大学副学長の山本修一氏の連名による意見書だった。

POLST(Physician Orders for Life Sustaining Treatment)とは、生命維持治療に関する医師の指示書のことだ。相馬氏によると、事前指示の実務経験を積み上げてきた米国で提唱された概念で、指示内容には心肺停止時に心肺蘇生をしないDo Not Attempt Resuscitation(DNAR)を包含している。

意見書の趣旨は、COVID-19により医療資源がひっ迫すれば、命の選別を迫られる事態になりかねないとし、病院全体で対応するためPOLSTを柱とする検討プロセス案を議論している、というものだ。

命の選別の責任を組織で負う体制に

なぜ、新型コロナウイルス診療においてPOLSTが必要なのか──。

「人工呼吸器などの医療機器や診療に携わる医療者も含め、医療資源が有限であることを大前提とすべきです」。こう話す相馬氏は、COVID-19の患者数がこのまま増え続ければ、医療資源が枯渇しかねないと懸念。「例えば、3月に英国Guardian紙に掲載された記事では、著者のPolly Toynbee氏が『誰を生かして誰を死なすのかという恐ろしい選択を迫られている』と、当時の英国の現状を赤裸々に語っていた。日本でも同じような状況になり得ると想定して、対策を練っておかなければならないと考えた」(相馬氏)。

医療資源が枯渇した状況となれば、医療者は「どの患者の診療を優先すべきか」という非常に難しい判断を迫られる。「判断の結果は、誰もが納得できるものではないかもしれない。だが、少なくともできるだけの客観性と公平性は確保しなければならない。つまり、一部の医療者による恣意的なあるいは近視眼的な結論に陥らないよう、多角的な視点から議論しその記録を残すことが必須となる」(相馬氏)。

また、「臨床倫理を検討する際は、医療者の生命、地位、道義的責任を守ることを前提にしなければならない」と語る相馬氏は、治療の最前線にいる医療者が命の選別を判断する責任を全て引き受けることはあってはならない、とも強調する。「病院幹部が承認することによって責任を引き受け、現場の医療者の負担を軽減しなければならない」。

こうした議論の末にたどり着いたのがPOLSTであり、病院として具体的な運用指針を示すことだった。

命の選別を迫られた時に検討すべきプロセスを具体化

「命の選別を迫られた際の検討プロセス」を具体化するため、千葉大学医学部附属病院では医療安全委員会の中にタスクチームを立ち上げた。医療安全はもとより、倫理的あるいは法律的な面からも議論を重ね、12月には「新型コロナウイルス感染症診療における非常事態時のPOLST運用手順書」をまとめ上げた。

タスクチームを率いた同病院医療安全管理部副部長の宮内秀行氏は、「以下の大前提のもとにPOLST運用手順が実行される」と話す。

「当院並びに地域の医療機関も含め、医療資源の確保に最大限務める。また、いかなる場合も、苦痛の緩和のためのケアは最大限行われるべきである」

その上で、POLST運用手順を「通常COVID-19診療時」と「非常事態時におけるPOLSTを用いた診療体制の発動時」の2つのフェーズに分けたのが特徴と説明する。「非常事態時に備えるためには、通常時の対応も明示する必要があった」(宮内氏)からだ。

通常時の対応では、「COVID-19重症患者の治療では、患者とその時の状況により、人工呼吸器やECMOによる治療が選択されないことがある」ことを、入院時に患者本人や重要他者(注1)に説明し、同意取得を行う。説明・同意には、入院時説明同意文書(表1)を用い、診療文書として取り込んだ後に原本を患者または重要他者に手渡しする、という段取りとした。

「非常事態時におけるPOLSTを用いた診療体制の発動時」のプロセスを示したのが表2だ。院内の医療資源の不足・枯渇状況に基づいて、非常事態時の診療体制に入ることを判断するのは、同病院の新型コロナウイルス感染症対策本部。その後、病院長が承認した上で、非常事態時の診療体制が発動となる。

非常時診療体制が発動されると、以下の5段階で進むことになる。

まず、COVID-19診療チームカンファレンスの場で、POLST対象患者、つまり命の選別の対象となり得る患者を決定する。

次に、主治医チームが非常事態時のPOLSTに沿って検討を進めることを患者、重要他者に説明し、症例シートを作成する。シートの作成は、臨床倫理で使われるJonsenの4分割表に沿いながら、医学的適応、患者の意向、QOL、周囲の状況の4つの領域から検討を進める。その結果、人工呼吸器やECMOによる治療が選択されない(あるいは継続しない)と判断された場合は、次の3段階目のステップへ進むことになる。

3段階目では、主治医、入院病棟師長、感染症内科長または呼吸器内科長、新型コロナウイルス感染症対策本部の医師1人、支援チーム事務担当の4人以上からなるPOLST検討チームが症例検討シートの内容を評価し、検討結果文書を作成する。

症例検討シートと検討結果文書が沿った段階で、4段階目に入る。この段階で、POLST検討チームは、症例検討シートと検討結果文書の内容を医療倫理委員会の委員長または副委員長に連絡し、内容の確認と承認を得ることになる。医療現場だけに、命の選別の判断を負わせないためのステップだ。

そして5段階目として、患者または重要他者に対して、以上の検討内容および結果をもとに十分な説明を行い確認書にサインをもらう。確認書は診療文書として取り込み、原本は患者または重症他者に渡す。同時に診療録本文には「新型コロナウイルス感染症診療における非常事態時のPOLST運用の手順書に基づき人工呼吸管理またはECMOによる治療を行わない(継続しない)ことを検討・決定し、患者または重要他者に説明・署名を得た」などという記述も行う。

命の選別が迫られた際、相馬氏は「多角的な視点から議論しその記録を残すことが必須」と語っていたが、できあがった運用手順書はこの考えを十分に反映している。

実際の運用には相談体制も必須

今後の課題として宮内氏は、「この運用手順書は、医療資源が不足かあるいは枯渇する状況下において、COVID-19患者に限定して適用されるもの。今後は、COVID-19患者ではない患者、つまり入院患者全体に対する運用も検討しなければならない」と語る。COVID-19により医療体制がひっ迫すると当然、通常の医療にも影響が及んでしまうからだ。

また、患者だけでなく、地域の住民からの相談にも十分に応えられる体制を整える必要もある。相談業務を担当する同病院地域医療推進部の竹内公一氏は、「治療の制限につながるという事態になると、相談が増えるのは目に見えている。不安や誤解などからクレームにつながる可能性も高く、十分な体制の整備は必須」と話す。具体的な対応については、現在も検討を重ねている最中だ。

日本集中治療医学会は11月、委員会報告である「新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019、COVID-19)流行に際しての医療資源配分の観点からの治療の差し控え・中止についての提言」を発表した。コロナ禍であっても、治療の指し控えや中止を行う場合は、臨床倫理の原則を守りながら、医療資源を公正に配分するために適切な議論を経て行わなければならない、と訴えている。千葉大学医学部付属病院の取り組みは、この提言の趣旨に沿うものとなっている。命の選別という厳しい状況に陥った場合に備え、組織を挙げて対策に乗り出した千葉大学医学部附属病院が示した処方せんには、学ぶべき点が多いに違いない。

なお、12月24日時点で、同病院は非常事態時の診療体制の発動には至っていない。

詳細は、原文をご参照下さい。

https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t344/202012/568526.html