医療事故調査制度―低調な報告数 [医療事故調査制度]

医療事故調査制度―低調な報告数

「事故」基準あいまい影響

国が運用見直し「遺族の意向」も伝達

医療死亡事故の原因究明や再発防止を図る「医療事故調査制度」がスタートして9カ月がたった。医療機関で予期せず患者が死亡した場合、医療機関から第三者機関への報告が義務づけられ、原因を究明する院内調査が実施される。しかし、その報告数は国が予測した水準を大幅に下回っており、6月には国が一部を見直した。中部地方を中心に関係者の意見から、制度導入からこれまでに見えてきた課題を探った。 (室木泰彦)

…(中略)…

■「罰則なし」の義務

報告は義務付けられたが、しなくても罰則はないことが、件数の少なさを招いているという指摘は多い。約四十年間にわたり医療訴訟で患者側代理人を務めている名古屋市の加藤良夫弁護士(六八)は「医療機関は、報告すると責任追及されると考えがち。しかし、『罰則がないから報告しなくてよい』では、制度が成り立たない」と危惧する。

一方、これが実態を表すとの意見も。愛知県の医療機関で予期せぬ死亡事例があったときの相談窓口となる県医師会で、六月まで医療安全担当を務めた細川秀一理事(六〇)は「積極的に医療事故対策に取り組んできた愛知は、冷静に対応できている。病院などが過敏になり、やたらと報告が多い県もあると聞く」と指摘する。

五月下旬、名古屋市で開かれた制度を考えるシンポジウム。「医療機関は遺族の立場で検討すべきだ」。医療事故の遺族の立場で登壇した「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」(千葉県浦安市)の永井裕之代表が訴えた。

制度は、事故があった医療機関が報告が必要と判断することが出発点となる。報告に続く院内調査に不服があれば、遺族はセンターによる再調査を求められるが、そもそも医療機関が報告しないと決めた事例について、異議を申し立てる手段はない。厚生労働省は六月、報告するかどうかについて、遺族の意向をセンターが医療機関に伝えられるように見直した。 (以下省略)

【2016年7月12日付中日新聞・医療】

私の感想:

記事を読み、6月にどのような改正があったのかを知ることができました。

「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」というのが千葉県浦安市にあるようですね。

サイト(http://kan-iren.txt-nifty.com/)を読んでみますと、直近のシンポジウムにおきましては、大熊由紀子さん(国際医療福祉大学大学院教授)がコーディネーターを務められたようです。

「事故」基準あいまい影響

国が運用見直し「遺族の意向」も伝達

医療死亡事故の原因究明や再発防止を図る「医療事故調査制度」がスタートして9カ月がたった。医療機関で予期せず患者が死亡した場合、医療機関から第三者機関への報告が義務づけられ、原因を究明する院内調査が実施される。しかし、その報告数は国が予測した水準を大幅に下回っており、6月には国が一部を見直した。中部地方を中心に関係者の意見から、制度導入からこれまでに見えてきた課題を探った。 (室木泰彦)

…(中略)…

■「罰則なし」の義務

報告は義務付けられたが、しなくても罰則はないことが、件数の少なさを招いているという指摘は多い。約四十年間にわたり医療訴訟で患者側代理人を務めている名古屋市の加藤良夫弁護士(六八)は「医療機関は、報告すると責任追及されると考えがち。しかし、『罰則がないから報告しなくてよい』では、制度が成り立たない」と危惧する。

一方、これが実態を表すとの意見も。愛知県の医療機関で予期せぬ死亡事例があったときの相談窓口となる県医師会で、六月まで医療安全担当を務めた細川秀一理事(六〇)は「積極的に医療事故対策に取り組んできた愛知は、冷静に対応できている。病院などが過敏になり、やたらと報告が多い県もあると聞く」と指摘する。

五月下旬、名古屋市で開かれた制度を考えるシンポジウム。「医療機関は遺族の立場で検討すべきだ」。医療事故の遺族の立場で登壇した「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」(千葉県浦安市)の永井裕之代表が訴えた。

制度は、事故があった医療機関が報告が必要と判断することが出発点となる。報告に続く院内調査に不服があれば、遺族はセンターによる再調査を求められるが、そもそも医療機関が報告しないと決めた事例について、異議を申し立てる手段はない。厚生労働省は六月、報告するかどうかについて、遺族の意向をセンターが医療機関に伝えられるように見直した。 (以下省略)

【2016年7月12日付中日新聞・医療】

私の感想:

記事を読み、6月にどのような改正があったのかを知ることができました。

「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」というのが千葉県浦安市にあるようですね。

サイト(http://kan-iren.txt-nifty.com/)を読んでみますと、直近のシンポジウムにおきましては、大熊由紀子さん(国際医療福祉大学大学院教授)がコーディネーターを務められたようです。

事故調の報告件数、半年間で188件 [医療事故調査制度]

事故調の報告件数、半年間で188件

医療事故調査制度の第三者機関「医療事故調査・支援センター」を運営する日本医療安全調査機構が今月、事故調がスタートした昨年10月から今年3月までの半年間の実績を公表した。センターへの報告件数は188件だった。

制度開始前に厚労省は年間1300~2000件の報告件数を予想していた。4月12日の閣議後大臣会見で、予想よりも報告件数が少ないことへの見解を求められた塩崎恭久厚労相は、「予想は今回の制度の対象範囲が決定される前の試算」と説明。日本医療機能評価機構が運営する医療事故情報収集等事業を前提に、「従来は“医療に起因”“予期しなかった”のどちらかに引っかかればカウントしていたが、今回の制度は両方を満たすケースなので、orからandになり、かなり狭くなっている」との認識を示した。

医療事故問題に詳しい井上清成弁護士は、23日に日本産婦人科協会が主催したシンポジウムでこの答弁を紹介し、賛同。「日本医療安全調査機構の発表では、センターヘの相談件数は半年間で1012件。予想の年間報告数2000件と符号する。従来の基準“or”の感覚でセンターに相談し、今の基準“and”で絞り込んだ結果、5分の1になったのではないか」と分析。その上で、「センターへの報告対象ではなくても、院内の反省・研修材料にして、個々の医療機関の事情に応じた医療安全改善策をつくってほしい」と呼びかけた。

【2016年5月7日付日本医事新報No.4802 p11】

医療事故調査制度の第三者機関「医療事故調査・支援センター」を運営する日本医療安全調査機構が今月、事故調がスタートした昨年10月から今年3月までの半年間の実績を公表した。センターへの報告件数は188件だった。

制度開始前に厚労省は年間1300~2000件の報告件数を予想していた。4月12日の閣議後大臣会見で、予想よりも報告件数が少ないことへの見解を求められた塩崎恭久厚労相は、「予想は今回の制度の対象範囲が決定される前の試算」と説明。日本医療機能評価機構が運営する医療事故情報収集等事業を前提に、「従来は“医療に起因”“予期しなかった”のどちらかに引っかかればカウントしていたが、今回の制度は両方を満たすケースなので、orからandになり、かなり狭くなっている」との認識を示した。

医療事故問題に詳しい井上清成弁護士は、23日に日本産婦人科協会が主催したシンポジウムでこの答弁を紹介し、賛同。「日本医療安全調査機構の発表では、センターヘの相談件数は半年間で1012件。予想の年間報告数2000件と符号する。従来の基準“or”の感覚でセンターに相談し、今の基準“and”で絞り込んだ結果、5分の1になったのではないか」と分析。その上で、「センターへの報告対象ではなくても、院内の反省・研修材料にして、個々の医療機関の事情に応じた医療安全改善策をつくってほしい」と呼びかけた。

【2016年5月7日付日本医事新報No.4802 p11】

医療事故調査制度―制度開始半年間 [医療事故調査制度]

医療死亡事故 報告188件

新制度半年、想定下回る

医療事故の再発防止を目的に始まった医療事故調査制度で、第三者機関の「日本医療安全調査機構」(東京)は8日、昨年10月の制度開始から3月末までの半年間に、医療機関から報告を受けた「患者の予期せぬ死亡事例」は計188件だったと発表した。年1300~2000件の報告があると予想されていたが、実際の届け出は低調に推移している。

同制度は診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡や死産があった場合、同機構への報告や院内調査を義務付けている。

報告が少ない理由について、同機構は制度が浸透していないことに加え「医療事故として報告すると、医療過誤を認めることにつながるのではないかと考える医療機関がある」との見方を示す。遺族が医療機関に調査を求めなかったため、報告していないケースもあるとみている。

同機構によると、3月末まで半年間の報告188件の内訳は病院が169件、診療所が19件。診療科別では内科と外科がともに29件で最も多かった。

同機構に寄せられた医療機関からの相談は半年間で1012件。内容は医療事故として報告するかどうかの判断や、手続きに関する問い合わせが多かった。

医療事故調査制度は医療の安全と質の向上を目的とし、全国約18万力所の病院や診療所などが対象になっている。

【2016年4月9日付日本経済新聞 社会】

新制度半年、想定下回る

医療事故の再発防止を目的に始まった医療事故調査制度で、第三者機関の「日本医療安全調査機構」(東京)は8日、昨年10月の制度開始から3月末までの半年間に、医療機関から報告を受けた「患者の予期せぬ死亡事例」は計188件だったと発表した。年1300~2000件の報告があると予想されていたが、実際の届け出は低調に推移している。

同制度は診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡や死産があった場合、同機構への報告や院内調査を義務付けている。

報告が少ない理由について、同機構は制度が浸透していないことに加え「医療事故として報告すると、医療過誤を認めることにつながるのではないかと考える医療機関がある」との見方を示す。遺族が医療機関に調査を求めなかったため、報告していないケースもあるとみている。

同機構によると、3月末まで半年間の報告188件の内訳は病院が169件、診療所が19件。診療科別では内科と外科がともに29件で最も多かった。

同機構に寄せられた医療機関からの相談は半年間で1012件。内容は医療事故として報告するかどうかの判断や、手続きに関する問い合わせが多かった。

医療事故調査制度は医療の安全と質の向上を目的とし、全国約18万力所の病院や診療所などが対象になっている。

【2016年4月9日付日本経済新聞 社会】

「“事故調”、見直しは時期尚早」四病協 [医療事故調査制度]

シリーズ: 始動する“医療事故調”(https://www.m3.com/news/series/iryoishin/10496)

「“事故調”、見直しは時期尚早」四病協

自民党に要望、21条改正求める日医と相違

【レポート 2016年4月3日 (日)配信橋本佳子(m3.com編集長)】

日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏は、4月2月に開催されたシンポジウム「医師法21条と医療事故調を考える」で、四病院団体協議会が、医療事故調査制度を今年6月末に見直すことは「時期尚早である」との見解をまとめたことを明かした。近く開催される自民党の「医療事故調査制度の見直し等に関するワーキングチーム」(座長:後藤茂之氏)で説明するという。

四病協の見解は、「医師法21条と医療事故調査制度は別の問題であり、切り分けて議論すべき」が前提で、(1)異状死体の届出を定めた21条は、「外表異状説」の運用を徹底する、(2)医療事故調査制度の見直しとは別に、今後21条についての検討の場を設ける、(3)医療事故調査制度は2015年10月の開始から間もないことから、現時点での見直しは「時期尚早」であり、今後報告例を積み重ねて、経過を見てから検討すべき――という内容だ。

小田原氏は、「改正ありきの話ではない。まだ始まって間もなく、制度の正しい理解が周知されず混乱もある」と話し、当分の間は運用の徹底を進めることが重要だとした。

医師法21条については、日本医師会が、医療事故調査制度の見直しと合わせて、「死体を検案して犯罪と関係ある異状があると認めたとき」に変更し、罰則規定を削除するよう求める方針(『医師法21条の届出、「犯罪と関係ある異状」に変更を』 https://www.m3.com/news/iryoishin/402403)。この動きを問題視していた日本医療法人協会の基本的考えが、四病協の総意となった(『日医の21条改正案に異議、医療法人協会』 https://www.m3.com/news/iryoishin/402743)。

シンポジウムには、弁護士・医師の田邉昇氏、弁護士の井上清成氏、いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)院長の佐藤一樹氏も出席。四病協の見解と同様に、医師法21条については「外表異状説」の徹底を求め、日医の改正案を批判した。

田邉氏は、2004年の東京都立広尾病院事件の最高裁判決で、医師法21条は「外表異状説」で解釈が確定しており、「この解釈は厚生労働大臣も認めている。医師法21条を改正する必要はない」と説明。その上で、「日医改正案は、広尾病院事件の判例を引用していない。医師法21条をめぐる混乱は、厚労省ではなく、日医によるものであることを自覚していない」と述べ、日医改正案が届出を求める「犯罪の疑い」には、業務上過失致死罪も含まれるため、自ら診療していた患者が死亡した場合なども届出対象になり得るため、黙秘権侵害に当たる点などを問題視した。医療への刑事司法の介入を避けるのであれば、刑法そのものの改正を求めるべきとした。

井上氏も、「外表異状説に立つと、届出数は1990年代前半くらいの少なさになり、実害はなくなる」と指摘、にもかかわらず、日医が医師法21条の改正を求めるのは、「頓珍漢な話」と切り捨てた。「医師法21条を炯々に改正する必要はない。それよりも業務上過失致死罪の医療への適用について検討すべき。行政指導を連想するような副作用がない形を想定して、行政、民事、刑事処分の在り方をトータルにじっくり考えるべき」(井上氏)。さらに、「異状な死体」と「異状な死亡」は意味が違うものの、両者を混同したために医師法21条をめぐる混乱が生じたとし、同じ轍を踏まないように、今回の医療事故調査制度が設計されたと説明した。

佐藤氏も、日医の改正案について、「外表異状の有無で、医師法21条の届出要件が決まる。医療過誤や過失の有無とは関係ないというのが本来の趣旨」と説明。田邉氏と同様の考えで、日医案では、医療過誤や過失がある場合にも届出要件になるので、届出範囲が拡大する懸念から、「日医は根本的に考え方を変えなければいけない」と指摘した。

「外表異状説」は「the 法律」

医師法21条の解釈を詳しく解説したのは、田邉氏。

医師法21条が規定する異状死体の届出は、警察が捜査を始める端緒となると説明。さまざまな誤解があるものの、その解釈は、「外表異状説」を採用した東京高裁判決を支持した、2004年の東京都立広尾病院事件の最高裁判決で確定したと説明。田邉氏は、「死体を検案して、外表に異状がなければ、届出をすべきか否かの判断における“入口”には入れない」と語る。憲法38条には、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定されている。この黙秘権侵害を回避するために、採用されたのが「外表異状説」だ。「外表異状説」では、医療過誤・過失等の有無を問わない。

この最高裁判決について、「法律ではない」との批判がある点について、田邉氏は、「刑集に掲載され、下級審に拘束力を有している」と述べ、外表異状説は「the 法律」と説明。前田村憲久厚労大臣も、2014年6月の参議院厚生労働委員会で「外表異状説」を支持する答弁をしていることを挙げた(『医師法21条、「医療事故の届出想定せず」、厚労相』 https://www.m3.com/news/iryoishin/223482)。

さらに田邉氏は、医療と刑事司法との関連にも触れた。業務上過失致死罪の適用対象から、診療関連死を除外することに関しては、「医療だけ特別扱いするのか」との指摘もある。これに対し、田邉氏は、国家賠償法では、「公務員が職務において、故意・過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国・公共団体がその責任を負う」と規定されている例などを紹介、他の業種を参考に検討の余地があるとした。

「異状な死亡」と「異状な死体」は異なる

井上氏は、医師法21条と同様の混乱を招かないために、制度設計されたのが医療事故調査制度であるという視点から解説した。

まず医師法21条の解釈について説明。「医師法21条が警察への届出を定めるのは、あくまで『異状な死体』であり、『異状な死亡』ではないと」と井上氏は釘を刺す。「『異状な死亡』と言うと、医療の素人にとっては、『過誤による死亡、あってはならない死亡』が想起される。『なぜ死亡したか、分からないものも、おかしな死亡だ』などとされ、死因不明、死因不詳なものは警察に届けようと話が広がってきた」(井上氏)。「異状な死体」は、「外表異状説」、あくまで外見を見て判断するものであり、死亡に至る経過や、医療過誤の有無などは関係しない。

次に、医療事故調査制度について説明。井上氏は、「今回の制度では、医療過誤であっても、医療事故でない場合もあり得る」「医療事故であっても、医療過誤でない場合もある」と謎解きのような問いかけをし、今回の制度では、「医療に起因した」「予期しない死亡」という二つの軸から、医療事故が定義されていると説明した。医療過誤の有無などを問わないのは、医師法21条をめぐる混乱の教訓を踏まえたものだ。

さらに井上氏は、医療事故調査制度の趣旨について、大学病院をはじめとする大病院だけでなく、中小病院や診療所なども含め、「全国津々浦々行き渡る制度にする。国家的な制度として医療安全への注意喚起するのが狙い」と見る。「管理者が全ての死亡症例を一元的にチェックするようになる。それが制度の狙い」と述べ、医療事故調査・支援センターに報告する医療事故には当たらない場合でも、医療安全の視点から検討の余地がある事例については院内で議論し、体制を見直すといった取り組みを通じて、医療安全の向上を図るのが「裏の狙い」(井上氏)。

井上氏は「医療安全と医療の質向上は、重なり合うところはあるが、本来は別の話。質は向上しても、医療事故はなくならない」とも指摘。腹腔鏡下手術を例に挙げ、開腹手術よりも、侵襲性が少なく、治療成績なども上がれば、医療の質は向上するものの、医療事故は起き得るとした。さらに、研修医などは、経験や知識の不足などの理由から事故を起こしやすい現状があるとし、「個人の行為を『不可』などと評価するのではなく、いかにカバーするかを考えなければいけない」と述べ、医療安全を教育・支援体制などのシステムの問題として捉える必要性を指摘した。

「“事故調”、見直しは時期尚早」四病協

自民党に要望、21条改正求める日医と相違

【レポート 2016年4月3日 (日)配信橋本佳子(m3.com編集長)】

日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏は、4月2月に開催されたシンポジウム「医師法21条と医療事故調を考える」で、四病院団体協議会が、医療事故調査制度を今年6月末に見直すことは「時期尚早である」との見解をまとめたことを明かした。近く開催される自民党の「医療事故調査制度の見直し等に関するワーキングチーム」(座長:後藤茂之氏)で説明するという。

四病協の見解は、「医師法21条と医療事故調査制度は別の問題であり、切り分けて議論すべき」が前提で、(1)異状死体の届出を定めた21条は、「外表異状説」の運用を徹底する、(2)医療事故調査制度の見直しとは別に、今後21条についての検討の場を設ける、(3)医療事故調査制度は2015年10月の開始から間もないことから、現時点での見直しは「時期尚早」であり、今後報告例を積み重ねて、経過を見てから検討すべき――という内容だ。

小田原氏は、「改正ありきの話ではない。まだ始まって間もなく、制度の正しい理解が周知されず混乱もある」と話し、当分の間は運用の徹底を進めることが重要だとした。

医師法21条については、日本医師会が、医療事故調査制度の見直しと合わせて、「死体を検案して犯罪と関係ある異状があると認めたとき」に変更し、罰則規定を削除するよう求める方針(『医師法21条の届出、「犯罪と関係ある異状」に変更を』 https://www.m3.com/news/iryoishin/402403)。この動きを問題視していた日本医療法人協会の基本的考えが、四病協の総意となった(『日医の21条改正案に異議、医療法人協会』 https://www.m3.com/news/iryoishin/402743)。

シンポジウムには、弁護士・医師の田邉昇氏、弁護士の井上清成氏、いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)院長の佐藤一樹氏も出席。四病協の見解と同様に、医師法21条については「外表異状説」の徹底を求め、日医の改正案を批判した。

田邉氏は、2004年の東京都立広尾病院事件の最高裁判決で、医師法21条は「外表異状説」で解釈が確定しており、「この解釈は厚生労働大臣も認めている。医師法21条を改正する必要はない」と説明。その上で、「日医改正案は、広尾病院事件の判例を引用していない。医師法21条をめぐる混乱は、厚労省ではなく、日医によるものであることを自覚していない」と述べ、日医改正案が届出を求める「犯罪の疑い」には、業務上過失致死罪も含まれるため、自ら診療していた患者が死亡した場合なども届出対象になり得るため、黙秘権侵害に当たる点などを問題視した。医療への刑事司法の介入を避けるのであれば、刑法そのものの改正を求めるべきとした。

井上氏も、「外表異状説に立つと、届出数は1990年代前半くらいの少なさになり、実害はなくなる」と指摘、にもかかわらず、日医が医師法21条の改正を求めるのは、「頓珍漢な話」と切り捨てた。「医師法21条を炯々に改正する必要はない。それよりも業務上過失致死罪の医療への適用について検討すべき。行政指導を連想するような副作用がない形を想定して、行政、民事、刑事処分の在り方をトータルにじっくり考えるべき」(井上氏)。さらに、「異状な死体」と「異状な死亡」は意味が違うものの、両者を混同したために医師法21条をめぐる混乱が生じたとし、同じ轍を踏まないように、今回の医療事故調査制度が設計されたと説明した。

佐藤氏も、日医の改正案について、「外表異状の有無で、医師法21条の届出要件が決まる。医療過誤や過失の有無とは関係ないというのが本来の趣旨」と説明。田邉氏と同様の考えで、日医案では、医療過誤や過失がある場合にも届出要件になるので、届出範囲が拡大する懸念から、「日医は根本的に考え方を変えなければいけない」と指摘した。

「外表異状説」は「the 法律」

医師法21条の解釈を詳しく解説したのは、田邉氏。

医師法21条が規定する異状死体の届出は、警察が捜査を始める端緒となると説明。さまざまな誤解があるものの、その解釈は、「外表異状説」を採用した東京高裁判決を支持した、2004年の東京都立広尾病院事件の最高裁判決で確定したと説明。田邉氏は、「死体を検案して、外表に異状がなければ、届出をすべきか否かの判断における“入口”には入れない」と語る。憲法38条には、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定されている。この黙秘権侵害を回避するために、採用されたのが「外表異状説」だ。「外表異状説」では、医療過誤・過失等の有無を問わない。

この最高裁判決について、「法律ではない」との批判がある点について、田邉氏は、「刑集に掲載され、下級審に拘束力を有している」と述べ、外表異状説は「the 法律」と説明。前田村憲久厚労大臣も、2014年6月の参議院厚生労働委員会で「外表異状説」を支持する答弁をしていることを挙げた(『医師法21条、「医療事故の届出想定せず」、厚労相』 https://www.m3.com/news/iryoishin/223482)。

さらに田邉氏は、医療と刑事司法との関連にも触れた。業務上過失致死罪の適用対象から、診療関連死を除外することに関しては、「医療だけ特別扱いするのか」との指摘もある。これに対し、田邉氏は、国家賠償法では、「公務員が職務において、故意・過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国・公共団体がその責任を負う」と規定されている例などを紹介、他の業種を参考に検討の余地があるとした。

「異状な死亡」と「異状な死体」は異なる

井上氏は、医師法21条と同様の混乱を招かないために、制度設計されたのが医療事故調査制度であるという視点から解説した。

まず医師法21条の解釈について説明。「医師法21条が警察への届出を定めるのは、あくまで『異状な死体』であり、『異状な死亡』ではないと」と井上氏は釘を刺す。「『異状な死亡』と言うと、医療の素人にとっては、『過誤による死亡、あってはならない死亡』が想起される。『なぜ死亡したか、分からないものも、おかしな死亡だ』などとされ、死因不明、死因不詳なものは警察に届けようと話が広がってきた」(井上氏)。「異状な死体」は、「外表異状説」、あくまで外見を見て判断するものであり、死亡に至る経過や、医療過誤の有無などは関係しない。

次に、医療事故調査制度について説明。井上氏は、「今回の制度では、医療過誤であっても、医療事故でない場合もあり得る」「医療事故であっても、医療過誤でない場合もある」と謎解きのような問いかけをし、今回の制度では、「医療に起因した」「予期しない死亡」という二つの軸から、医療事故が定義されていると説明した。医療過誤の有無などを問わないのは、医師法21条をめぐる混乱の教訓を踏まえたものだ。

さらに井上氏は、医療事故調査制度の趣旨について、大学病院をはじめとする大病院だけでなく、中小病院や診療所なども含め、「全国津々浦々行き渡る制度にする。国家的な制度として医療安全への注意喚起するのが狙い」と見る。「管理者が全ての死亡症例を一元的にチェックするようになる。それが制度の狙い」と述べ、医療事故調査・支援センターに報告する医療事故には当たらない場合でも、医療安全の視点から検討の余地がある事例については院内で議論し、体制を見直すといった取り組みを通じて、医療安全の向上を図るのが「裏の狙い」(井上氏)。

井上氏は「医療安全と医療の質向上は、重なり合うところはあるが、本来は別の話。質は向上しても、医療事故はなくならない」とも指摘。腹腔鏡下手術を例に挙げ、開腹手術よりも、侵襲性が少なく、治療成績なども上がれば、医療の質は向上するものの、医療事故は起き得るとした。さらに、研修医などは、経験や知識の不足などの理由から事故を起こしやすい現状があるとし、「個人の行為を『不可』などと評価するのではなく、いかにカバーするかを考えなければいけない」と述べ、医療安全を教育・支援体制などのシステムの問題として捉える必要性を指摘した。

医療事故3600件 最多 [医療事故調査制度]

医療事故3600件 最多

昨年、死亡事故は300件

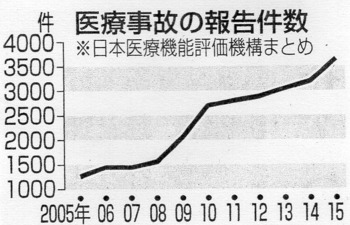

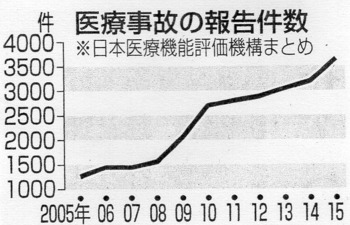

日本医療機能評価機構(東京)は28日、2015年に全国の医療機関から報告があった医療事故は前年比460件増の3654件で、年単位の集計を始めた05年以降、最多を更新したと発表した。15年末時点の参加医療機関は1018施設で、339施設から報告があった。件数の増加について機構は「再発を防ぐため報告の意識が定着してきた」としている。

昨年10月には国内全ての医療機関や助産所(計18万施設)を対象に、「患者の予期せぬ死亡事例」が起きた場合の第三者機関への届け出と、院内調査を義務付けた医療事故調査制度がスタート。医療機関の対応が今後も問われている。

機構によると、法令に基づき報告が義務付けられている大学病院や国立病院機構の病院は243施設で3374件の報告があった。このうち死亡事例は306件(9.1%)、障害が残る可能性が高い事例は324件(9.6%)だった。

報告の内容別で最多だったのは、患者の転倒など療養上の世話に関する事例(36.4%)で、治療や処置に関する事例(30.2%)が続いた。

一方、任意で参加する医療機関の事故報告は、96施設で280件。機構は「報告義務のある医療機関と差が大きい」として積極的な報告を求めている。機構は、医療行為に関連して患者が死亡したり、当初予期された水準を上回る処置が必要になったりしたケースを医療事故として情報収集。05年からは1年間の報告件数をまとめている。

【2016年3月29日付日本経済新聞・社会】

昨年、死亡事故は300件

日本医療機能評価機構(東京)は28日、2015年に全国の医療機関から報告があった医療事故は前年比460件増の3654件で、年単位の集計を始めた05年以降、最多を更新したと発表した。15年末時点の参加医療機関は1018施設で、339施設から報告があった。件数の増加について機構は「再発を防ぐため報告の意識が定着してきた」としている。

昨年10月には国内全ての医療機関や助産所(計18万施設)を対象に、「患者の予期せぬ死亡事例」が起きた場合の第三者機関への届け出と、院内調査を義務付けた医療事故調査制度がスタート。医療機関の対応が今後も問われている。

機構によると、法令に基づき報告が義務付けられている大学病院や国立病院機構の病院は243施設で3374件の報告があった。このうち死亡事例は306件(9.1%)、障害が残る可能性が高い事例は324件(9.6%)だった。

報告の内容別で最多だったのは、患者の転倒など療養上の世話に関する事例(36.4%)で、治療や処置に関する事例(30.2%)が続いた。

一方、任意で参加する医療機関の事故報告は、96施設で280件。機構は「報告義務のある医療機関と差が大きい」として積極的な報告を求めている。機構は、医療行為に関連して患者が死亡したり、当初予期された水準を上回る処置が必要になったりしたケースを医療事故として情報収集。05年からは1年間の報告件数をまとめている。

【2016年3月29日付日本経済新聞・社会】

医療事故調査制度――医療者はどう在るべきか [医療事故調査制度]

医療事故調査制度――医療者はどう在るべきか

【今回の回答者】木村壯介(日本医療安全調査機構 常務理事)

第6次医療法改正に基づき,2015年10月に「医療事故調査制度」が施行開始となりました。本制度における医療事故は,「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」と定義されています。医療機関の管理者は事故の判断をし,「医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)」へ報告を行った上で,当該医療機関自らが事故の調査を行う「(院内)医療事故調査」が義務付けられたのです。本制度の目的は事故原因の究明と再発防止を図ることによって,医療の質・安全の向上をめざすことにあり,個人の責任を追及するものではありません。今回は,本制度が開始された経緯や今後の課題についてまとめてみました。

■FAQ1

「医療事故調査制度」が,制定されたのはなぜでしょうか。

医療事故の原因究明を医療者自身が行い,そこで学んだことから事故の再発を防止することこそが,医療事故調査の基本であるべきだという機運が高まったためです。1999年の医療事故多発を契機に,マスコミによって“医療不信”が頻繁に報道され,医師法第二十一条に基づく警察への医療事故の届け出が急増した時期がありました。この届け出の急増は,1994年に日本法医学会から出された『異状死ガイドライン』も大きく影響していたと言われています(診療行為に関連した予期しない死亡,およびその疑いがあるものは警察へ届け出ること,等)。このころは脳死下での臓器移植が開始され,死の概念の変更,死の判定基準の再検討が要請された時代でもありました。このようにして警察の捜査による事故調査の結果が出るにつれ,事故当事者の責任追及を行っていたのでは,医療の観点から求められる基本的な解決策は得られないという結論に至ったのです。

…(中略)…

本制度に直接つながるものは,2012~13年にかけて厚労省主体で行われた「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」でまとめられました。医師,看護師,法律家,患者代表,その他有識者からなる10数人の委員によって,制度のあり方が検討されました。その結果,個人の責任追及ではなく事故の原因究明と再発防止を図るために,当該医療機関が院内において事実関係の調査・整理を行うことを基本とした本制度が完成したのです。

Answer:

警察捜査による責任の追及は,医療事故の調査として望ましくないとして,新たな調査制度が作られました。本制度では医療者自らが主体的に医療事故の原因究明を行い,再発防止に努めることで,医療の質・安全の向上をめざしています。事故当事者の責任追及は目的としていません。

■FAQ2

新たに設定された「医療事故調査等支援団体(以下,支援団体)」の役割は何でしょうか。

外部の医療の専門家として医療機関を支援する支援団体には,以下の具体的な役割が定められています。支援内容を事故発生以降の流れに沿って示すと,①「医療事故」であるか否かの相談,②解剖・Ai(死亡時画像診断)の施行支援,③調査委員会の設置・運営,④調査手法に関する助言,⑤事故の情報の収集・整理,⑥専門家の派遣,⑦報告書の作成となります。その他にも時系列によらない継続的な支援として,制度全般に関する相談なども受けています。なお,支援団体はこれら全ての支援を提供している必要はなく,団体ごとに支援可能な範囲を厚労省に申請し,厚労大臣からの告示を受け支援活動を行います。

支援団体として定められている組織は,①職能団体(日本医師会等),②病院団体(四病協等),③病院事業者(国立病院機構等),④学術団体(日本医学会に属する学会等)で,医療事故調査・支援センターもその役割の一部を担っています。支援団体の活動においては,県医師会を中心に県内の大学や基幹病院等が集まって「支援団体連絡協議会」を設置し,地域ごとに窓口が一本化できるよう対応が進められているところです。

また,医療事故が発生した当該医療機関によって行われる院内調査は,本来調査の基本とされるべき客観性(具体的には,「中立・公正性」「専門性」「透明性」)とは相いれません。そのため,院内調査を補うことを目的として,外部の医療の専門家からなる支援団体へ支援を要請することが原則として定められたのです。つまり,支援団体は事故の実務的調査の支援だけでなく,調査の客観性を担保する役割も託されていることになります。制度上,支援団体への支援依頼は義務ではなく原則となってはいますが,本制度において非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

Answer:

支援団体は医療事故調査の実務的支援だけでなく,調査の客観性を担保する役割も担っています。

■FAQ3

制度施行後に見えてきた課題があれば教えてください。

「事故」という言葉そのものに抵抗感を抱く医療者も多く,医療者の意識から変えていく必要があると感じています。制度が施行され約半年が経ち,報告数は徐々に増えているものの,定められた定義にしたがって医療機関が「医療事故」の判断を下し,主体的に事故の調査を行うことはたやすいことではありません。「事故」という言葉自体に本来良くない意味があるため報告することに抵抗感があること,遺族に対して「事故」の調査とは伝えにくい,あるいは遺族が疑問を呈していないのであれば調査をせずに済ませたい,と考える傾向が医療者に見られるように思います。

しかしながら,本制度の対象となるのは過誤の有無に関係なく,医療の中で起きた“予期していない”死亡です。こうした事故を調査し,原因を共有して再発防止へとつなげることが医療の質・安全の向上につながるということを,医療者自身,そして遺族・社会にも,もっと理解してもらわなければいけません。

…(中略)…

Answer:

予期していない死亡事例を調査することの必要性や意義を考え,医療者の意識を変えていかなければなりません。遺族からのクレームがなければ調査しない(Claim Oriented)のではなく,発生した事例の内容を医療者として検討・判断し,事故か否か判断すること(Event Oriented) へと考え方を転換していくことが求められるでしょう。医療者や支援団体がそのことを十分に理解し,こうした考え方を全国で共有していくことが重要です。

■もう一言

本制度が遺族や社会から信頼されるものとなり,調査で出された結果が受け入れられるためには,医療者一人ひとりがProfessional Autonomyにのっとった自主性・裁量を確立させていく必要があります。医療者は該当すると判断した医療事故の報告・調査を行うだけでなく,専門職組織の担い手として自分たちを律する意識(Self-Regulation)を構築し,医療安全を維持する責務を担っているということを自覚する姿勢が求められているのではないでしょうか。

【週刊医学界新聞・第3167号 2016年3月21日号 p4】

詳細は↓

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03167_03

【今回の回答者】木村壯介(日本医療安全調査機構 常務理事)

第6次医療法改正に基づき,2015年10月に「医療事故調査制度」が施行開始となりました。本制度における医療事故は,「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」と定義されています。医療機関の管理者は事故の判断をし,「医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)」へ報告を行った上で,当該医療機関自らが事故の調査を行う「(院内)医療事故調査」が義務付けられたのです。本制度の目的は事故原因の究明と再発防止を図ることによって,医療の質・安全の向上をめざすことにあり,個人の責任を追及するものではありません。今回は,本制度が開始された経緯や今後の課題についてまとめてみました。

■FAQ1

「医療事故調査制度」が,制定されたのはなぜでしょうか。

医療事故の原因究明を医療者自身が行い,そこで学んだことから事故の再発を防止することこそが,医療事故調査の基本であるべきだという機運が高まったためです。1999年の医療事故多発を契機に,マスコミによって“医療不信”が頻繁に報道され,医師法第二十一条に基づく警察への医療事故の届け出が急増した時期がありました。この届け出の急増は,1994年に日本法医学会から出された『異状死ガイドライン』も大きく影響していたと言われています(診療行為に関連した予期しない死亡,およびその疑いがあるものは警察へ届け出ること,等)。このころは脳死下での臓器移植が開始され,死の概念の変更,死の判定基準の再検討が要請された時代でもありました。このようにして警察の捜査による事故調査の結果が出るにつれ,事故当事者の責任追及を行っていたのでは,医療の観点から求められる基本的な解決策は得られないという結論に至ったのです。

…(中略)…

本制度に直接つながるものは,2012~13年にかけて厚労省主体で行われた「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」でまとめられました。医師,看護師,法律家,患者代表,その他有識者からなる10数人の委員によって,制度のあり方が検討されました。その結果,個人の責任追及ではなく事故の原因究明と再発防止を図るために,当該医療機関が院内において事実関係の調査・整理を行うことを基本とした本制度が完成したのです。

Answer:

警察捜査による責任の追及は,医療事故の調査として望ましくないとして,新たな調査制度が作られました。本制度では医療者自らが主体的に医療事故の原因究明を行い,再発防止に努めることで,医療の質・安全の向上をめざしています。事故当事者の責任追及は目的としていません。

■FAQ2

新たに設定された「医療事故調査等支援団体(以下,支援団体)」の役割は何でしょうか。

外部の医療の専門家として医療機関を支援する支援団体には,以下の具体的な役割が定められています。支援内容を事故発生以降の流れに沿って示すと,①「医療事故」であるか否かの相談,②解剖・Ai(死亡時画像診断)の施行支援,③調査委員会の設置・運営,④調査手法に関する助言,⑤事故の情報の収集・整理,⑥専門家の派遣,⑦報告書の作成となります。その他にも時系列によらない継続的な支援として,制度全般に関する相談なども受けています。なお,支援団体はこれら全ての支援を提供している必要はなく,団体ごとに支援可能な範囲を厚労省に申請し,厚労大臣からの告示を受け支援活動を行います。

支援団体として定められている組織は,①職能団体(日本医師会等),②病院団体(四病協等),③病院事業者(国立病院機構等),④学術団体(日本医学会に属する学会等)で,医療事故調査・支援センターもその役割の一部を担っています。支援団体の活動においては,県医師会を中心に県内の大学や基幹病院等が集まって「支援団体連絡協議会」を設置し,地域ごとに窓口が一本化できるよう対応が進められているところです。

また,医療事故が発生した当該医療機関によって行われる院内調査は,本来調査の基本とされるべき客観性(具体的には,「中立・公正性」「専門性」「透明性」)とは相いれません。そのため,院内調査を補うことを目的として,外部の医療の専門家からなる支援団体へ支援を要請することが原則として定められたのです。つまり,支援団体は事故の実務的調査の支援だけでなく,調査の客観性を担保する役割も託されていることになります。制度上,支援団体への支援依頼は義務ではなく原則となってはいますが,本制度において非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

Answer:

支援団体は医療事故調査の実務的支援だけでなく,調査の客観性を担保する役割も担っています。

■FAQ3

制度施行後に見えてきた課題があれば教えてください。

「事故」という言葉そのものに抵抗感を抱く医療者も多く,医療者の意識から変えていく必要があると感じています。制度が施行され約半年が経ち,報告数は徐々に増えているものの,定められた定義にしたがって医療機関が「医療事故」の判断を下し,主体的に事故の調査を行うことはたやすいことではありません。「事故」という言葉自体に本来良くない意味があるため報告することに抵抗感があること,遺族に対して「事故」の調査とは伝えにくい,あるいは遺族が疑問を呈していないのであれば調査をせずに済ませたい,と考える傾向が医療者に見られるように思います。

しかしながら,本制度の対象となるのは過誤の有無に関係なく,医療の中で起きた“予期していない”死亡です。こうした事故を調査し,原因を共有して再発防止へとつなげることが医療の質・安全の向上につながるということを,医療者自身,そして遺族・社会にも,もっと理解してもらわなければいけません。

…(中略)…

Answer:

予期していない死亡事例を調査することの必要性や意義を考え,医療者の意識を変えていかなければなりません。遺族からのクレームがなければ調査しない(Claim Oriented)のではなく,発生した事例の内容を医療者として検討・判断し,事故か否か判断すること(Event Oriented) へと考え方を転換していくことが求められるでしょう。医療者や支援団体がそのことを十分に理解し,こうした考え方を全国で共有していくことが重要です。

■もう一言

本制度が遺族や社会から信頼されるものとなり,調査で出された結果が受け入れられるためには,医療者一人ひとりがProfessional Autonomyにのっとった自主性・裁量を確立させていく必要があります。医療者は該当すると判断した医療事故の報告・調査を行うだけでなく,専門職組織の担い手として自分たちを律する意識(Self-Regulation)を構築し,医療安全を維持する責務を担っているということを自覚する姿勢が求められているのではないでしょうか。

【週刊医学界新聞・第3167号 2016年3月21日号 p4】

詳細は↓

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03167_03

「“事故調”、一粒で二度おいしい」 [医療事故調査制度]

「“事故調”、一粒で二度おいしい」と指摘

https://www.m3.com/news/iryoishin/409461

筑波大学附属病院などが主催した「医療法に基づく医療事故調査制度に関する意見交換会―施行開始から半年を経過して―」が3月19日、同病院で開催された。医師・弁護士の田邉昇氏は、医療安全への現場の医師らの意識が高まるとともに、報告事例については第三者機関である医療事故調査・支援センターが分析・再発防止策の検討を行うため、「医療事故調査制度は、一粒で二度おいしい制度」とユニークな形容で説明した。

田邉氏は、「医療事故を報告したら、医療事故調査・支援センターが分析・再発防止策の検討を行ってくれる。報告しなくとも、医師が、侵襲的行為は厳選して行い、例えば出血のリスクがあれば十分な輸血の準備をするなど、さまざまな事態を予期するため、対応が後手に回らないようになる。さらに、死亡という最悪シナリオも含めた説明を行うため、患者に覚悟が生まれる」と述べ、「医療事故報告数が少ない」との指摘がある中、報告数が問題なのではなく、現状でも制度の意義はあるとし、将来的の在るべき姿として「なくそう医療事故、なくそう医療事故調査・支援センター」を掲げた。

医療事故調査制度は、2015年10月からスタート。今年2月までの医療事故調査・支援センターへの報告件数は、計140件(『「医療過誤か否かで、報告の要否判断」との誤解も』を参照)。制度開始前、年間の報告件数は「1300~2000件」と推計されていた。

田邉氏は「推計は本当に正しかったのか」と問いかけ、それに応える形で講演したのが、長崎県諫早医師会副会長の満岡渉氏。満岡氏は、推計の根拠となった日本病院会アンケートを検討、「そもそも推計は間違っている」と指摘した。同アンケートは、全国の医療機関に対し、事故発生件数を調査したものだが、「医療事故」についての明確な定義がなく実施しており、「医療に起因した、予期しない死亡」と規定されている医療事故調査制度の「医療事故」よりも、幅広いさまざまな事例が推計の根拠になっている可能性を示唆した。

さらに満岡氏は、厚生労働省の補助事業として実施されていた「モデル事業」(診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業)の100件を独自に分析。「モデル事業」の分析対象は、「診療行為に関連した死亡について、死因究明と再発防止策を中立的な第三者機関で検討するのが適当と考えられる事例」。日病アンケートよりも、「モデル事業」の対象事例は限定されているものの、その中で今回の医療事故調査制度の「医療事故」の定義に該当するのは、100件中、「6~18件」にとどまった。満岡氏は、「1300~2000件」という推計の1~2割程度と考えると、今の報告件数はある程度、妥当だとした。

田邉氏と満岡氏はともに、「医療安全」と「紛争解決(責任追及、説明責任)」は別問題であり、切り離して考える必要性を強調。従来の医療事故に対する考え方からのパラダイムシフトが起きていることを理解すべきとした。田邉氏は、「Harvard Medical Practice Study」を引用し、「医療過誤訴訟の帰結を10年間、追跡調査した研究では、賠償金の支払いと客観的過誤の有無とは全く相関しなかった」と紹介。満岡氏は、造影剤ウログラフインの誤投与事故を例に挙げ、医師が刑事裁判で有罪になっても事故は繰り返されているとし、紛争解決と責任追及は医療安全につながらないと訴えた(『造影剤の誤投与「初歩的、重い過失」、禁錮1年』を参照:https://www.m3.com/news/iryoishin/339845)。その上で、「制度の目的は、起きてしまった事故・紛争の解決ではなく、これから起きる事故を防止すること。つまり、事故の被害者・遺族よりも、これから医療を受ける国民のための制度」と説明した。

意見交換会では、医療事故調査・支援センターの役割を担う、日本医療安全調査機構専務理事の木村壮介氏、茨城県医師会副会長の石渡勇氏も登壇。

木村氏は、センター運営の5カ月間の相談実績を説明。医療事故として報告するか否かの相談では、事故が起きた時点のみに着目している医療機関があると言い、事故の発生部分のみではなく、臨床経過も含めて全体像を俯瞰して報告するよう求めた。また最近増えているのが、ハイリスク症例に関する相談だという。「高齢者に対して、高難度や高侵襲の治療を行った場合、その治療が事故の原因なのか、もともとの患者の状態が影響しているのかが交錯した相談も多い」(木村氏)。

報告事例の少ない理由として、木村氏が挙げたのが、制度への理解の不十分さのほか、「医療事故として報告することへの抵抗感」などだ。「報告事例は、過誤の有無は問わないが、報告に抵抗感があることが相談から伝わってくる。また事故の報告・説明を遺族に行っていない事例では、後から『実は……』と言いにくい上、『クレームがなければ調査しなくてもいい』と考えているケースもあり、Claim OrientedからEvent Orientedに脱却していない」(木村氏)。「医療事故に対する考え方の切り替えが必要」と指摘した点では、田邉氏と満岡氏と意見が一致。さらにセンターに提出された報告書は、調査委員会の構成や事故原因の背景に関する記載がないなど、記載内容が不十分なものが少なくなく、センターでの集計・分析に役立つ報告書を期待した。

日本産婦人科医会の常務理事でもある石渡氏は、茨城県での医療事故調査制度への取り組みと産科医療補償制度について解説。茨城県では、県医師会や関係団体、大学、基幹病院などが参加する「支援団体連絡協議会」を設立し、「支援マニュアル茨城版」も作成、医療機関からの相談窓口は県医師会に一元化、調整役も果たしている。石渡氏は、死産や妊産婦死亡が報告対象になるか否かについても説明、「福島県立大野病院事件」の妊産婦死亡は、「極めてリスクが高い症例(前置胎盤など)で帝王切開が必要な症例」に該当し、事前にそのリスクの説明などをしていれば、報告対象にはならないとの考えを提示。2009年からスタートした産科医療補償制度については、補償事例について作成している「原因分析報告書」で患者側の納得が得られているとし、「訴訟を減らし、再発防止にもつながっている」とその意義を強調した。

「疑われる事例」、どう解釈すべきか

医療事故調査制度の開始から間もないこともあり、4人の登壇後のディスカッションで議論になったのが、本制度の「入口」となる医療事故の報告対象だ。法律上、「医療に起因する、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者が予期しなかったもの」が報告対象。

「疑われる事例は報告するのか」との問いかけに、木村氏は、「疑いも含める、と法律に書いてある」と回答。石渡氏も、「疑われる事例も報告。事例が集まりやすい状況を作るべき」と答え、刑法211条(業務上過失致死罪)の問題がクリアされていない限り、遺族側が不満、不信を持ったら司法に訴えることができるとし、「逆にこの制度を利用する方法もある。遺族の心情を察して対応すべき」と付け加えた。

木村氏と石渡氏の両氏が「疑われる」の意味を掘り下げなかったのに対し、田邉氏は医学的な意味で解釈すべきと指摘。全身性エリテマトーデス(SLE)などを例に挙げ、臨床上、確定診断が付かなくても「疑い」として治療を進める場合があり、それと同様のレベルで「疑われる事例」を判断すべきとした。「イベントを収集して、分析するのであれば、疑われる事例の考え方も明確にし、科学としての医療安全につなげるべき」(田邉氏)。石渡氏が遺族対応も念頭に報告すべきとした点については、「一つの方法かもしれないが、法律の義務ではなく、クレームベースの“事故調”になる」と指摘した。

医療の「起因性」と「関連性」、相違は?

「支援マニュアル茨城版」では、支援団体への「相談票」の記入項目に、「医療と死因との関連が疑われる点」とある。フロアから発言した、いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)院長の佐藤一樹氏は、「医療に起因」と「医療に関連」の意味は異なるとし、「法律の逸脱ではないか。医療起因性を明確にしないと、事故報告の判断において誤解が生じるのではないか」と問題視した。

木村氏は、「医療においては、複雑なものが重なり合っており、(医療に起因しているか否かは)調べてみないと分からない。関連か起因かは、現場の医療者として考えた場合、そんなに大きな違いはないのではないか」と述べ、石渡氏も、「起因と関連に、それほど大きな違いがあるとは思えない」と回答した。

これに対し、田邉氏は「法律には、明確に『起因する』と書かれている」と反論。死亡診断書を例に挙げ、「直接死因」と「直接には死因に関係しないが、直接死因に影響を及ぼした傷病名」は明確に記入欄が分かれており、起因と関連は意味が違うとした。死亡診断書は公文書であり、医師であれば、その相違が理解できるはずだとした。

フロアから発言した、日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏も、厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」委員として制度設計に加わった経験を踏まえ、「医療安全と紛争解決を切り離して作った制度」と釘を刺した上で、「起因と関連は異なる。少なくとも50%以上は医療に起因した事例が報告対象であり、完全に起因したとは言えない場合があるため、『疑われる』との言葉が入っている」と説明。

再発防止策の検討に「医学的評価」は必要か

満岡氏は、講演の中で、日本医療安全調査機構が、医療事故調査制度開始前まで実施していた「モデル事業」の本質は、「評価」であると問題提起。医療事故について、100点満点で採点し、「合格」「ほぼ合格」「過失(改善・研修)」「重過失(刑事・賠償責任)」「採点対象外」の5段階で評価していたと指摘した。産科医療補償制度でも、重度脳性麻痺の原因分析を行う際に、「医療水準の高低に関する表現例」として、「すぐれている」「適確である」から、「医学的妥当性がない」「劣っている」「誤っている」までの計15段階評価を用いているとした。

「個人の手技的な問題を、いくら評価しても、他の医師・施設への医療安全・再発防止への寄与は限定的。個人の行為の評価は、事実上の過失認定であり、責任追及に用いられる」と満岡氏は指摘、医療事故調査制度では制度上、「評価」の実施は規定されていないと釘を刺した。

これを受け、ディスカッションで、司会を務めた筑波大教授・附属病院臨床医療管理部長の本間覚氏は、「再発防止策の検討には、医療行為の評価は必要か」と問いかけた。

木村氏は、「モデル事業では、確かに評価という言葉を使っていた。しかし、それは医療事故をシステムの問題として検討し、再発防止につなげるという意味での評価」と説明、満岡氏の指摘した「モデル事業」での採点の実施は否定した。

石渡氏は、「報告書の書きぶりは注意すべき」としたものの、「医療の評価をせずに、再発防止策を提言するのは難しい。産科医療補償制度でも、医学的な評価を実施している」とコメント。産科医療補償制度の「医療水準の高低に関する表現例」については、「大勢の専門医が評価を実施するためには、ある程度の基準が必要であり、統一する意味で実施している」と説明。「後から振り返って妥当性を評価しているのではなく、あくまでその行為が行われた時点で、管理の在り方も含めて評価をしている」と述べ、判断基準は「産婦人科診療ガイドライン」を基に行っているとした。

この発言を即座に問題視したのは、田邉氏。「行為が行われた時点で判断するのは、まさに法律上の過失判断。医療安全向上のための検討であれば、現在の眼から見て妥当性を検討すべき」と指摘した。満岡氏も、「個人の再発防止が目的なら、その個人に対して指摘をすべき。特定個人の行為を全国に知らせることが、医療安全につながると言うなら、そのエビデンスを示してもらいたい」と求めた。

石渡氏は、個々の医療行為だけでなく、システムエラーや産科医療の地域の医療特性などについても評価していると説明し、産科医療補償制度によって「産科医療の質が向上してきたのは事実」と反論した。

「医療事故調査・支援センターには、医療行為の医学的評価を行う、法令上の権限に存在しないのではないか」と、フロアから問いかけたのは、弁護士の井上清成氏。「医学的評価をやろうとした場合、必ず超えなければいけない壁がある。(事故に関係した)医療従事者の同意が必要だが、その根拠があるのか」と質問。

木村氏は「センターは調査、分析を行うことになっている。その中には評価も含まれる。そうしなければ事故の原因究明、再発防止はできない。そのために当該医療従事者に対しては、ヒアリングを行い、報告書の内容について意見が違う場合には、その意見も記載する」と回答。石渡氏も「個々の事例についても、原因を分析して、評価をしてこそ、医療の安全と医療の質の向上につながる」と答えた。

井上氏がさらに、「センターが再発防止策を検討するためには評価が必要というのが、センターの見解か。この点は重要な問題」と確認を求めると、木村氏は法律的な解釈として返答にやや窮すると、司会の本間氏は「今日の時点では、いろいろな意見があるということで、お互いに持ち帰って宿題にしていただきたい」と引き取った。本間氏は、「法律には、評価をするという言葉がないのはその通り。評価がなく再発防止ができるのかと考えていたが、書けないこともない。(行為の)良し悪しではなく、『日本の医療をこうすればいい』と素直に書けばいい」と語り、意見交換会を終えた。

【m3.com・医療維新 2016年3月20日 (日)配信】

https://www.m3.com/news/iryoishin/409461

筑波大学附属病院などが主催した「医療法に基づく医療事故調査制度に関する意見交換会―施行開始から半年を経過して―」が3月19日、同病院で開催された。医師・弁護士の田邉昇氏は、医療安全への現場の医師らの意識が高まるとともに、報告事例については第三者機関である医療事故調査・支援センターが分析・再発防止策の検討を行うため、「医療事故調査制度は、一粒で二度おいしい制度」とユニークな形容で説明した。

田邉氏は、「医療事故を報告したら、医療事故調査・支援センターが分析・再発防止策の検討を行ってくれる。報告しなくとも、医師が、侵襲的行為は厳選して行い、例えば出血のリスクがあれば十分な輸血の準備をするなど、さまざまな事態を予期するため、対応が後手に回らないようになる。さらに、死亡という最悪シナリオも含めた説明を行うため、患者に覚悟が生まれる」と述べ、「医療事故報告数が少ない」との指摘がある中、報告数が問題なのではなく、現状でも制度の意義はあるとし、将来的の在るべき姿として「なくそう医療事故、なくそう医療事故調査・支援センター」を掲げた。

医療事故調査制度は、2015年10月からスタート。今年2月までの医療事故調査・支援センターへの報告件数は、計140件(『「医療過誤か否かで、報告の要否判断」との誤解も』を参照)。制度開始前、年間の報告件数は「1300~2000件」と推計されていた。

田邉氏は「推計は本当に正しかったのか」と問いかけ、それに応える形で講演したのが、長崎県諫早医師会副会長の満岡渉氏。満岡氏は、推計の根拠となった日本病院会アンケートを検討、「そもそも推計は間違っている」と指摘した。同アンケートは、全国の医療機関に対し、事故発生件数を調査したものだが、「医療事故」についての明確な定義がなく実施しており、「医療に起因した、予期しない死亡」と規定されている医療事故調査制度の「医療事故」よりも、幅広いさまざまな事例が推計の根拠になっている可能性を示唆した。

さらに満岡氏は、厚生労働省の補助事業として実施されていた「モデル事業」(診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業)の100件を独自に分析。「モデル事業」の分析対象は、「診療行為に関連した死亡について、死因究明と再発防止策を中立的な第三者機関で検討するのが適当と考えられる事例」。日病アンケートよりも、「モデル事業」の対象事例は限定されているものの、その中で今回の医療事故調査制度の「医療事故」の定義に該当するのは、100件中、「6~18件」にとどまった。満岡氏は、「1300~2000件」という推計の1~2割程度と考えると、今の報告件数はある程度、妥当だとした。

田邉氏と満岡氏はともに、「医療安全」と「紛争解決(責任追及、説明責任)」は別問題であり、切り離して考える必要性を強調。従来の医療事故に対する考え方からのパラダイムシフトが起きていることを理解すべきとした。田邉氏は、「Harvard Medical Practice Study」を引用し、「医療過誤訴訟の帰結を10年間、追跡調査した研究では、賠償金の支払いと客観的過誤の有無とは全く相関しなかった」と紹介。満岡氏は、造影剤ウログラフインの誤投与事故を例に挙げ、医師が刑事裁判で有罪になっても事故は繰り返されているとし、紛争解決と責任追及は医療安全につながらないと訴えた(『造影剤の誤投与「初歩的、重い過失」、禁錮1年』を参照:https://www.m3.com/news/iryoishin/339845)。その上で、「制度の目的は、起きてしまった事故・紛争の解決ではなく、これから起きる事故を防止すること。つまり、事故の被害者・遺族よりも、これから医療を受ける国民のための制度」と説明した。

意見交換会では、医療事故調査・支援センターの役割を担う、日本医療安全調査機構専務理事の木村壮介氏、茨城県医師会副会長の石渡勇氏も登壇。

木村氏は、センター運営の5カ月間の相談実績を説明。医療事故として報告するか否かの相談では、事故が起きた時点のみに着目している医療機関があると言い、事故の発生部分のみではなく、臨床経過も含めて全体像を俯瞰して報告するよう求めた。また最近増えているのが、ハイリスク症例に関する相談だという。「高齢者に対して、高難度や高侵襲の治療を行った場合、その治療が事故の原因なのか、もともとの患者の状態が影響しているのかが交錯した相談も多い」(木村氏)。

報告事例の少ない理由として、木村氏が挙げたのが、制度への理解の不十分さのほか、「医療事故として報告することへの抵抗感」などだ。「報告事例は、過誤の有無は問わないが、報告に抵抗感があることが相談から伝わってくる。また事故の報告・説明を遺族に行っていない事例では、後から『実は……』と言いにくい上、『クレームがなければ調査しなくてもいい』と考えているケースもあり、Claim OrientedからEvent Orientedに脱却していない」(木村氏)。「医療事故に対する考え方の切り替えが必要」と指摘した点では、田邉氏と満岡氏と意見が一致。さらにセンターに提出された報告書は、調査委員会の構成や事故原因の背景に関する記載がないなど、記載内容が不十分なものが少なくなく、センターでの集計・分析に役立つ報告書を期待した。

日本産婦人科医会の常務理事でもある石渡氏は、茨城県での医療事故調査制度への取り組みと産科医療補償制度について解説。茨城県では、県医師会や関係団体、大学、基幹病院などが参加する「支援団体連絡協議会」を設立し、「支援マニュアル茨城版」も作成、医療機関からの相談窓口は県医師会に一元化、調整役も果たしている。石渡氏は、死産や妊産婦死亡が報告対象になるか否かについても説明、「福島県立大野病院事件」の妊産婦死亡は、「極めてリスクが高い症例(前置胎盤など)で帝王切開が必要な症例」に該当し、事前にそのリスクの説明などをしていれば、報告対象にはならないとの考えを提示。2009年からスタートした産科医療補償制度については、補償事例について作成している「原因分析報告書」で患者側の納得が得られているとし、「訴訟を減らし、再発防止にもつながっている」とその意義を強調した。

「疑われる事例」、どう解釈すべきか

医療事故調査制度の開始から間もないこともあり、4人の登壇後のディスカッションで議論になったのが、本制度の「入口」となる医療事故の報告対象だ。法律上、「医療に起因する、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者が予期しなかったもの」が報告対象。

「疑われる事例は報告するのか」との問いかけに、木村氏は、「疑いも含める、と法律に書いてある」と回答。石渡氏も、「疑われる事例も報告。事例が集まりやすい状況を作るべき」と答え、刑法211条(業務上過失致死罪)の問題がクリアされていない限り、遺族側が不満、不信を持ったら司法に訴えることができるとし、「逆にこの制度を利用する方法もある。遺族の心情を察して対応すべき」と付け加えた。

木村氏と石渡氏の両氏が「疑われる」の意味を掘り下げなかったのに対し、田邉氏は医学的な意味で解釈すべきと指摘。全身性エリテマトーデス(SLE)などを例に挙げ、臨床上、確定診断が付かなくても「疑い」として治療を進める場合があり、それと同様のレベルで「疑われる事例」を判断すべきとした。「イベントを収集して、分析するのであれば、疑われる事例の考え方も明確にし、科学としての医療安全につなげるべき」(田邉氏)。石渡氏が遺族対応も念頭に報告すべきとした点については、「一つの方法かもしれないが、法律の義務ではなく、クレームベースの“事故調”になる」と指摘した。

医療の「起因性」と「関連性」、相違は?

「支援マニュアル茨城版」では、支援団体への「相談票」の記入項目に、「医療と死因との関連が疑われる点」とある。フロアから発言した、いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)院長の佐藤一樹氏は、「医療に起因」と「医療に関連」の意味は異なるとし、「法律の逸脱ではないか。医療起因性を明確にしないと、事故報告の判断において誤解が生じるのではないか」と問題視した。

木村氏は、「医療においては、複雑なものが重なり合っており、(医療に起因しているか否かは)調べてみないと分からない。関連か起因かは、現場の医療者として考えた場合、そんなに大きな違いはないのではないか」と述べ、石渡氏も、「起因と関連に、それほど大きな違いがあるとは思えない」と回答した。

これに対し、田邉氏は「法律には、明確に『起因する』と書かれている」と反論。死亡診断書を例に挙げ、「直接死因」と「直接には死因に関係しないが、直接死因に影響を及ぼした傷病名」は明確に記入欄が分かれており、起因と関連は意味が違うとした。死亡診断書は公文書であり、医師であれば、その相違が理解できるはずだとした。

フロアから発言した、日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏も、厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」委員として制度設計に加わった経験を踏まえ、「医療安全と紛争解決を切り離して作った制度」と釘を刺した上で、「起因と関連は異なる。少なくとも50%以上は医療に起因した事例が報告対象であり、完全に起因したとは言えない場合があるため、『疑われる』との言葉が入っている」と説明。

再発防止策の検討に「医学的評価」は必要か

満岡氏は、講演の中で、日本医療安全調査機構が、医療事故調査制度開始前まで実施していた「モデル事業」の本質は、「評価」であると問題提起。医療事故について、100点満点で採点し、「合格」「ほぼ合格」「過失(改善・研修)」「重過失(刑事・賠償責任)」「採点対象外」の5段階で評価していたと指摘した。産科医療補償制度でも、重度脳性麻痺の原因分析を行う際に、「医療水準の高低に関する表現例」として、「すぐれている」「適確である」から、「医学的妥当性がない」「劣っている」「誤っている」までの計15段階評価を用いているとした。

「個人の手技的な問題を、いくら評価しても、他の医師・施設への医療安全・再発防止への寄与は限定的。個人の行為の評価は、事実上の過失認定であり、責任追及に用いられる」と満岡氏は指摘、医療事故調査制度では制度上、「評価」の実施は規定されていないと釘を刺した。

これを受け、ディスカッションで、司会を務めた筑波大教授・附属病院臨床医療管理部長の本間覚氏は、「再発防止策の検討には、医療行為の評価は必要か」と問いかけた。

木村氏は、「モデル事業では、確かに評価という言葉を使っていた。しかし、それは医療事故をシステムの問題として検討し、再発防止につなげるという意味での評価」と説明、満岡氏の指摘した「モデル事業」での採点の実施は否定した。

石渡氏は、「報告書の書きぶりは注意すべき」としたものの、「医療の評価をせずに、再発防止策を提言するのは難しい。産科医療補償制度でも、医学的な評価を実施している」とコメント。産科医療補償制度の「医療水準の高低に関する表現例」については、「大勢の専門医が評価を実施するためには、ある程度の基準が必要であり、統一する意味で実施している」と説明。「後から振り返って妥当性を評価しているのではなく、あくまでその行為が行われた時点で、管理の在り方も含めて評価をしている」と述べ、判断基準は「産婦人科診療ガイドライン」を基に行っているとした。

この発言を即座に問題視したのは、田邉氏。「行為が行われた時点で判断するのは、まさに法律上の過失判断。医療安全向上のための検討であれば、現在の眼から見て妥当性を検討すべき」と指摘した。満岡氏も、「個人の再発防止が目的なら、その個人に対して指摘をすべき。特定個人の行為を全国に知らせることが、医療安全につながると言うなら、そのエビデンスを示してもらいたい」と求めた。

石渡氏は、個々の医療行為だけでなく、システムエラーや産科医療の地域の医療特性などについても評価していると説明し、産科医療補償制度によって「産科医療の質が向上してきたのは事実」と反論した。

「医療事故調査・支援センターには、医療行為の医学的評価を行う、法令上の権限に存在しないのではないか」と、フロアから問いかけたのは、弁護士の井上清成氏。「医学的評価をやろうとした場合、必ず超えなければいけない壁がある。(事故に関係した)医療従事者の同意が必要だが、その根拠があるのか」と質問。

木村氏は「センターは調査、分析を行うことになっている。その中には評価も含まれる。そうしなければ事故の原因究明、再発防止はできない。そのために当該医療従事者に対しては、ヒアリングを行い、報告書の内容について意見が違う場合には、その意見も記載する」と回答。石渡氏も「個々の事例についても、原因を分析して、評価をしてこそ、医療の安全と医療の質の向上につながる」と答えた。

井上氏がさらに、「センターが再発防止策を検討するためには評価が必要というのが、センターの見解か。この点は重要な問題」と確認を求めると、木村氏は法律的な解釈として返答にやや窮すると、司会の本間氏は「今日の時点では、いろいろな意見があるということで、お互いに持ち帰って宿題にしていただきたい」と引き取った。本間氏は、「法律には、評価をするという言葉がないのはその通り。評価がなく再発防止ができるのかと考えていたが、書けないこともない。(行為の)良し悪しではなく、『日本の医療をこうすればいい』と素直に書けばいい」と語り、意見交換会を終えた。

【m3.com・医療維新 2016年3月20日 (日)配信】

医療事故調査制度に関するQ&A [医療事故調査制度]

医療事故調査制度に関するQ&A

Q4:

「死亡する可能性がある」ということのみ説明や記録がされていた場合は、予期したことになるのでしょうか?

A4:

医療法施行規則第1条の10の2第1項第11号の患者又はその家族への説明や同項第2号の記録については、当該患者個人の臨床経過を踏まえ、当該患者に関して死亡又は死産が予期されることを説明していただくことになります。

したがって、個人の病状等を踏まえない、「高齢のため何が起こるかわかりません」、「一定の確率で死産は発生しています」といった一般的な死亡可能性についてのみの説明又は記録は該当しません。

【編/医療と法ネットワーク 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度. SCICUS, 東京, 2015, p67】

医療事故調査制度と3つのシナリオ [医療事故調査制度]

3つのシナリオ

今後を占うのは危険であるが、あえて試みると3つの可能性がある。

第1の可能性は、院内事故調査がほとんど始まらないケース。何しろ医療事故があったか否かは当の病院の管理者の判断に委ねられており、医療事故の定義に「予期しなかった」をキー・ワードとし、前もって患者や家族にリスクを説明した場合、記録に残していた場合、当該医療従事者が予期していたと認められる場合には、予期しなかった死亡といえないとして医療事故からは外しているのである。第1のシナリオを極端にすると、ほとんど院内事故調査は開始されず、したがって第三者機関への報告もほとんどない状況となる。それが日本の医療機関の安全性を証明するのならよいが、それほど楽観的になれないであろう。たぶんそれはこの新たなシステムの失敗を意味する。実際には、そのような状況に満足できない遺族は、第三者機関に相談もできないというのであるから(法律ではそうなっていないが、その後の省令その他でできなくなった)、結局、昔からの裁判等に訴えるほかなくなる。まさに新たなシステムの失敗が明白になる。

【編/医療と法ネットワーク 著/樋口範雄 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度―医療事故調査制度と3つのシナリオ. SCICUS, 東京, 2015, pp36-39】

医療事故調査をめぐる課題と考え方 [医療事故調査制度]

医療事故調査をめぐる課題と考え方

課題その1─入口:医療事故かどうかは、誰がどのように判断するのか

当該医療従事者が予期していたとのB要件とは、①医療開始前の時点で、②医療途中で死ぬことが予期できたことが、③家族に説明するか、診療録に記載するか、当該医療従事者からの事情聴取で判明したか、のいずれかの客観的な方法で管理者が認識できれば、事故調査を開始すべき「医療事故」に該当しないことになり、調査対象に入らないことになってしまう。要するに、当該医療従事者が当該事故を予期していたことが客観的に認められたならば、「医療事故」ではなくなるのである。

これらについては、医療の提供前に当該患者個々人について医療中に死亡する可能性をいうのであって、「高齢のため死亡する可能性がある」とか「一定の確率で死産は発生する」、あるいは「心不全の副作用が10%未満で生じる」など、個人の病状を踏まえない、一般的な死亡の可能性についての説明や記録を指すものではない。また、事後の事情聴取から死亡を予期していた③の例とは、単身で救急搬送され、説明や記録の猶予がなく、かつ比較的短時間で死亡した場合や、過去に同一の患者に対して同じ検査・処置を繰り返したために説明や記録が省略された場合など、①や②の客観的証明が欠如していることに合理的な理由がある場合に例外的に認められると考えるべきものである。

…(中略)…

死亡事故を予期し(説明あるいは診療録に記載し)ていたかどうかを管理者が判断するとは、診療開始時の担当医師その人の主観的認識ではなく、まして管理者院長その個人の見解でもなく、組織として判断するものである。

【編/医療と法ネットワーク 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度. SCICUS, 東京, 2015, pp14-16】

課題その1─入口:医療事故かどうかは、誰がどのように判断するのか

当該医療従事者が予期していたとのB要件とは、①医療開始前の時点で、②医療途中で死ぬことが予期できたことが、③家族に説明するか、診療録に記載するか、当該医療従事者からの事情聴取で判明したか、のいずれかの客観的な方法で管理者が認識できれば、事故調査を開始すべき「医療事故」に該当しないことになり、調査対象に入らないことになってしまう。要するに、当該医療従事者が当該事故を予期していたことが客観的に認められたならば、「医療事故」ではなくなるのである。

これらについては、医療の提供前に当該患者個々人について医療中に死亡する可能性をいうのであって、「高齢のため死亡する可能性がある」とか「一定の確率で死産は発生する」、あるいは「心不全の副作用が10%未満で生じる」など、個人の病状を踏まえない、一般的な死亡の可能性についての説明や記録を指すものではない。また、事後の事情聴取から死亡を予期していた③の例とは、単身で救急搬送され、説明や記録の猶予がなく、かつ比較的短時間で死亡した場合や、過去に同一の患者に対して同じ検査・処置を繰り返したために説明や記録が省略された場合など、①や②の客観的証明が欠如していることに合理的な理由がある場合に例外的に認められると考えるべきものである。

…(中略)…

死亡事故を予期し(説明あるいは診療録に記載し)ていたかどうかを管理者が判断するとは、診療開始時の担当医師その人の主観的認識ではなく、まして管理者院長その個人の見解でもなく、組織として判断するものである。

【編/医療と法ネットワーク 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度. SCICUS, 東京, 2015, pp14-16】